原创 BLG止步16强!从LPL赛区风格到世界赛困境:习惯的蜜糖与陷阱

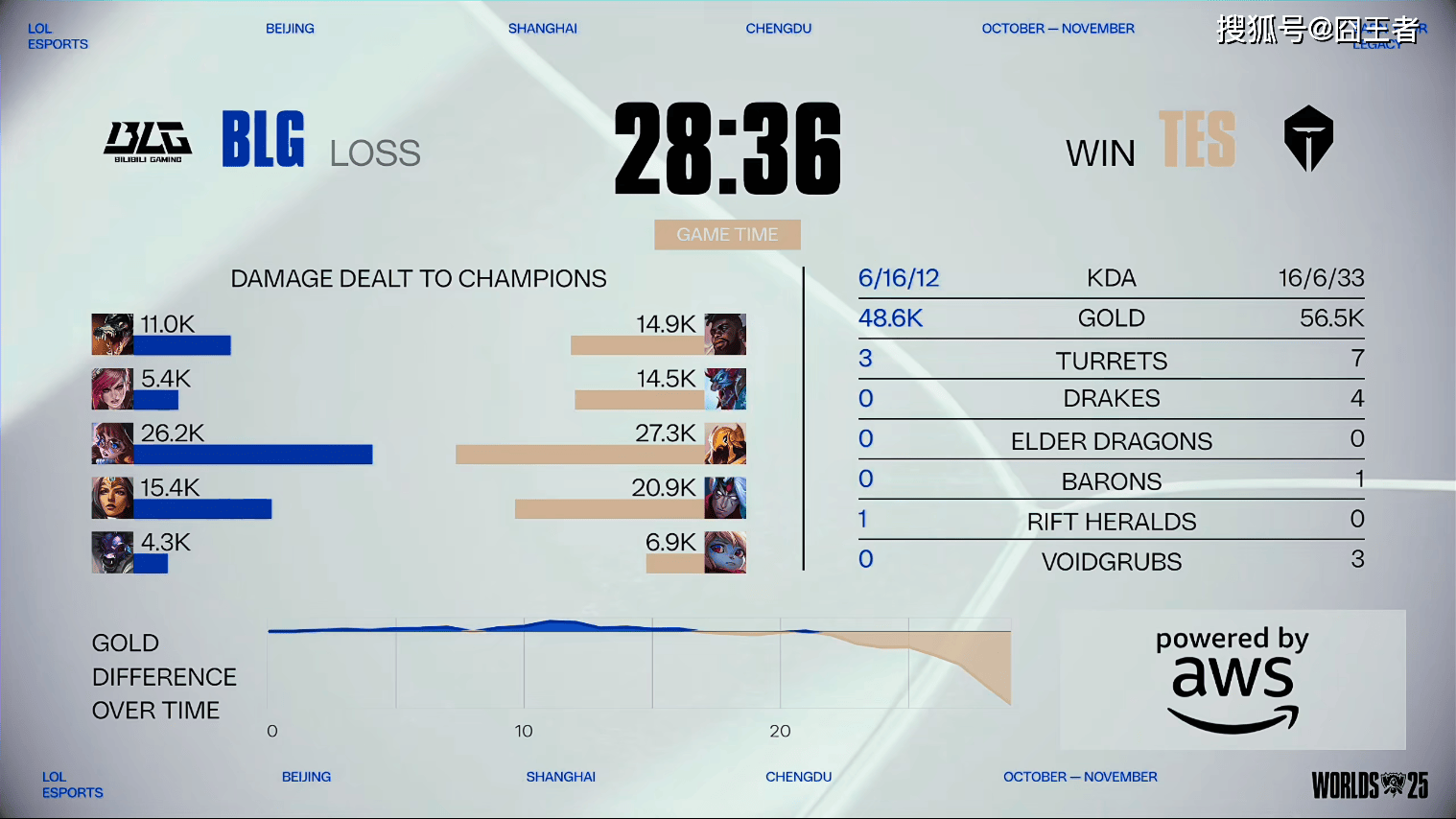

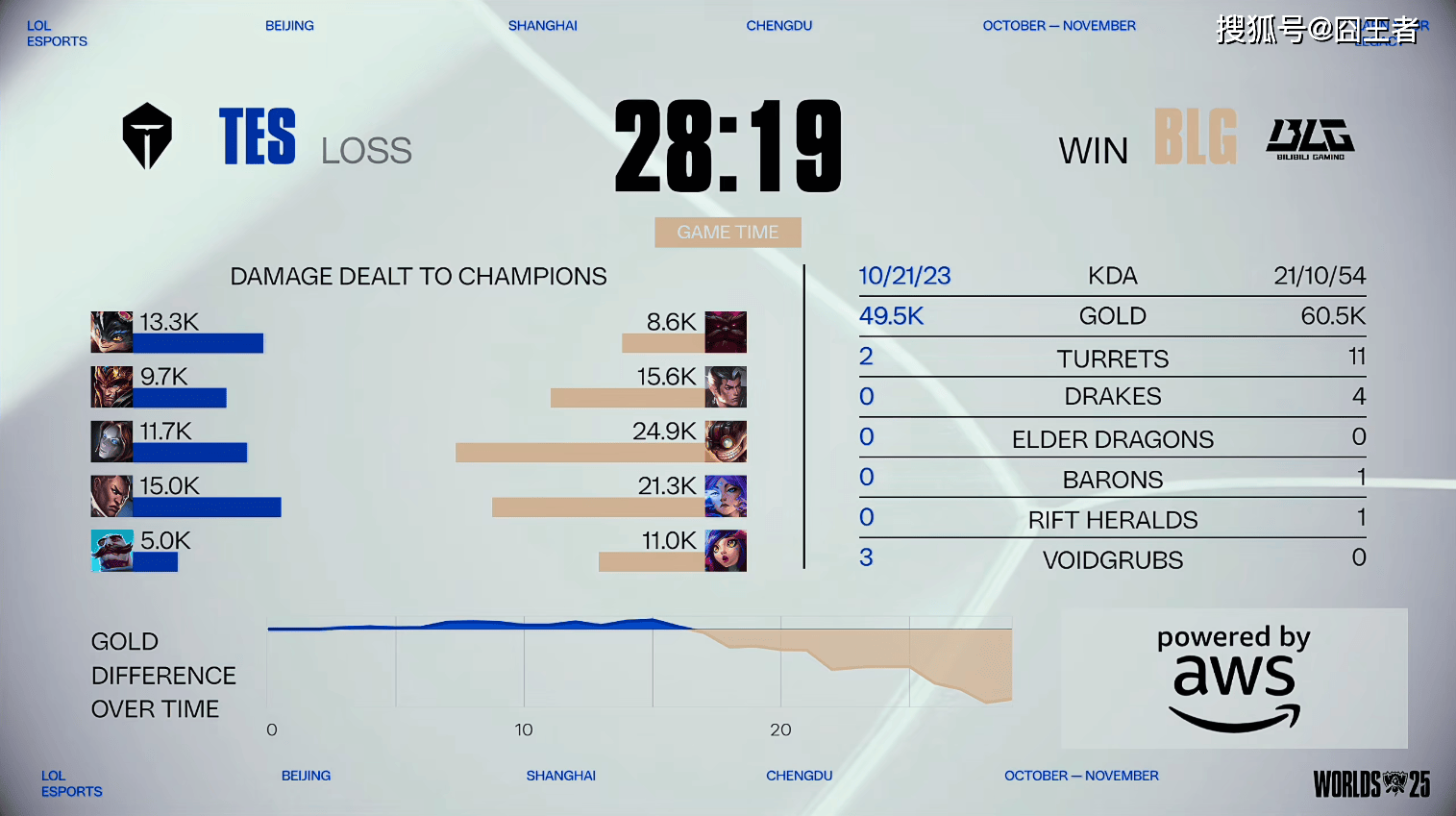

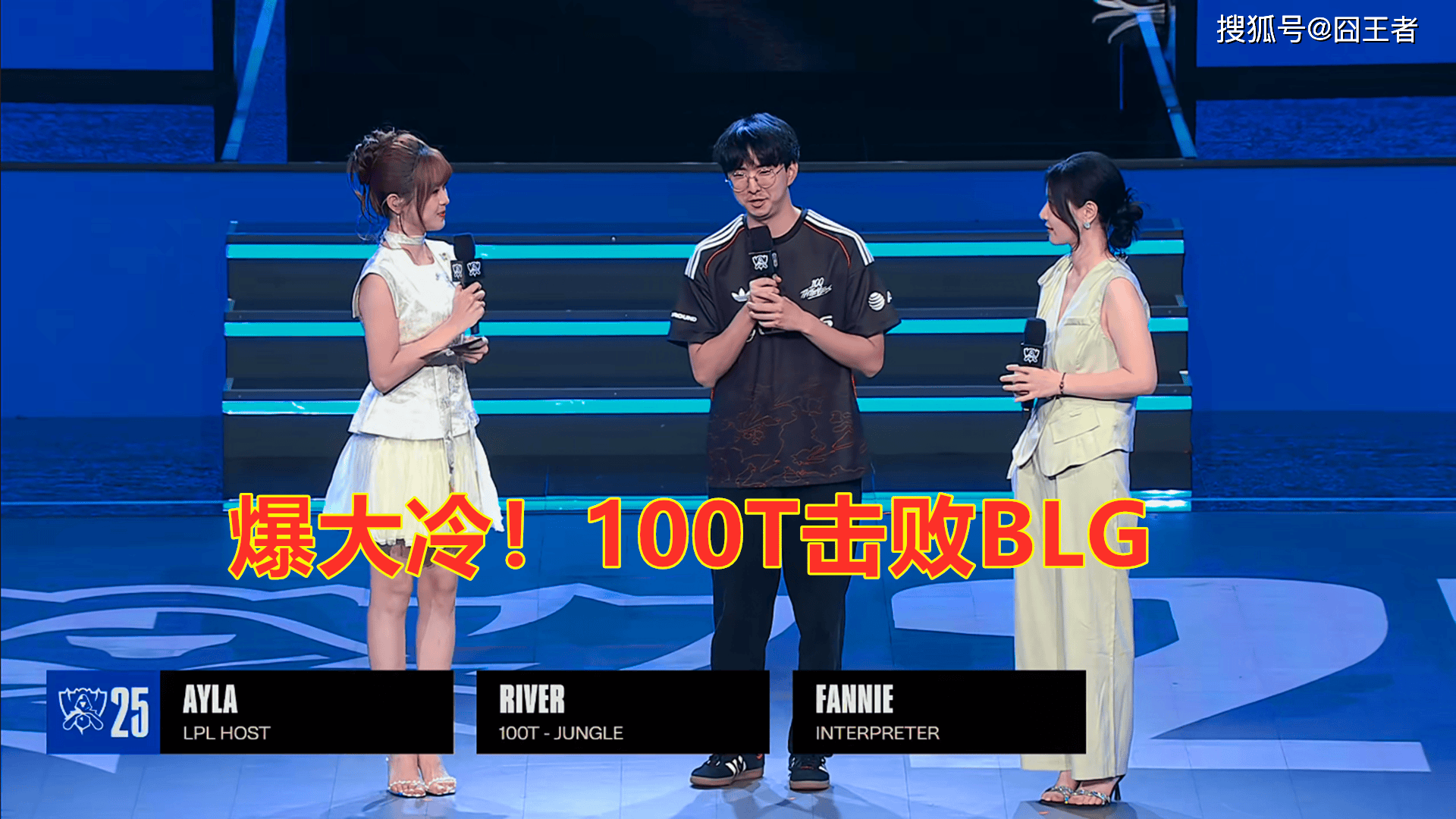

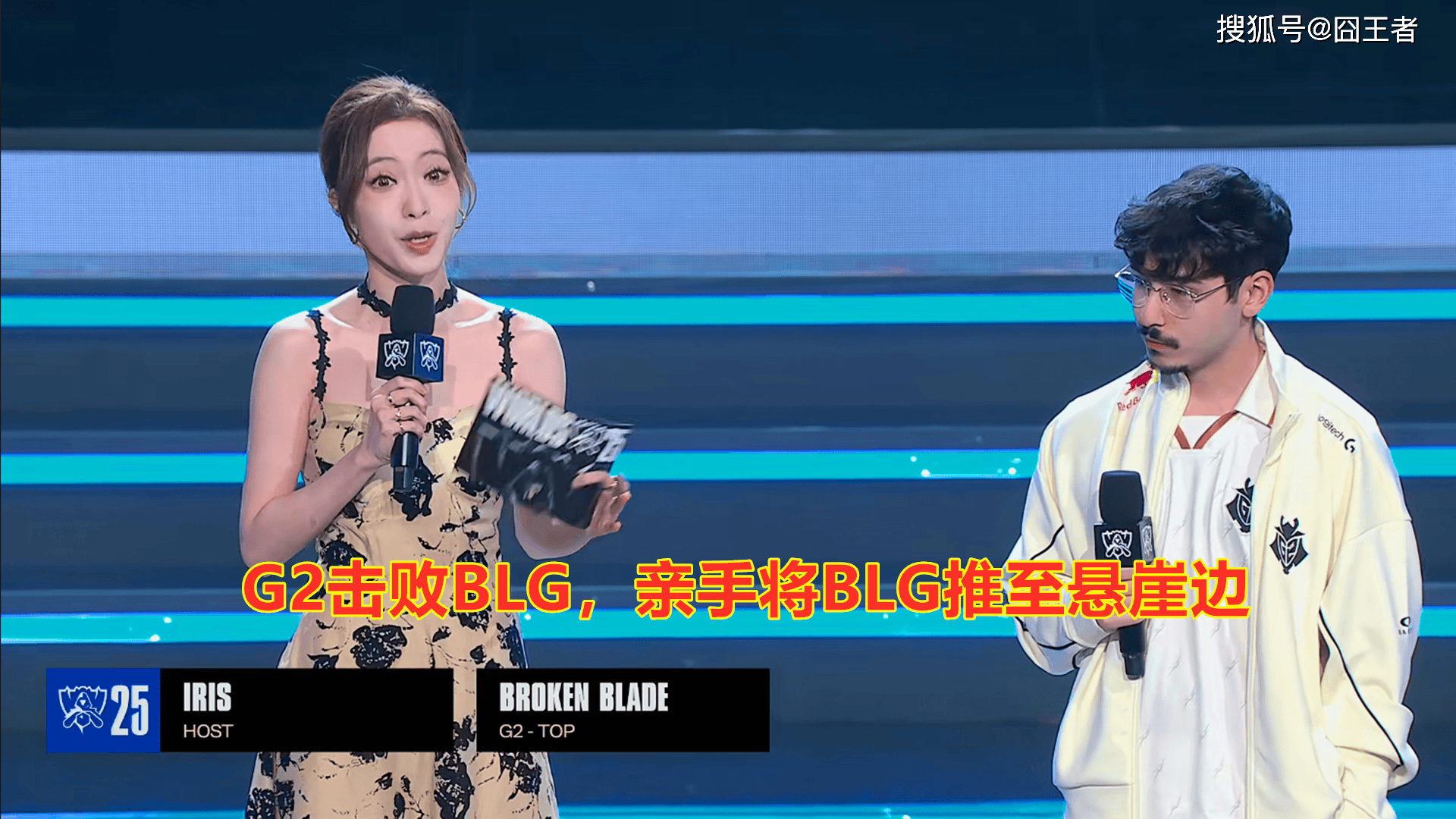

10月25日,LPL一号种子BLG,在与LPL三号种子TES的对决中失败,止步S15全球总决赛16强。这事儿虽然保了TES进军8强,但我们仔细考虑下,就不难发现,一号种子BLG,输得实在是离谱。

他们既没有碰到LCK的强队,在打晋级赛关键场次时,还碰到同赛区的队伍——让人感觉是,LPL赛区在保送,可惜的是,BLG愣是没有把握住机会。反而让TES,这只在联赛中,不断被自己抽陀螺的队伍,晋级淘汰赛。

今天咱们就来聊一聊,为什么BLG会止步16强。老规矩,以下言论,皆是囧王者一家之言,仅供参考,谢绝无理由乱喷,谢谢。

BLG被LPL赛区给带偏了?

众所周知,LPL的 “打架风格” 始终是绕不开的标签。在国内赛场,观众早已习惯看到,选手们在劣势局里果断开团,用操作来撕开缺口— 赢了就是逆风翻盘的名场面,输了大不了下一把再来。这种 “以操作破局,用团战定胜负” 的模式,成就了IG在S8时的第一座世界赛奖杯。现在不仅成了 LPL 的标志性打法,更在潜移默化中塑造了整个赛区的竞技习惯。

但是,当这种习惯走出国门,再次站上世界赛的舞台,曾经的 “制胜法宝” 却时常变成 “拉胯伏笔”。LPL 的打架习惯,从不是凭空产生的,而是 “收益驱动” 下的必然结果。就像生活里没人会反复做一件没好处的事,职业战队的决策同样遵循 “收益优先” 原则。

如果一支队伍,频繁通过主动开团,找机会打架拿优势,且这种打法总能带来胜利,那么 “打架” 就会从 “选择” 变成 “习惯”。早期LPL赛区里,以严谨运营见长的队伍并不多,很多对手在防守阵型,眼位布置上存在漏洞,这就给了 “主动打架” 可乘之机—哪怕开团时机不算完美,哪怕阵型有些散乱,只要操作到位,往往能靠着一波团战逆转局势。久而久之,这种 “操作优先,团战致胜” 的逻辑,渗透到了 LPL 的每一个环节。

在LPL联赛里,队伍们习惯了用打架的方式来打破僵局,而非耐心运营;训练赛中,选手们更愿意琢磨,如何在团战中秀出操作,而非花时间研究眼位排空,阵型拉扯。慢慢地,“找机会打架” 成了整个赛区的舒适区:你这么打,我这么打,对手也这么打,大家都在熟悉的节奏里比拼操作上限。观众能看到无数华丽的极限反杀,一波流推平基地的热血场面,这些精彩瞬间也让 LPL 的 “打架风格” 成了独特的赛区名片。

但问题在于,习惯在舒适区里养成,也会在舒适区外失效。当 LPL 队伍踏上世界赛舞台,面对的是完全不同的竞技环境:有的赛区队伍擅长 “慢节奏运营”,能靠着精准的眼位控制、严密的防守阵型,把比赛拖到后期再决胜负;有的队伍虽然也打团战,但开团时机、团战细节远比 LPL 队伍严谨,不会轻易给对手 “找机会” 的空间。

这时,LPL战队熟悉的 “打架逻辑” 突然失灵了—曾经随便开团就能赢,现在盲目冲阵,只会送人头;曾经靠操作能弥补失误,现在对手的严谨,会把每一个小失误无限放大。更关键的是,赛区之间的交流频率太低,不足以让 LPL 队伍及时调整习惯。对于这种情况,囧王者只能说:“大人,时代变了”,现在盲目开团,已经行不通了。

整个赛季年里,LPL与其他赛区的正式交手只有世界赛,电竞世界杯和MSI等寥寥几次。很多队伍,甚至一整年都没和外赛区强队交过手。平时在国内联赛,训练赛里养成的 “不严谨” 习惯,在面对外赛区队伍时,会被无限针对。

比如世界赛上,经常能看到 LPL 队伍在没有视野的情况下贸然开团,结果被对手反包抄;或者在优势局里不懂得稳扎稳打,非要靠打架来扩大优势,反而被对手抓住机会翻盘。这些 “拉胯瞬间”,本质上都是国内习惯与国际赛场节奏脱节的结果。

其实,LPL 的 “打架风格” ,其本身并非缺点—它带来的高操作上限,热血的比赛氛围,都是赛区的珍贵财富。但问题在于,习惯不能变成 “执念”,不能让 “靠操作打架” 覆盖所有竞技逻辑。就像下棋不能只想着 “吃子”,还要考虑布局和防守一样。职业比赛也需要 “打架” 与 “运营” 的平衡:既要保留赛区的操作优势,也要学会严谨的细节把控;既要在熟悉的节奏里发挥长处,也要能在陌生的环境里调整打法。AL就非常严谨,他们即有LPL的打架和冲阵,也能细致运营和发育。

如今,越来越多 LPL 队伍已经开始意识到这一点:有的队伍在休赛期,专门研究外赛区的运营思路,加强眼位和阵型训练;有的队伍在比赛中尝试放慢节奏,不再盲目找团,而是耐心寻找最优开团时机。这些改变或许不会立刻带来立竿见影的效果,但至少说明 LPL 正在跳出 “单一习惯” 的局限,朝着更全面的方向发展。