《肯特开拓史》:生存、探索、自动化

撰文:CoryluS

封面:《肯特开拓史》Steam 商店页面

一

由 Tlön Industries 制作,indienova、V Publishing 发行的《肯特开拓史》(Kentum)是一款融合生存建造与自动化元素的类银河城冒险游戏。初见游戏的英文名《Kentum》,便觉得大有深意。如果按照古典拉丁语“c”读做“/k/”的读法,那么 Kentum 读音所对应的便是“Centum”一词——即拉丁语中数字“一百”的意思。无论是以此为词根衍生的“世纪”(Century),还是用以划分原始印欧语系软腭塞音的 Centum 语族,都带有一种恢弘的色彩。

游戏的世界观设定也充分体现了这种气质。主角肯特在公元 10000 年的遥远未来解除冻眠,面对已然陌生的地球——严酷的末日世界处处充满危机,雷电、落石、怪物的攻击……甚至路边不起眼的小蘑菇都有可能把肯特电死。不过不用担心,基地里的打印舱会迅速制造出新的复制人,帮助肯特“永生”。在毒舌小机器人 O.R.B.的帮助下,玩家要努力书写“肯特开拓史”,学习耕种、生产制造并实现自动化,探索巨石碑中遗留的人类尖端科技,从零开始复兴文明。

一个科幻梗:克隆人会通过体外循环系统获取生长所需的一切,因此,他们根本就不会有肚脐眼

为了实现这一宏大目标,玩家需要充分借助现有科技,以太空舱为起始据点,建立庞大的生产基地。起初,玩家只能使用基础机器,还必须手动将资源(例如咖啡豆)放入对应机器(例如研磨机),等待加工完成后再将成品取出。而当基地建设到一定阶段,玩家开始向“研究脑”中投入研发资源,解锁丰富的自动化生产科技后,整个基地将从几个零散的机器,转变为一个精密控制、高效运输的超级生产中心。此时,玩家便可以逐渐脱离操劳的工匠身份,实现冒险探索和生存建造两不误。

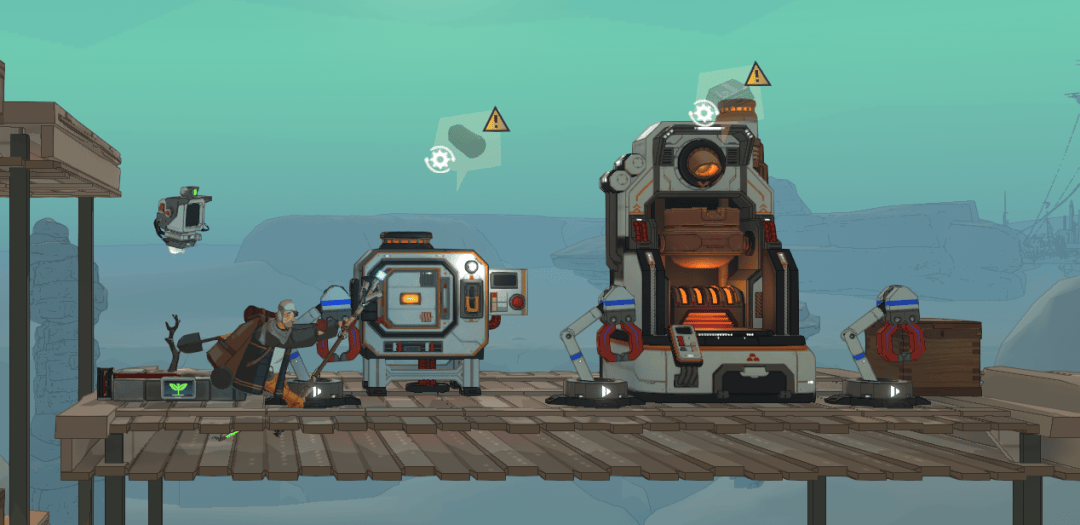

简易的铸造机“自动化”流程:从最左边的水培箱到木炭窑,再到铸造机,最后把成品收入箱子里。这个过程需要手动向机器添加对应的原材料

较复杂的铸造机自动化流程:采集臂会将上方水培箱生产的树枝放置到传送带上,移送至木炭窑,产出的煤炭再通过传送带和机械臂运送至铸造机,完成加工

不过在此之前,我们还是得深入这个广袤的世界,获取必要的材料,学习隐藏的知识,让一切生产活动具备运作的前提。

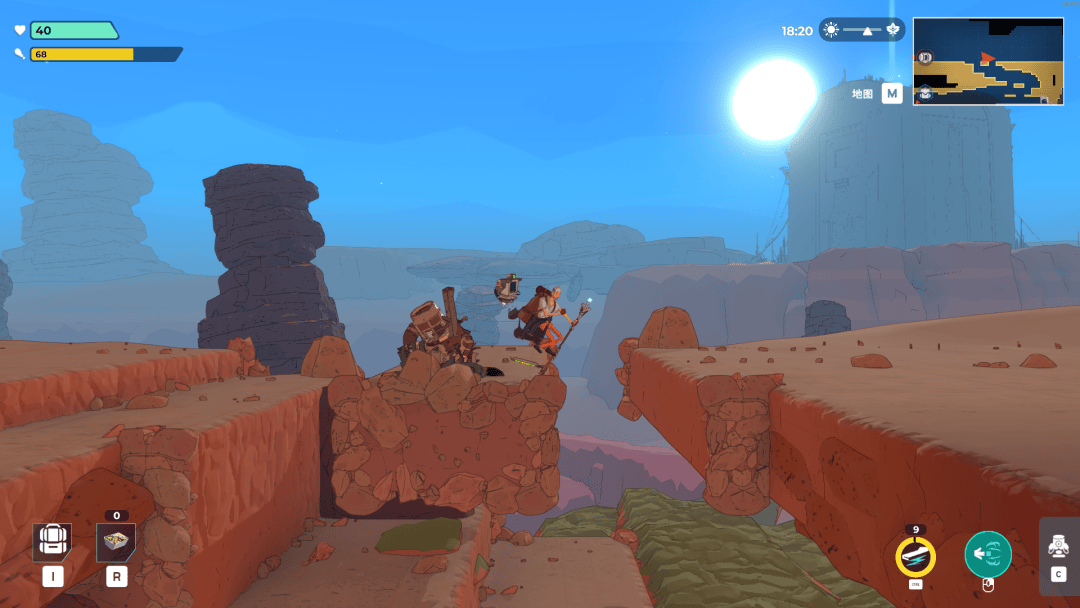

公元 10000 年,地球充满了原始奇观与失落文明遗迹,玩家的探索旅程将跨越截然不同的生态群系,每一片区域都有独特的动植物分布和多种资源储备。比如基地所在地——由高耸的堆叠岩柱和荒凉的红色土地构成的“岩石丘陵”,拥有丰富的岩石资源和咖啡果,可以解决玩家最初的材料收集和温饱问题;而深入地底,探索幽暗的“电光洞窟”时,玩家可以穿越从洞顶垂下的、闪烁着诡异蓝光的晶体与植物,在长满奇异苔藓的湿滑平台环境寻找动力设备所需的各种带电材料。过程中,玩家不仅要应对变幻莫测的天气,还需要在四季更替中调整生存策略。

岩石丘陵

电光洞窟

低重力事件下的“岩石丘陵”秋景

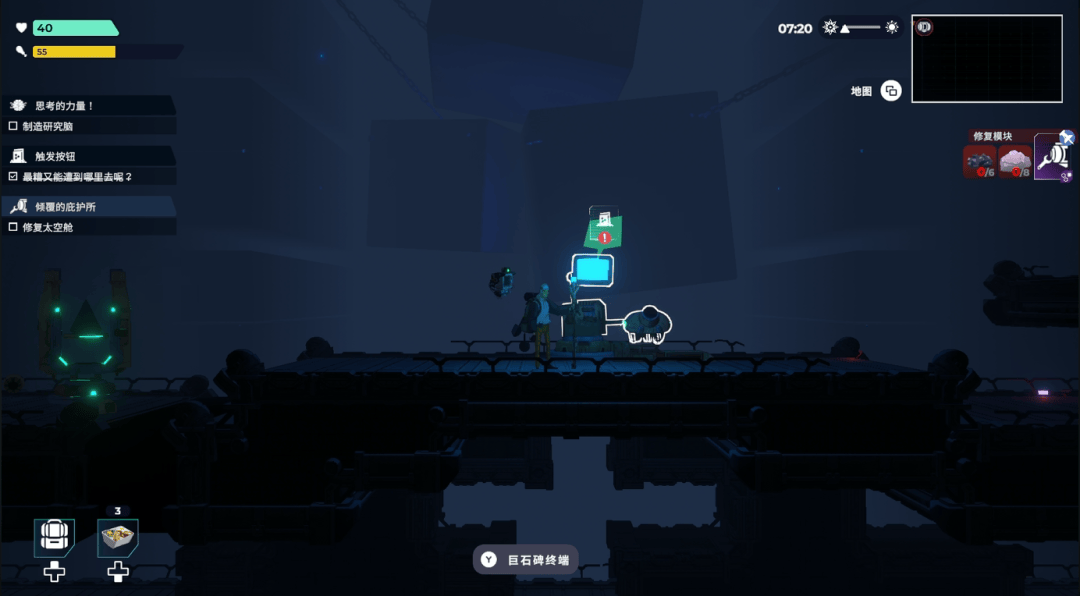

除了收集基础资源打造自动化基地,探索的核心目标在于解锁“巨石碑”所封存着的尖端技术——农业、生物、基础设施和科技四个终端。每解锁终端中的某条生产条目,便可以获得某些全局效果加成(例如解锁“基础设施终端”的城市发展条目后,可按百分比减少建造所消耗的材料)。同时,玩家还可以在每个终端附近的“协议”设施处,交付其所要求的高阶物品,推进重建文明的关键剧情。

前往巨石碑——这个终端里藏着人类文明复兴所需的高端科技

截至此处,游戏展现出的设定与玩法都遵循生存建造的框架,包括管理角色数值、收集资源、制造道具,并建造用于存储、生产和抵御威胁的基地。而从形式上来看,《肯特开拓史》其实有些像同样采用 2D 横版的《泰拉瑞亚》(Terraria)和《星界边境》 (Starbound),不过,本作更具标志性的设计是,肯特的行动范围和游玩节奏被类银河城的设定之一“能力锁”严格圈定,玩家必须逐步升级高科技手杖或获得相关道具,才能抵达新区域。

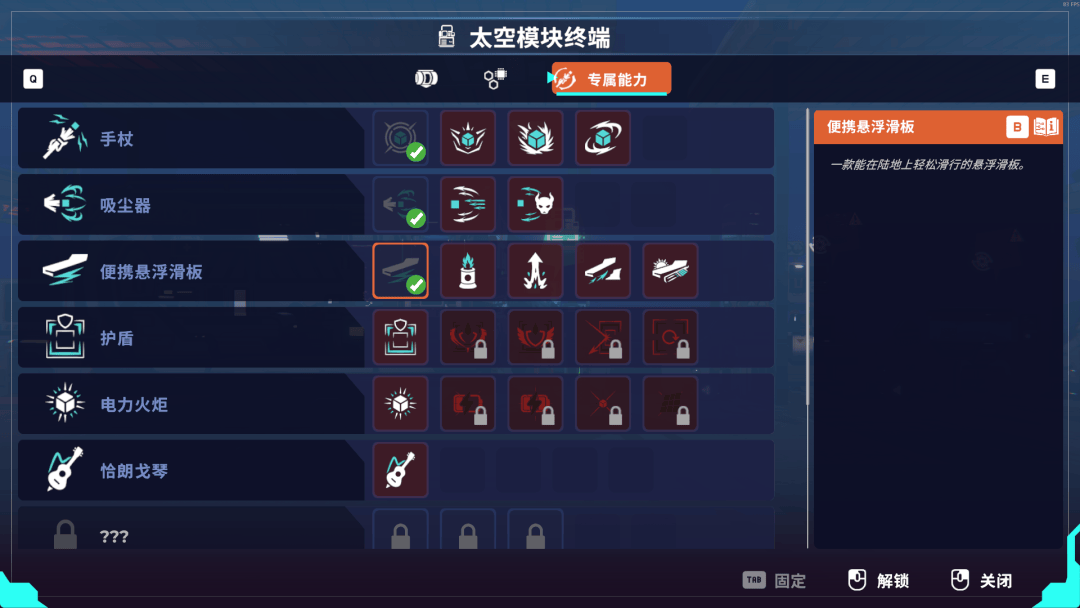

高科技手杖的专属能力,其中部分升级涉及能力锁相关机制

其中奥妙暂不展开,先来看看游戏的玩法主循环,基本上可以用三个简单的行动阶段概括:

首先是区域探索。玩家将离开相对安全的基地枢纽,深入广袤的游戏世界。供玩家活动的地图采用 2D 类银河城设计,平台、竖井、隐藏通道和回环捷径等内容都是开发者预先设定好的,不会随着游戏进程而改变。玩家则要操控肯特跑、跳、攀爬并战斗,在多层结构的地形中推进。

本质上,区域探索是一个双重目标并行的阶段:其一是生存玩法下的资源积累,玩家要沿途收集目之所及的基础资源,以便返回基地后进行建造;其二是类银河城式的信息收集,核心任务是揭开地图的“战争迷雾”,找到重要资源的位置和推进剧情所需的线索。

这个阶段通常会在玩家的背包装满,或者生存补给消耗殆尽时暂告一段落。探索过程中的消耗本身就是一种强大的系统性引导机制,无论是不断下降的饥饿值,还是有限的背包负重,都迫使玩家周期性返回基地。同时,玩家在当前能力下所能探索的范围也存在极限,很可能被一个无法逾越的能力锁阻拦。这些因素合力,共同将玩家推向下一个阶段:返回经营。

回到基地,玩家终于可以卸下满满的行囊,投入到耕种、建造、研发、强化或资源生产循环中,为下一次更深入地探索做好万全准备。而与纯粹的沙盒游戏不同,肯特在基地中的所有行为,都被一个更强大的驱动力所牵引——为了获得(制作出)在探索阶段遇到的能力锁所对应的关键能力。

钩爪锚点——存在于“岩石丘陵”区域最右端的能力锁,解锁钩爪后即可进入“丛林”区域

升级研究脑,解锁高阶设备,合成更高级的聪明水……当玩家终于亲手制作出了那个梦寐以求的关键能力,便顺理成章地进入第三阶段,完成类银河城式的结构化突破,进入充满新挑战和全新资源的世界区域。而这个新区域又存在更高一层的能力锁,从而让玩家带着新的目标,重新开始一轮游戏循环。

以上三步循环的精髓在于,它将传统类银河城的探索发现(我是否找到了隐藏房间/任务/Boss 来获得关键道具),转变为生存建造(基地的生产力和科技水平是否足够高,得以制作出关键道具),这既保留了沙盒式探索的乐趣,又在微观执行上——即如何破解能力锁层面赋予了玩家类银河城式的结构层级和目标感。

值得注意的是,上述三步循环之所以紧密咬合、环环相扣,或许和开发者通过各种巧妙的限制来引导玩家体验游戏的全流程有关。

在许多传统生存建造游戏中,为了让探索更为自在,其背包容量和物品堆叠上限通常都较为大方,玩家甚至可以在野外任意地点放置储物箱,减少折返。而《肯特开拓史》反其道而行之,设置了极其有限的背包容量和物品堆叠上限(尤其在游戏早期影响很大),不仅如此,还有更关键的核心限制:所有建造行为和建筑放置,都必须发生在基地范围内,玩家无法像在《泰拉瑞亚》中那样,于遥远的矿洞深处凿出空间,精心布置一处前线据点。

HOME, SWEET HOME

这一设计看似不近人情,却缓和了自动化游戏和生存建造游戏各自的痛点。自动化游戏在玩法方面的问题之一是缺乏外在驱动力,游戏的许多阶段,玩家容易为了建造而建造,迷失目标。《肯特开拓史》通过能力锁和逐步开放的探索层级,为自动化玩法赋予了清晰且不可回避的外部目标。就拿笔者自己的体验来说,我前两个小时的探索基本围绕着“如何制作钩爪”这个目标进行(尽管我玩到第五个小时还在找钩爪的制作方法),而这个目标又被各种事件点(比如散布在地图上的科技物蓝图)默默牵引,整体推进路径非常明确。

反过来,自动化玩法也重塑了传统类银河城冒险的内在节奏。击败 BOSS、获得关键能力的瞬间反馈,转为了一场需要长时间投入的生产活动:搜集特定资源、规划建筑空间、搭建完整的自动化生产线,最后获得关键能力。这个过程涉及的事项很广,投入的情绪很多,也为玩家提供了尤为浓厚的奖励感和成就感。

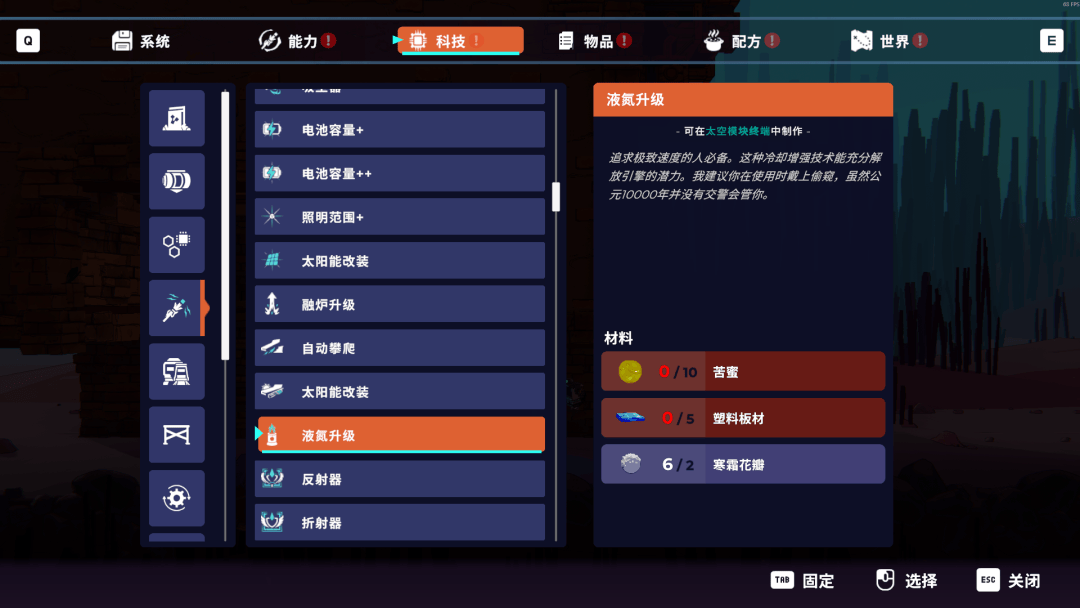

玩家可以在暂停界面或研究脑处找到自己想要生产的东西。不过存在一个问题,即无法根据精炼材料/加工物查找生产建筑,比如,想查找 B 型聪明水的生产建筑,只能根据建筑名称做猜测,选个比较可能的建筑建造后试试,才知道生产的到底是什么

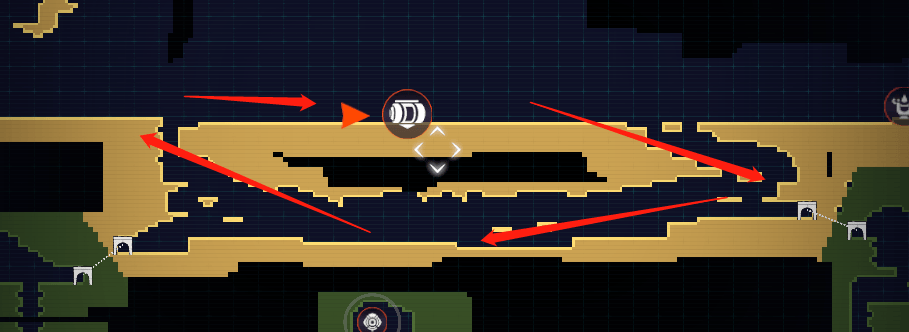

顺带一提,《肯特开拓史》的地图也是为了强化以基地为中心的体验而精心打造的。整个世界的布局大致呈现为以初始基地为圆心的、不断向外扩散的波纹状结构。在基地附近,也就是早期可及的几片区域中,玩家完全可以围绕基地进行半圆形扫荡式探索,最后从另一端绕回基地。而对于那些在游戏中后期解锁的遥远区域,传送门网络保证了玩家的通勤成本始终在可接受的范围内,让游戏循环得以高效运转。

可以沿着路线进行半圆形探索,这样一轮下来,背包也装满了

二

让我们再看向此前提到过的问题:作为一款包含生存建造玩法的游戏,《肯特开拓史》用类银河城的设定限制玩家的行动范围和游玩节奏,究竟有何奥妙?

类银河城冒险的魅力,或许比较依赖开发者对地图布局的精心把控,并适时向玩家投放能力(例如在某些游戏中,玩家必须获得“二段跳”,才能触及一个早已可见但无法到达的平台),以此严密控制玩家的探索路径和游玩节奏,让玩家享受循序渐进而后豁然开朗的过程。而生存建造品类的核心之二是玩家的能动性和系统的涌现性,玩家可以相对自由地根据游戏的基础体系和规则,自行决定体验节奏和追求目标。因此,我原本以为“类银河城”的线性体验似乎会和“生存建造”偏向自由的体验产生一些冲突。

《伊娜雅:断世之光》(Inayah - Life after Gods)的能力锁平台障碍,必须要先获取对应的关键能力才能通过

《肯特开拓史》的解决方案相当精妙:在类银河城冒险的严谨形制之上,巧妙保留了探索与建造的趣味。而这种趣味的核心来源,以及支撑游戏循环的关键支柱,便是自动化。

本作中,所有自动化功能,都服务于外出冒险,确保生产活动不会占用玩家用来进行类银河城式探索的宝贵时间。比如,在其他生存建造类游戏中,当玩家结束探索返回基地,很可能需要手动处理部分原始资源,经历“枯燥等待”和“重复点击”,被动支付“时间税”;而在《肯特开拓史》里,玩家只需在外出前设置好自动化链路,返回后便可直接从生产线中收取备好的成品,接着立即将其投入建造或运用到下一次冒险中。

而且,本作的自动化逻辑通俗易懂,完全不是那种用复杂的物流谜题来消耗玩家脑细胞的形式——要用多少个铜线装配机才能恰好满足特定数量的绿电路板装配机,或者去设计复杂的传送带系统、精密的分配器逻辑和繁琐的信号灯网络。《肯特开拓史》的农业生产、资源锻造、道具生产等自动化流程非常简明,只需要根据建筑功能提示和任务引导,选择合适的输入端和输出端相连即可。

此外,《肯特开拓史》的自动化玩法从游玩流程最早期便与冒险探索并行发展。例如,两三次探索后,玩家很快就能学习并实现聪明水的初级自动化生产线:用咖啡种子种出咖啡豆,借助机械臂将咖啡豆自动送入研磨机,最后制成聪明水。整个生产链只需水培箱、研磨机、聪明水生产器和几个链接它们的机械臂。至关重要的是,这些机器的制造成本非常低——未升级前,单个物品在背包中最多可叠加 20 个存放,而制造上述所有机器所需的材料数量,均不到各自叠加上限的一半,一次短暂探索就可以收集齐全。

聪明水的初级自动化生产线,所需材料的获取难度很低,数量也少

对玩家而言,“轻度自动化”的畅快体验立竿见影。首先,玩家与基地的互动关系从根本上发生了改变,后者不再是需要玩家回去加班的工坊,而是转型为保障探索的后勤部门,玩家顶多需要充当监工,查看一下进度即可。

其二,自动化玩法的引入还动摇了类银河城游戏中能力锁的绝对权威。在一个易上手且广度、深度都不错的建造系统面前,能力锁、以及“拯救公主”那样的主线任务似乎也没那么重要了。虽然一系列文明复兴任务仍然像达摩克利斯之剑一样悬在玩家头顶,下一个区域散发着的神秘气息也老是挑拨着玩家的冒险神经,但你完全可以顺遂心意,选择专注于自动化玩法本身,乃至沉迷于基地建设。至于探索星球,拯救世界?完全可以等满足自己的“囤物癖”和“建造癖”之后再进行。

就这样,类银河城的锁从一个必须克服的障碍转变成了供玩家充分发挥能动性的可选目标。这也是我认为本作能让“类银河城”与“生存建造”这两种有些冲突的玩法类型实现完美共生的主要原因。

三

结束前,还想简单提一下《肯特开拓史》的伙伴设计。

实际上,在公元 10000 年的荒野中“重新点燃人类文明的火花”,如此宏大且孤独的主题很容易使玩家陷入存在主义的空虚。无论是种下一颗咖啡豆还是熔炼一块韧金锭,和“重建文明”这个最终目标相比,简直微不足道。而基地里的打印舱会在肯特死亡时迅速制造出一个新复制人的“无限流”设定,又很容易让人想起《月球》(Moon,2009)这部惊悚科幻片中提到的人伦困境和哲学思考。“肯特只是一个消耗品”的黑暗本质每每让人细思极恐,脊背发凉。

《月球》(2009)海报/图片:Youtube

面对这样的主题,最安全的做法或许是提供一个富有同情心的伙伴,比如我们熟知的《辐射》系列(Fallout)里的“狗肉”(Dogmeat),可以通过无条件的忠诚和积极反馈来缓解玩家的焦虑。但试想一下,如果《肯特开拓史》里的机器人伙伴 O.R.B. 在第 N 号肯特死亡时表现出了同理心,那就等于是在“证实”肯特的死亡是一场值得哀悼的悲剧,这反而会让游戏叙事所涉的道德困境“越描越黑”。

可爱的“狗肉”/图片:《辐射 4》中文维基

所以, O.R.B. 以毒舌机器人的形象存在,本身就是在拒绝严肃——拒绝让玩家沉浸在“我是消耗品”的悲剧色彩中。偶尔来两句吐槽,用戏谑的文本嘲弄肯特的遭遇,在“间离效果”(Alienation Effect)的作用下慢慢地让玩家和肯特这个叙事身份有所距离,从而把玩家从潜在的恐怖氛围抽离出来,将注意力重新聚焦于游戏的玩法本身。

整体来说,《肯特开拓史》为生存建造、自动化和类银河城冒险三种玩法提供了一次极有参考意义的融合示范,调和了“类银河城”的结构化引导与“生存建造”的自由度。目前,本作提供“剧情”、“沙盒”和“创意”三种模式,且可以调试游戏的全局参数和部分机制。无论你是想体验完整剧情,还是在沙盒模式中(保留部分剧情且没有任务线,但无法解锁成就)专注于开拓,亦或是在创意模式下(拥有无限资源,但仍需手动解锁蓝图)尽情挥洒创造力,这款游戏都提供了一个结构精巧、逻辑自洽的独特世界。

图片:如无特别说明,文中图片均来自对应游戏截图及作者自制

* 本文内容系作者独立观点,不代表 indienova 立场。未经授权允许,请勿转载。