《诺亚的困境》发售日宣布及开发日志 #3:设计总结与回顾

《诺亚的困境》正式定档

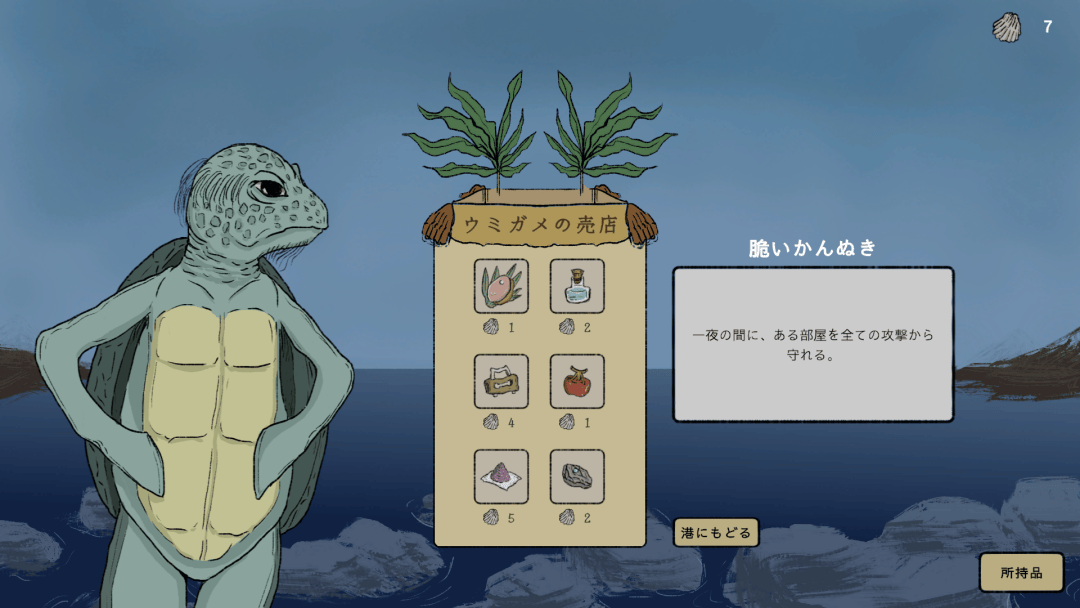

在进入正文之前,我很高兴能告诉大家,历时 18 个月的全职开发,也是时隔 5 年后,由我单人制作的第二款独立游戏《诺亚的困境》(Noah's Dilemma)已正式定档于 5 月 16 日上线 Steam 平台。这是一款结合了数独、战棋、逻辑谜题、策略养成与 Roguelike 元素的游戏,你将游历大洪水后仅存的岛屿,组建一支动物船队,在充满危险与未知的、基于“诺亚方舟”神话重新想象的世界中踏上征服四海的冒险之旅。如果你喜欢《小丑牌》(Balatro)、《杀戮尖塔》(Slay the Spire)或者《炉石传说》(HearthStone)这类经典作品,那么你也许会对这款游戏感兴趣。

开发日志 #3

要怎么样去设计一款游戏?如果从一张完全空白的画布出发,这个过程将会异常艰难,好比美术老师叫你用尽全力去画一幅好画,但却不告诉要画什么,要你自由发挥。然而,只要有了任何一点限定,你就可以围绕它展开想象,在一个既定的空间里展开设计,而这种设计也将可以很好地被评判。

在制作游戏时,这种限定最常以“类型”的形态出现。制作不同类型的游戏,相当于将自己置身于不同的限定之中,去解答不同类型游戏所呈现的设计问题。当然,如果不想从既存的类型入手,另一种常见的设计方法便是自我设限。这个限定可以是任何东西,比如“3 个月内能做完的游戏”,比如“只有声音没有画面的游戏”,又比如“基于数独的规则与体验延伸出的游戏”。而这最后一个限定,正是《诺亚的困境》(下称《诺亚》)诞生并成长为现在样子所经历的一切设计过程的开端。

在设计个人的上一款游戏《空箱》(Booth: A Dystopian Adventure)时,我所面对的限定是“如何在一个密闭空间里讲好一个故事”,围绕这一点,我没有花太多时间就设计出了整个游戏循环(Game Loop),一是因为期望中的玩法并不复杂且很早就确定了下来,二是因为在“密闭空间”这个前提下,系统设计的可能性其实并不多。过程中的困难主要在于内容创作——每天通过点外卖的方式与不同的人交流的设想的确很酷,但要怎么样去串起可能会因为玩家选择而长期中断的对话却很难——比起系统设计,《空箱》所呈现的问题更多是内容设计上的挑战,好比我知道终点在哪里,但却不知道去终点的路要怎么走。

而开发以玩法为主的《诺亚的困境》时,最初连类型都未敲定,让我经历了第一次“既不知道终点在哪里,也不知道路该怎么走”的从 0 到 1 的设计挑战。从开发到完成,《诺亚》一共进行过 25 次每次持续一周左右的试玩测试,我对每次测试都做了记录,现在回过头看,可以看到一整个进化轨迹,想必现在玩到完成体游戏的玩家,肯定无法想象当初它竟是那个样子。对了,现在在 Steam 平台已经可以玩到《诺亚》的免费 Demo,也许先玩过一遍,会对理解下面的内容有帮助(如果你想等游戏发售后完全独立地体验《诺亚》,也可以先跳过下面这个部分)。

设计变迁的轨迹

把 25 次测试的细节一一罗列出来似乎没有必要。粗略看来,《诺亚》的整个设计历史可以被划分为数个大的阶段,每个阶段都有关键的变更点。

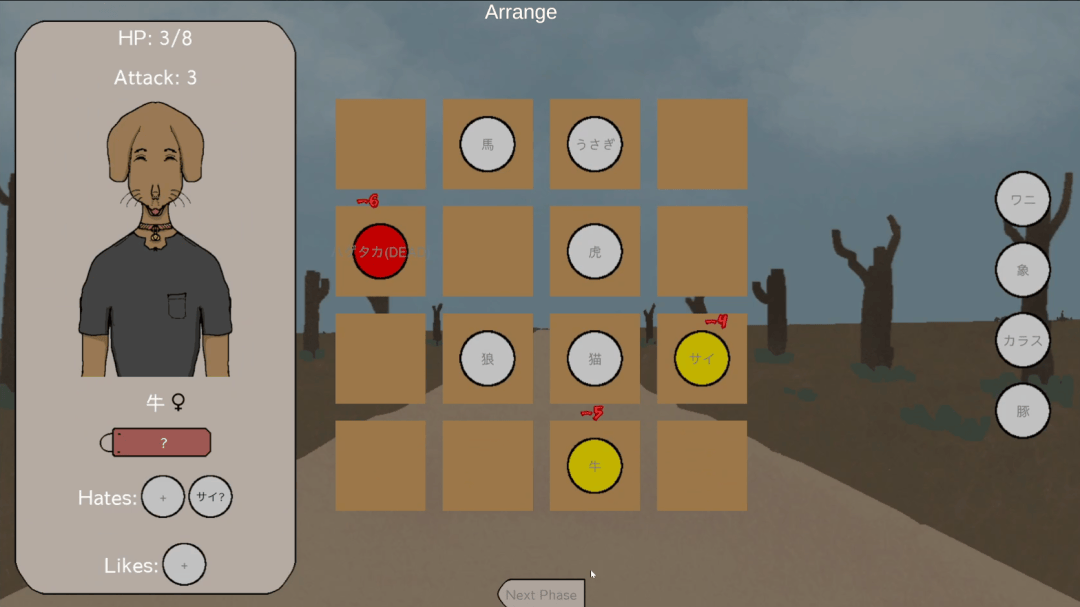

数独原型期

设计:将 9x9 数独的规则变体为 4x4,将数字变成动物,将相同数字之间的冲突转换为不同动物之间的冲突。动物之间存在天生的敌友关系,比如狼会把猪吃掉,所以不能把狼和猪放在一起。但如果严格按照数独规则设计,正确答案将只有一个,过于困难,于是想到设计一些特殊的动物,有化解冲突的特性,放哪里都可以。

问题:安排好动物的位置后,相当于这道题解完了,然后呢?假如只是一直提供不同的动物谜题,游戏将会变成严格的解谜游戏,既和诺亚方舟没有太大关联,也不是我想追求的体验,不如直接玩数独。

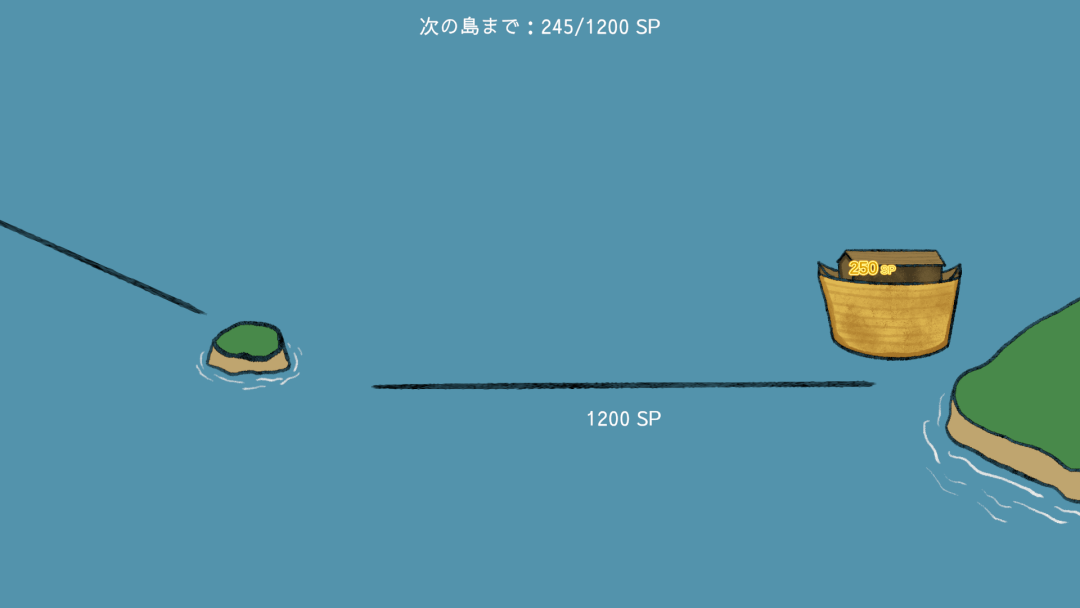

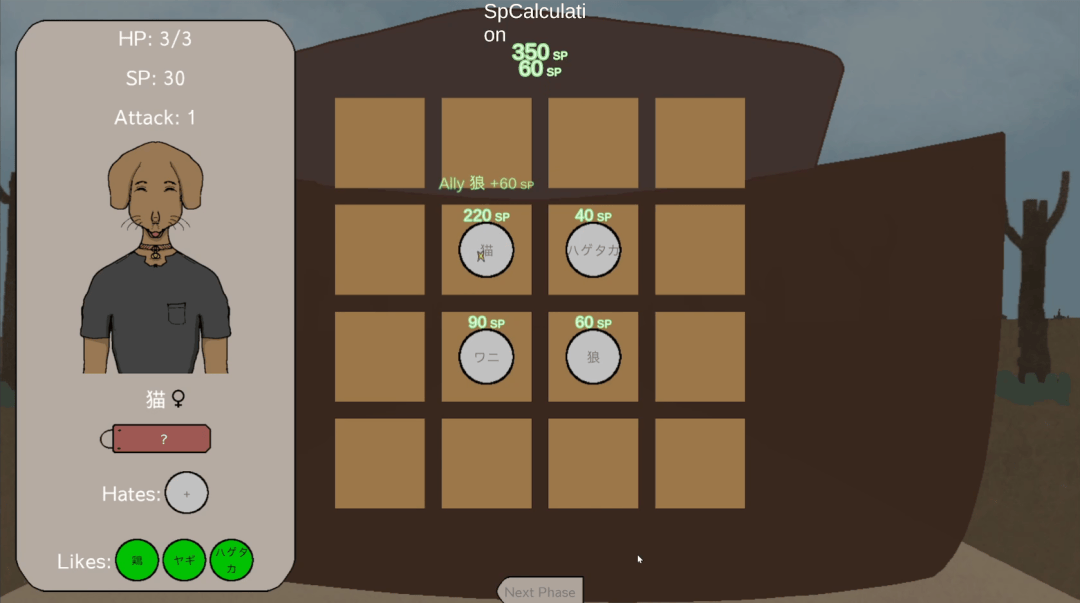

纯粹航海期

设计:为了避免唯一解,防止游戏过早结束,以及提供更多正向反馈,决定加入航海力的概念:每只动物都会有独特的提升航海力的效果,通过正确摆放后与其它动物联动激活。这么一来,动物组合便没有了严格的正误之分,只会存在最优解,解法越好,航海力越高,船也会开得越快。基于此,明确了这款游戏的主要目的是从起点开船抵达终点,与诺亚方舟运动物的设定吻合。

道具航海期

战斗航海期

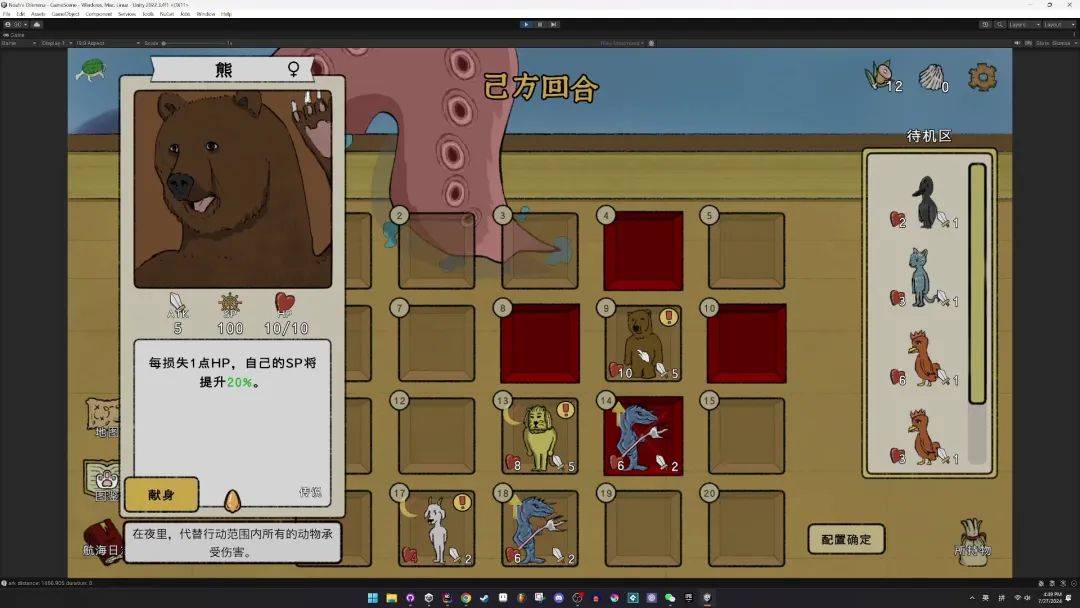

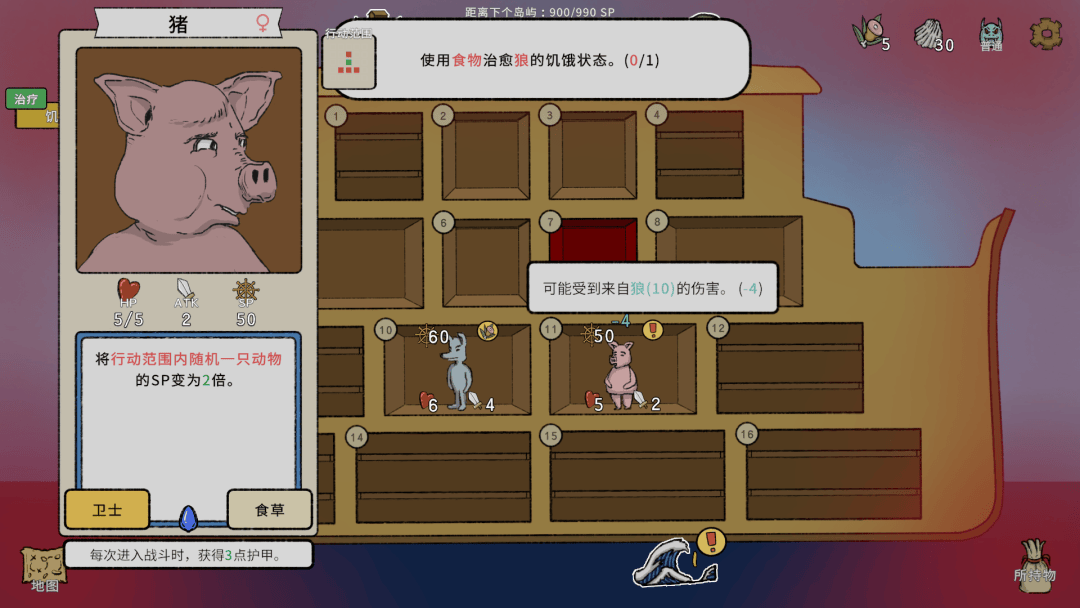

设计:如果我不想玩家解完一道题就结束,那是不是应该多加几道题?如果方舟上的动物存在着固定的敌友关系,那么让玩家重新思考方舟上的配置显然不现实。那么方舟之外呢?顺着这个方向思考,我最终决定给《诺亚》加入战斗。在战斗中,由于敌人每次出现的位置都不一样,还会移动,相当于每次战斗甚至每个回合都是一道新题,且由于航海与战斗的结算几乎共享规则,玩家知道了要怎么航海,就也自然地知道了要怎么战斗。

问题:实际体验下来,加入战斗确实让游戏第一次脱离了静态数独,有了交互的魅力,可问题是,不够好玩——开船环节,就算航海力不是最优解,慢慢开也始终能到终点;战斗环节,其实只要一直保持优势位置,绝大多数时候都可以赢。另外,动物如果有天生的敌友关系且未被判断出来,那么在战斗中有可能会误伤友军,这种情况给玩家带来的只有负面情绪。

洪水航海期

设计:试着将从一开始就有的动物敌友关系设计大胆删掉,把重心转移到战斗上去。由于航海与战斗缺乏紧张感,试着加入回合数的限制,玩家需要在有限的回合内抵达下个岛屿及击败敌人。这么一来,《诺亚》终于从“太难”、“太简单”的极端状态摆脱,第一次进入到了“有挑战性”的状态。这版“有挑战性”的《诺亚》,确实玩起来是最好玩的,我也算是亲身验证了一下“心流”理论。

问题:把敌友关系删除后,方舟上的动物一旦确定了最优位置关系,几乎就不需要变动了。虽然游戏的构造基本成型,但能让玩家发挥策略的地方太少。

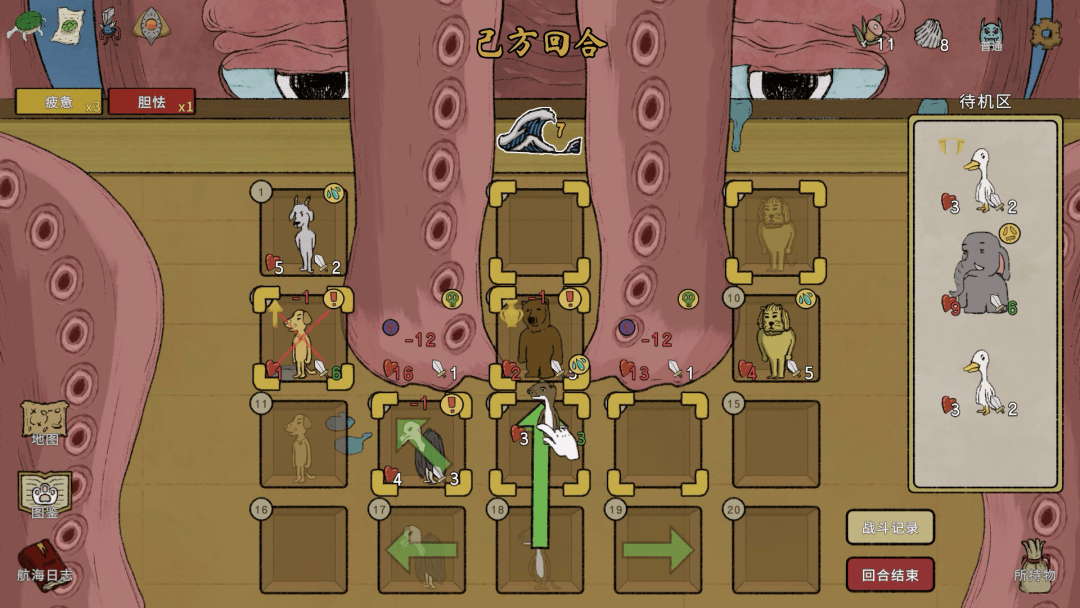

成熟航海期

设计:加入动物异常状态,比如“饥饿”的动物会攻击友军,“无力”的动物无法发动特效。这样一来,即使没有敌友关系,方舟上动物的位置也不再是一成不变,而异常状态的管理也拓宽了游戏的策略性。在这个游戏结构下,继续加入更多的物品、遗物、事件、敌人、Boss 战等填充内容。

问题:来到这个阶段,游戏的大构架终于算是定下来了,但还有许多设计细节需要打磨,有一些过于繁琐的内容也需要删去。其实 25 次测试中的大多数测试都发生在成熟航海期之后——大的构架固然重要,但有时候,一个细节就可以把构架上的长处全部掩盖,所以大部分设计时间其实都花在了细节上。因为涉及的内容太多,无法在这里一一陈述,我会在文章后半部分尝试总结我在细节设计上的着眼点。

诺亚航海期

问题:最后一个大的改动发生在今年 4 月。在最后的玩家内测中,第一位通关了《诺亚》的玩家在反馈里写的东西与我自己常年测试下来的一个感受不谋而合,那就是当玩家熟练度达到一定程度后,《诺亚》存在着一种王道策略,如果没有可以媲美这一王道策略的其它策略,每位玩家玩到一定时间,意识到这一点后,可能就不会有重玩的意愿了。虽说我本来也很喜欢只能玩一遍的游戏,但《诺亚》是一款 Roguelike 游戏,我并不希望这种情况发生,所以即使冒着跳票的风险,我也决定尽量解决这个问题。

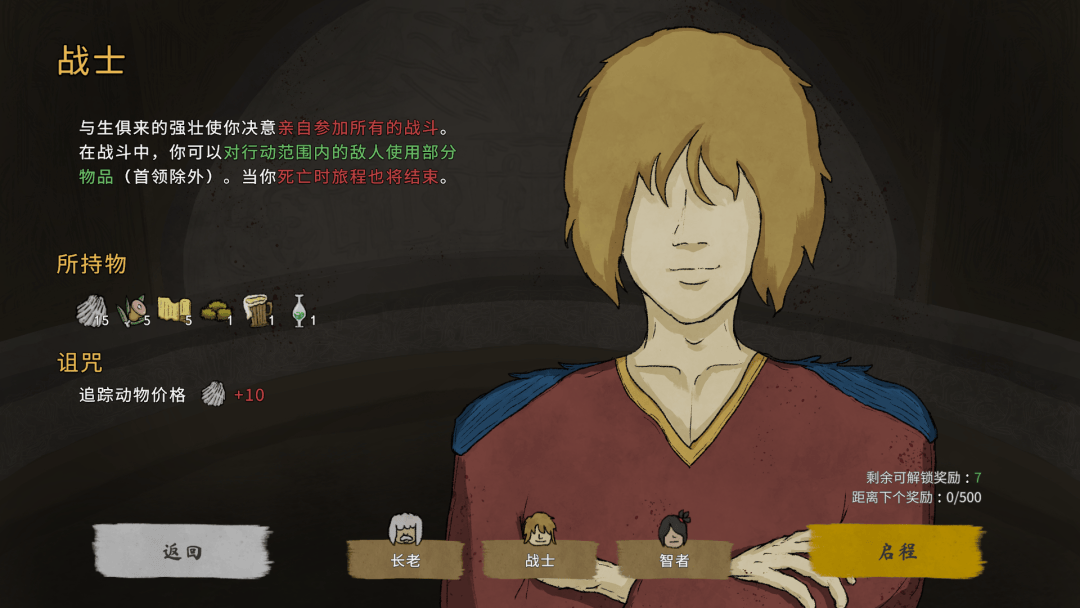

设计:如果想凭空创造出可以与王道策略抗衡的策略,那么必须存在一个之前从未存在过的解题思路,而这个思路又不能对现有的游戏设计产生过大影响(因为来不及修改)。思前想后,我决定加入“角色”这一概念。不同角色会有足以让新策略诞生的独有特性,而这些特性都建立在原本的规则之上。并不是说加入了“角色”就一定能解决这个问题,但至少,加入这项设计后,我觉得《诺亚》终于达到了可以让我安心发售的水准。

时间跨度一年半,经历过 7 次大改动和无数次细节调整,《诺亚》才变成了今天的样子。从 0 到 1 的过程很艰难,但也正因此,我学到了很多。现在,游戏里的每一个元素,我都可以说出它存在的理由。对于没玩过《诺亚》的读者而言,上面所做的回顾也许缺乏参考价值,但考虑到可以作为自己以后开发游戏的参考,便趁着现在印象深刻记录下来。接下来,我会尝试总结一下个人在这段历程中学到的东西(仅供参考)。

设计历程中的体会1. 从限定开始设计

游戏是对现实生活的有限模拟,这意味着它必然存在着限定。提前想好一个或几个必须遵守的限定,会让游戏设计和想象力的发挥变得相对容易。

2. 坚持不变的核心概念

一款游戏总是要有一个核心概念(Core Concept),来让每一个部分都凝聚起来。最好是在正式进入开发阶段前就定下来,以应对所有可能出现的设计选择,特别是当 A 与 B 两种选择都合理的时候,要选哪一个只能通过核心概念来判断。虽然最开始《诺亚》的类型并未确定,但我之所以可以那么肯定它不该是一款纯解谜游戏,就是因为在原型阶段结束后,它的核心概念已经被定下来,是“用一个基于数独的玩法来打造一个基于诺亚方舟神话的航海冒险体验”,而在我看来,纯解谜游戏的形式是无法提供这种体验的。这个核心概念作为我的坐标系,帮助我在频繁迭代的时候也保持住正确的前进方向。

3. 你作为玩家的感觉往往都是正确的(所以及时且如实地记录下让你困扰的地方)

每一次测试,我都会尽量以玩家的视角游玩并记下这次游玩“最让我困扰的地方”,而几乎每次我的感觉都正确预示了游戏的问题所在。这不是因为我的感觉有多敏锐,而是玩家(包括自己作为玩家)在认真游玩时的感受总是能真实反应出游戏作为一个结构复杂的整体所带来的最终效果。玩家提出的修改意见不一定合适,但是觉得不对的地方往往都真实存在着问题。所以,当你试玩中觉得某个地方不对的时候,切记不要自己说服自己,而是要仔细分析它为什么会让你感觉不对,这往往都可以引导你找到真正的问题所在。

4. 一处好的设计总是能同时解决 2 个及以上问题

这句话不是我说的,第一次看到是在《岩田先生:任天堂传奇社长如是说》(岩田さん 岩田聡はこんなことを話していた)这本书里。当时读到的时候就觉得很有道理,而这次开发《诺亚》算是亲自体验了其真实性。像上一条说的那样发现了问题后,我会尝试去找各式各样的解决方案,而最后,最好的方案总是可以同时改善另一个地方。虽然说这句话本身并没有提供找到相应设计的方法,但一旦拥有了这个意识,就不会简单停留在 1 对 1 的解决问题,而总是会去寻找更佳的设计方案。

5. UI 设计就是游戏设计

UI 设计常常被划分到美术范畴,但经历了《诺亚》的全程开发,我发现 UI 设计与游戏设计密不可分:有时候,一个 UI 的改动就可以让游戏从不好玩变得好玩(反之亦然),而游戏设计上的微小变动也可能会导致整个 UI 需要重新设计。因此,UI 素材无需一步到位,而是可以结合上面所说的,在游玩过程中逐步改良成最符合直觉的设计。脱离了真实的玩家视角,很难设计出好的 UI 。

6. 没有意义的慢是一种浪费

这里所说的“慢”,可以指代游戏中一切强制玩家进行的不必要的等待或者操作。玩家的时间很珍贵,而现代人的注意力持续时间也有越来越短的趋势,除非“慢”得有意义,不然所有多余的等待和操作都会耗费玩家继续玩下去的耐心。在多次测试的过程中,我对于《诺亚》的“慢”也逐渐变成了 0 容忍,所有的动画时长都以 0.1 秒为单位进行过微调,《诺亚》的游玩体验也因此顺畅了很多。

7. 没有完美的游戏

没有完美的游戏,即使是世界上公认最棒的那些游戏,也一定会有人不喜欢;没有完美的游戏,但世界上有很多偏好各异的玩家,一款游戏只要做好一个地方,就一定会有人喜欢;没有完美的游戏,所以不要想着满足所有人,否则游戏永远都做不完;没有完美的游戏,做到一个让自己满意的程度,就大胆发售吧,因为这样,我们才可以接着做下一款,对吧?

对于我来说,上面总结的内容既有新的认知,也有再次确认的观点。开发完成一款游戏所需要面对的设计决定是如此之多,但努力提炼出对每个项目都有意义的东西,会让自己不断受益。我认为,学习游戏设计最好的方式仍然是自己去制作并完成一款游戏。

虽然知道设计部分是开发《诺亚》所面对的最大挑战,但也没有想到自己会一口气写这么多。不过也好,毕竟以后的项目可能就没有《诺亚》这个待遇了,不如趁现在多写一点。当然,这不是说不认真对待以后的项目,只是可能会选择不写出来(出于时间、精力等各种考量)。总之,《诺亚》的开发日志系列开了坑就会补完,后面还剩下两篇。

3. 《诺亚的困境》开发日志#3:设计总结与回顾(关于游戏设计) - 已发布

4. 《诺亚的困境》开发日志#4:氛围与声音(关于作曲与音效)

5. 《诺亚的困境》开发日志#5:海上的百年孤独(关于美术与世界观)

(GP 写于 2025 年 5 月 1 日)

* 本文为用户投稿,不代表 indienova 观点。