上线三周狂揽1.4亿流水,制作人:前作流水近亿但我却拉不到投资

试想一下这样的场景:你花了3年时间用860万元做了一款游戏,好不容易卖出70万套,收获近亿元的营收,但却找不到投资人愿意投资你下一款游戏,你会怎么做?

《蟹蟹寻宝奇遇》开发商Aggro Crab给出了这样的答案:“那就给自己放个‘假’,再做一个爆款。”

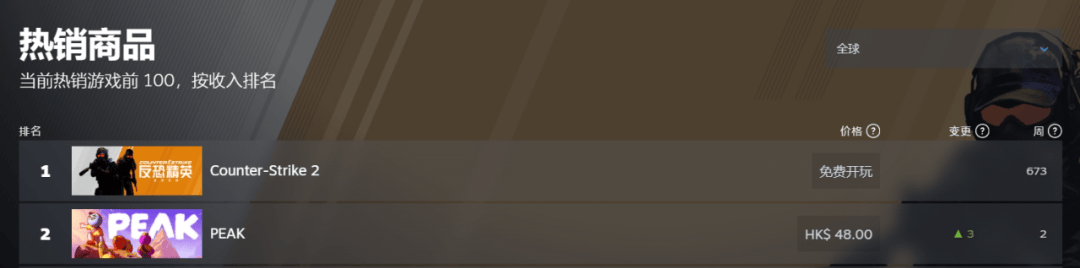

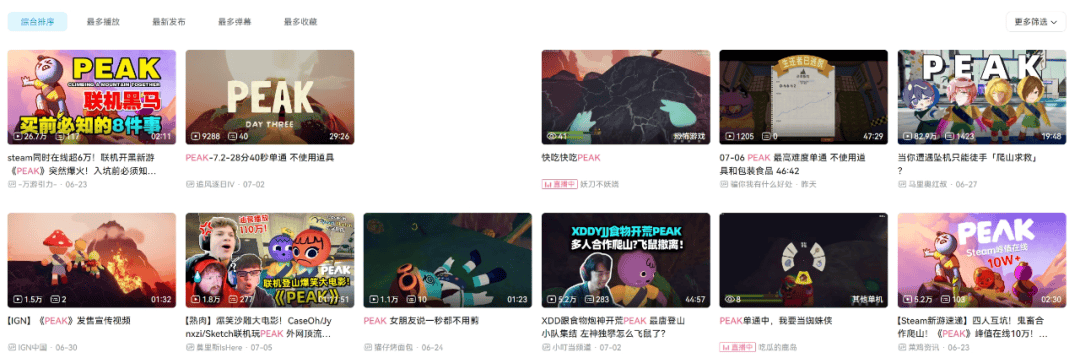

上个月中旬刚刚发售的多人合作爬山游戏《PEAK》就凭借新颖有趣的合作机制以及堪称病毒式的传播在Steam平台爆红。6天狂卖100万份,9天销量突破200万套,让这款名不见经传的小体量游戏迅速冲上Steam全球热卖榜前列。

根据VGI网站统计,截止到现在不到三周时间,《PEAK》销量近300万套,实现流水近2000万美元(约合1.4亿人民币)。

事实上在几个月前,作为主创之一的Aggro Crab工作室还面临过生存危机。即便已经有《蟹宝》这样近亿元流水的产品珠玉在前,Aggro Crab依旧在寻找投资的过程中屡次碰壁。工作室总监Caelan Pollock在今年GDC一次聊天中吐槽到,《蟹宝》的成功并没有让他们和投资者的谈判变得容易,即便仅120万美元的成本换来了过千万美元的营收,但当他们尝试寻求300万到400万美元的融资时,换来的只有投资者的冷漠态度,以及对于寻求资金过高的说教。

巨大的打击让他们也陷入了创意和生存的十字路口,而就是在这个节点,Aggro Crab开始转变他们的开发策略,继而转向体量较小的游戏产品,《PEAK》由此横空出世。

Aggro Crab工作室负责人 Nick Kaman 坦言,《PEAK》的开发初衷仅仅是为了让团队在经历开发大型游戏带来的严重倦怠之后逐渐恢复过来的创作活动游戏,更像给自己放个假休息一下,但巨大的反响和收益也让工作室意识到这样的小项目思路着实可行,并带来了全新的研发方向。

Aggro Crab表示:“我们希望未来主要制作内容更为清晰,开发周期更短的小型项目。作为一款合作开发的游戏,《PEAK》最棒的部分在于它证明了这次合作是成功的。Landfall在有趣游戏机制设计的卓越能力,再加上我们对于游戏框架构建的感觉,共同创造了一种无论任何一方都很难单方面完成的‘奇迹’。”

01

又一个“友尽”爆款

说实话,最初我对《PEAK》的印象仅仅停留在,好像又到了要出多人合作爆款的季节,莫名有种每年这个时候都必须有一个“多人合作爆款王”的既视感,昙花一现嘛懂的都懂。直到发售两周夏促到来之后,《PEAK》依旧停留在热卖榜前三时,我才发现是我当初有些唐突了。

在一段时间的独自游玩过后(别问为什么没玩多人合作),我发现很难单方面概括《PEAK》的优点,那种感觉更像是一种复合式的体验,通过爬山+生存玩法的有机结合,带给玩家十分“上头”的成就感和正反馈。

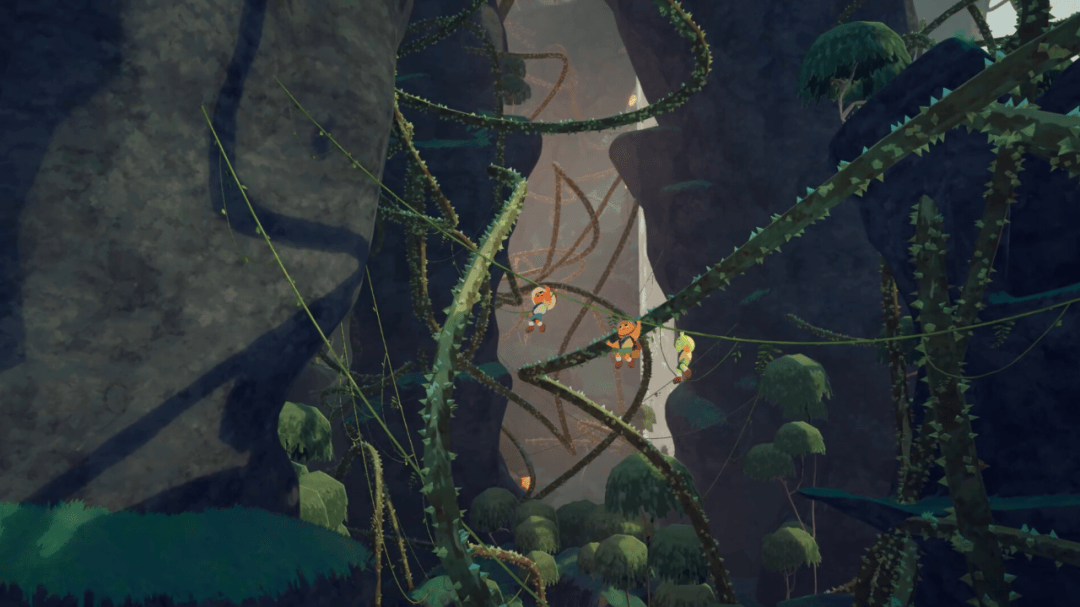

相比其他生存游戏,《PEAK》并没有选择主流的开放大世界玩法,而是紧紧和爬山进行绑定,通过稍稍偏线性的关卡制结构,带给玩家更为清晰的目的性。

在游戏中玩家需要独自或者通力合作爬上山顶,才会解锁下一座高峰,颇有一种“柳暗花明又一村”的既视感。这么做的好处在于,给与玩家清晰的目标感,将所有的注意力集中在爬山这件事上,而不会出现其他开放生存游戏的弊病,比如沉迷钓鱼而无暇其他。目前游戏中加入了4座高峰,后期将会随时间不断更新。

此外,由于游戏中并没有设立存档点,这种阶段式的递进过程不仅有效控制了游戏难度,更能延缓玩家打开游戏、关闭游戏、卸载游戏一气呵成的“退款”进度,阶段式给予的成就感也容易刺激玩家再次游玩的挑战欲。

当然,说线性其实并不准确,《PEAK》最大的卖点之一,就是并不像其他爬山游戏一样,规定好固定的路线,通过小游戏或者解密的玩法来推进流程。玩家需要根据山峰地形和现有道具自己制定行进路线,由此引发的各种意想不到的事故,成为了这款多人合作游戏的最大乐趣。

由此来看,作为爬山游戏的《PEAK》在玩法框架上已经较为饱满,但生存玩法的加入,才是真正让这款游戏爆红的催化剂。

首先,游戏剔除了一切繁杂的系统,仅仅保留了体力槽,玩家一切活动都会消耗体力,由此其他所有系统机制都几乎围绕体力来构建。比如随着时间流逝角色会感到饥饿,继而影响体力槽的上限。食物虽然能缓解饥饿,但玩家不仅携带能力有限,负重也一定程度会挤占体力槽,考验玩家的资源管理能力。

其次,游戏中仅有食物和道具两类物品,但单个种类的数量却多到令人发指,比如仅蘑菇一项就出现了7.8个不同品种,有些虽然外形相似,不过一旦吃下就会中毒。再加上玩家最多只能拿7样道具(3格物品栏加4格背包栏),这种多人生存游戏的紧迫感一下就能快速显现。当然,从另一个方面来说,也为玩家之间的“明争暗斗”(互相下毒)提供了另外一种玩法。

最后,就是各种恶劣环境带来的生存危机。比如雨林关卡的下雨,雪山关卡的低温都会加快玩家爬山时的体力流失,不同地形还隐藏着各种陷阱,再度加剧爬山的难度,这就要求玩家要合理使用道具谨慎规划爬山路线,同时也变相增强了通力合作的重要性。

值得一提的是,除了多人合作的玩法之外,《PEAK》也是少有支持离线单人通关的生存游戏。尽管在资源储备上,单人玩法更显优势,但少了同伴的协助,经常会上演一失足成为千古恨的惨剧。不过目前已经有不少高玩,开始以速通的形式冲击最快登顶时间,颇有当年《ONLYUP》爆火的趋势。

由此不难看出,在《PEAK》中爬山和生存两种核心玩法并不是割裂的独立存在,而是通过玩法之间的有机结合相辅相成。无论是多人和单人都能从中找到各自的乐趣,也进一步扩大了该游戏的受众用户,从而让《PEAK》在一众游戏中脱颖而出。

02

老司机带带我

看到这,可能有人会说,这么看《PEAK》也只不过是意外爆火的“幸运儿”,然而如果你了解了这背后的开发故事,你可能就会发现这款游戏绝对是有备而来。

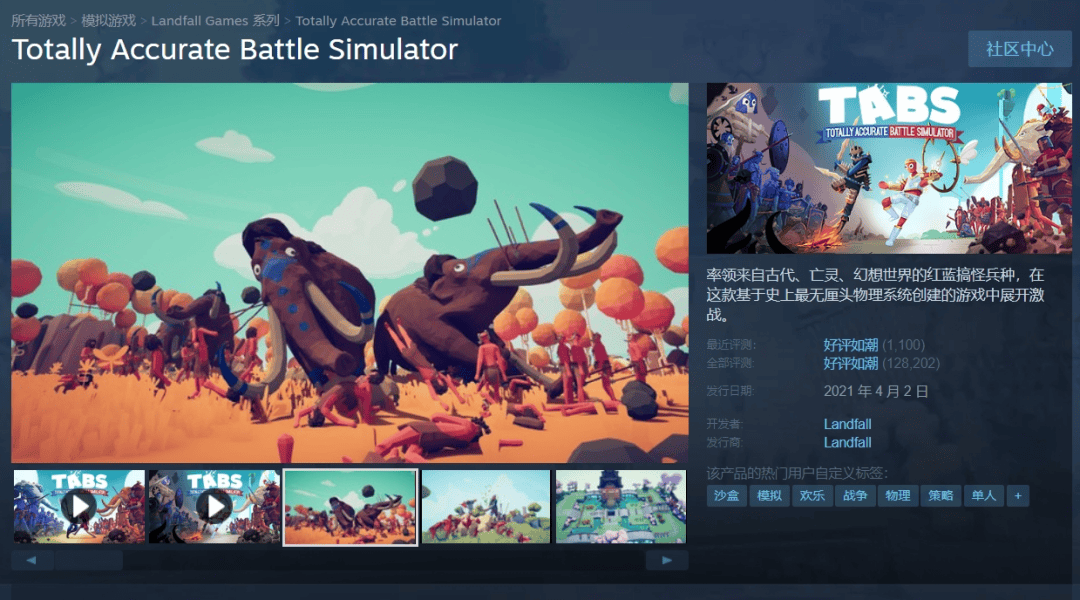

作为开发商的Aggro Crab和Landfall并不是游戏行业的无名之辈,前者拿出了70万份销量的《蟹宝》,而后者开发的《全面战争模拟器》以及《前方高能》可能更被玩家所熟知,这两款游戏分别斩获了400万和220万份的销量,也是当之无愧的爆款产品。

但令人意外的是,《PEAK》的诞生并不是这两家开发商精心合作之后出现的产物,而恰恰是无心插柳之后的结果。

正如上述所提到的,《PEAK》的开发初衷一方面是为了让Aggro Crab的员工能够从大型游戏开发的倦怠期中逐渐“缓”过来,另一方面则是对找不到投资的现实被迫低头,然而两家工作室真正能合作的契机,居然因为“嫉妒”。

根据Aggro Crab 的工作室负责人 Nick Kaman 接受采访时所说,《PEAK》的开发动机其实来源于“嫉妒”。当时他们即将结束为期3年《蟹宝》的开发,这款大制作的游戏让当时所有的开发人员身心疲惫。但当他们听说隔壁Landfall在韩国仅仅用一个Game jam的周期就做出了《前方高能》这款产品,心中只有“羡慕嫉妒恨”。

虽然后来《蟹宝》也取得了成功,但《前方高能》凭借更短时间的开发周期获得更为巨大的成功,狠狠刷新了他们的世界观。以至于Aggro Crab 也向Landfall释放好感,询问“老司机能不能带带我”。

于是就在今年2月,Aggro Crab的3名员工外加Landfall的4名开发者组成特别小分队,共赴韩国的game jam。

Aggro Crab 的创意总监 Caelan Rashby-Pollock在采访时回忆道:“《PEAK》的最初想法并不是在合作后才提出的,大概在一年前,我在瑞典的一个浴缸泡澡时萌生出了这个想法。当时的概念要模糊的多,可能更接近一个开放世界生存游戏的玩法。”

事实上,关于《PEAK》核心玩法的讨论在韩国game jam开始之前就已经经历了数月的迭代,起初《PEAK》看起来也按照开放世界生存游戏的类型进行立项,但Landfall很快就提出要缩小体量。

“从那时起到2月之间,我们通过大量的在线交流完善了这个概念,Landfall的成员极力去推动要专注于一个紧凑的机制,即‘第一人称爬山’玩法。事实也证明这个想法完全正确,我们最终大幅缩小了预想中的山峰规模,并将更多的精力放在玩家在登山途中更为有趣的合作方式(或互相捣乱)上”。

而另一方面,双方也十分默契的避开了另外一个天坑,即极为克制的进行创意开发,他们在韩国做出了什么就发布什么。

Nick Kaman 解释道:“到月底的时候,《PEAK》的核心玩法就基本完成,剩下的就是进行玩家测试,添加进程元素,再偷偷加入一些彩蛋。为了避免过多的创意导致延期发布,我们特意提前设置了一个发售时间。”

而正是这样高效敏捷的开发将《PEAK》的预算压到了极致,根据Nick Kaman 估算,除了几个月的薪水外,大部分是在韩国四周活动的住宿、机票和吃饭花销,这也让《PEAK》最终的开发成本没超过20万美元。

当时,他们认为如果运气足够好,《PEAK》最终能达到《前方高能》一半的销量,但谁也没有想到的是,仅仅发售后的几个小时他们就收回了开发成本,不到三周时间,《PEAK》就已经远超《前方高能》。

Nick Kaman将其归结为超低的售价以及病毒式的传播,“我们谁也没有预想到有如此疯狂的反响,我认为首发的大幅折扣(38%)以及病毒式的网络传播有助于玩家来说服他们的朋友一同购买。当时我们对定价进行了详尽的讨论,最终决定以低于5美元(国区仅20元)的售价发售,这也使得《PEAK》成为一个非常诱人的冲动消费‘陷阱’。”

如今,《PEAK》的巨大成功让Aggro Crab从此前的生存危机中得以解脱出来,也重新树立了新的研发方向,即未来致力于开发内容更为清晰、周期更短的小型项目。而对于两家工作室的主创来说,他们也得到了一个清晰的教训:“短周期的敏捷开发产品更好,尤其是当你以陷入职业倦怠期时。”

结语

有意思的是,Aggro Crab在《蟹宝》成功后遭遇的融资困境,在中国市场同样屡见不鲜。

资本青睐确定性,但游戏行业的爆款往往充满偶然。《PEAK》的爆火无疑在说明一个硬道理:与其在融资的寒冬中苦苦等待,不如主动转型,拥抱“小、快、灵”的开发策略。

通过聚焦小体量的核心乐趣、极致压缩成本实现敏捷开发、并深刻理解并利用好“多人合作”与“直播效应”的传播优势,中国开发者完全有能力在有限的资源下,创造出属于自己的《PEAK》式成功——不仅为了摆脱现有的生存困境,更是为了未来的发展积蓄力量。

这条路,或许可能成为当下中国游戏产业“内卷”与“寒冬”并存之际,最值得探索的务实突围方向。

采访资料:

https://www.gamedeveloper.com/production/how-co-op-climbing-hit-peak-achieved-2-million-sales-for-less-than-200-000-

https://www.pcgamer.com/games/sim/peak-developers-react-to-selling-1m-copies-after-suffering-a-lot-of-burnout-from-making-bigger-games-the-realization-that-smaller-projects-like-this-can-work-has-set-our-studio-in-a-new-direction/

https://www.pcgamer.com/games/sim/peak-devs-say-the-hit-comedy-climber-was-pitched-in-a-swedish-hot-tub-and-developed-in-a-frantic-4-week-korean-game-jam-we-brought-our-computers-to-an-airbnb-in-hongdae-and-locked-tf-in-for-a-month/