原创 骂游戏成了一门“好生意”,博主拿捏了家长的软肋

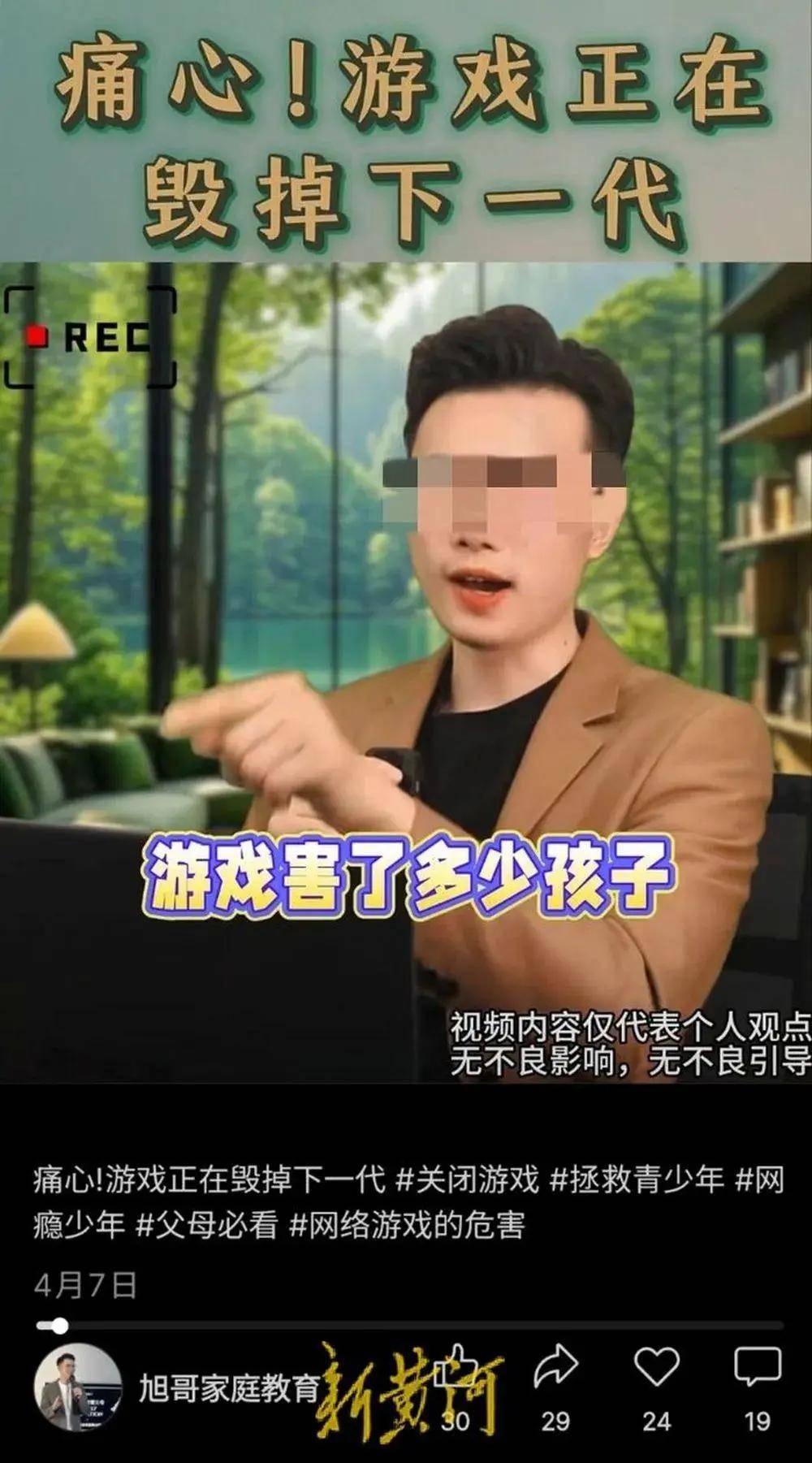

“游戏害了多少孩子你知道吗?”“国外发明游戏让中国孩子去玩,消磨中国孩子的意志”“暑假是习惯改变的黄金时期,再不救孩子就晚了”……据媒体报道,近日,随着暑假的到来,不少短视频平台开始频繁推送这类视频:这些博主自称“老师”,用最激烈的言辞、痛心疾首地抨击游戏是“精神鸦片”,声称玩游戏“毁了中国一代孩子”,号召家长一起来抵制游戏。

之后,博主会推荐家长来听免费的视频课程。家长进入免费课程后,“老师”开始频繁给家长制造焦虑情绪,从而推荐起收费的家庭教育辅导课或者戒网瘾训练营等,费用从数千元到数万元不等。他们提出的口号往往令家长们心甘情愿掏钱包:“给我X个月,还您一个好孩子!”

“游戏害了多少孩子你知道吗?”“再不救孩子就晚了!”暑假一到,短视频平台上便涌现出一批“教育导师”,他们声嘶力竭地控诉游戏是“精神鸦片”,声称沉迷游戏的孩子“废了”“病入膏肓”,甚至将游戏与“民族危机”挂钩。然而,这些看似忧国忧民的“反游戏斗士”,背后却是一条精心设计的产业链:先制造恐慌,再收割焦虑,最终让家长心甘情愿地掏钱购买天价“戒网瘾课程”。

这场“骂游戏”的生意,本质上是一场针对家长心理弱点的精准营销。它利用的是中国父母对子女教育的焦虑、对新兴事物的恐惧,以及对“速效解决方案”的渴求。当家长们被“再不救孩子就晚了”的紧迫感裹挟,便容易掉入这场精心设计的商业陷阱。

这些“反游戏”博主,用极端化的语言将游戏妖魔化,如“游戏是西方削弱中国青少年的阴谋”“玩游戏的孩子注定没出息”等,迅速吸引大量家长的关注。随后,他们推出“免费家庭教育讲座”,在直播中进一步放大焦虑,甚至将正常青春期现象与抑郁症、自杀等极端案例挂钩,让家长产生“再不干预就完了”的紧迫感。最后,他们推出动辄数千元甚至数万元的“戒网瘾特训营”“精英圈课程”,承诺“X个月还你一个好孩子”,让家长在恐慌中冲动消费。

然而,这些课程往往缺乏实际效果。许多机构连正规教育资质都没有,所谓的“家庭教育指导师”“沙盘游戏治疗师”等头衔,在国家职业分类中根本不存在。更讽刺的是,一些机构甚至将目标瞄准了29岁的“网瘾成年人”,推销完全不适用的青少年课程,只为赚取高额学费。

为什么这种明显带有欺骗性质的商业模式能大行其道?因为它精准击中了中国家长的心理弱点,当孩子沉迷游戏、成绩下滑时,家长往往感到无力,而“反游戏导师”提供的“绝对解决方案”恰好迎合了这种心理需求。愧疚感与补偿心理:许多家长因工作繁忙疏于陪伴,内心充满愧疚,而“花钱买课程”成了他们弥补愧疚感的方式。

游戏或许会影响孩子的注意力,但真正“毁掉”孩子的,是家长被焦虑支配后的非理性决策。当“骂游戏”成为一门生意,受害的不仅是家长的钱包,更是孩子的心理健康。

与其被“反游戏”营销牵着走,不如冷静思考:孩子沉迷游戏的真正原因是什么?是逃避现实压力?是缺乏社交?还是家庭沟通的缺失? 只有找到根源,才能对症下药,而非被“骂游戏”的生意人割了韭菜。