「想赚钱」的世界之外,最后只赚到了梗

多少真心话,夹在玩笑中。

这几天,一张“想赚钱”的梗图几乎全网刷屏。

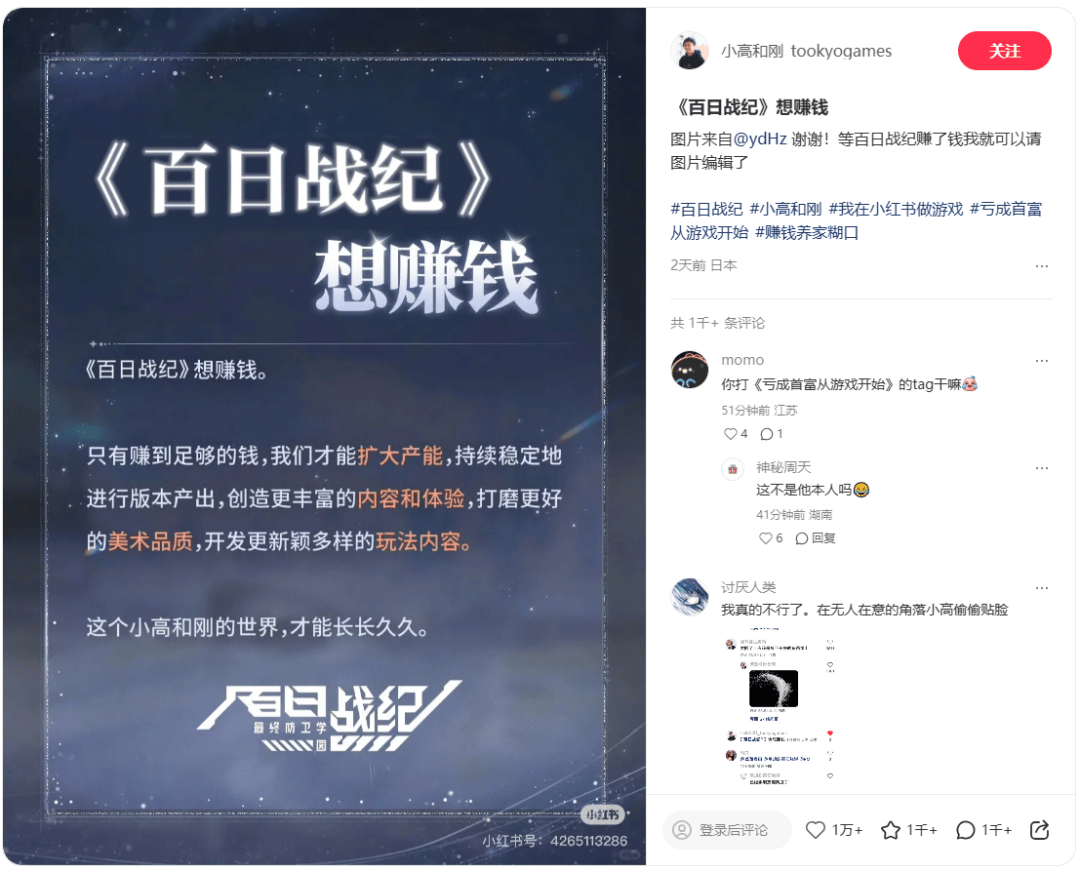

比如一直在中文互联网高强度冲浪的制作人小高和刚,放弃了一直以来“请支持《百日战纪》”的定型文,发布了一张网友制作的海报,打出“《百日战纪》也想赚钱”的大旗。

小高:等《百日战纪》赚了钱我就可以请图片编辑了

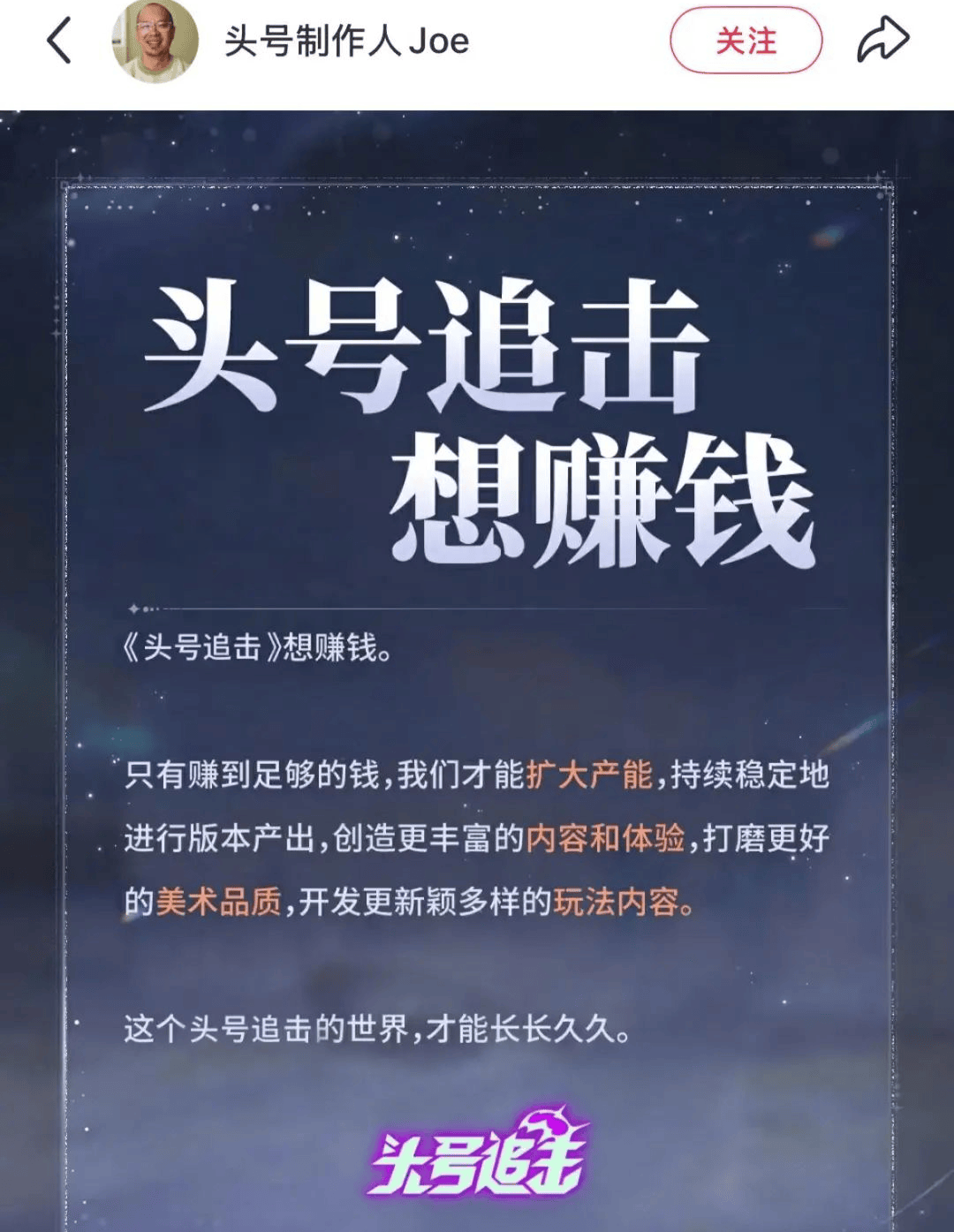

跟随小高步伐亲自带货的,还有《头号追击》制作人Joe Tung(前LOL执行副总裁),一边感慨“原来在中国还能这么玩”,一边不忘打上个“入乡随俗”的tag。

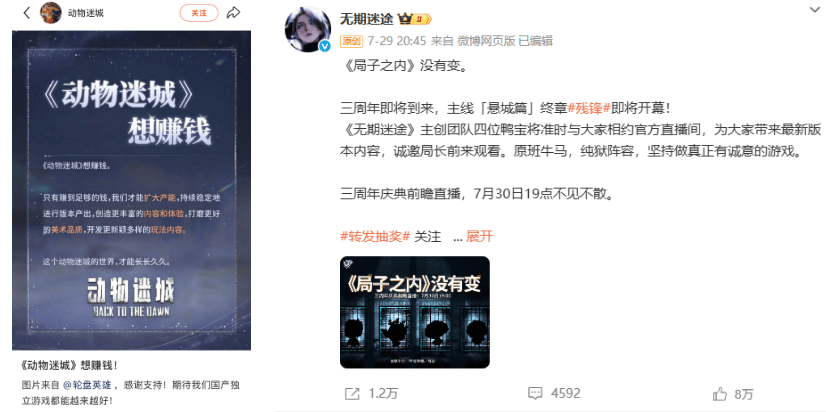

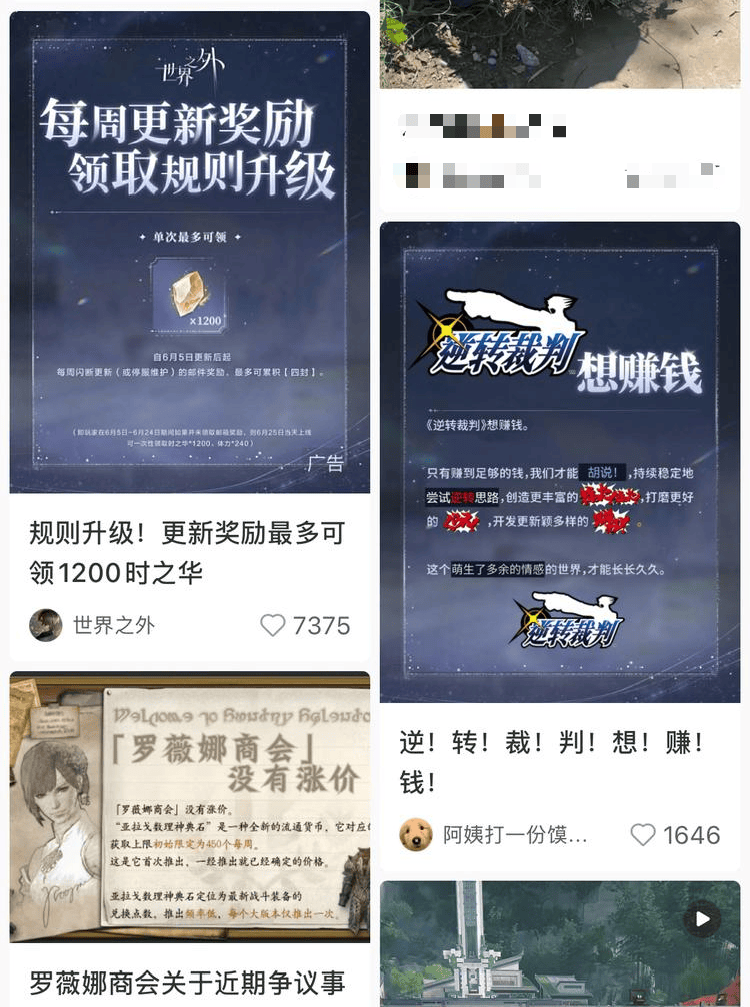

其它游戏官方也相继下场,趁热做做宣传。

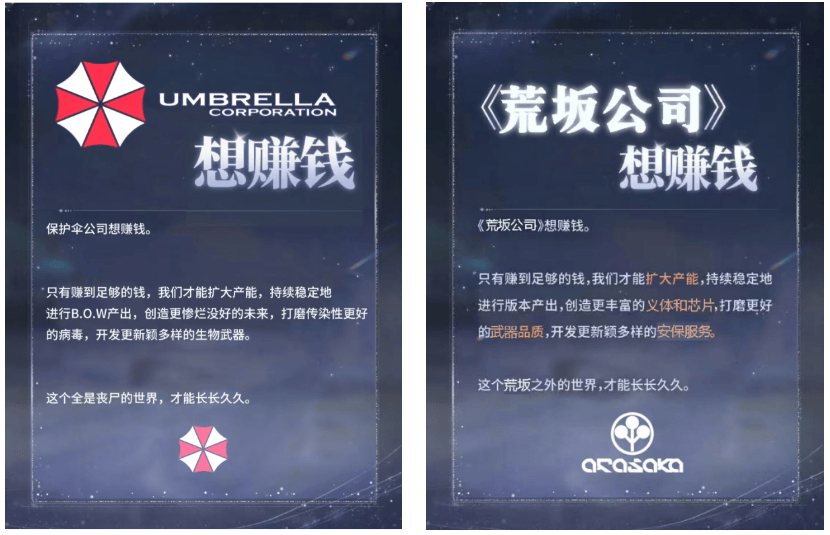

有了参考文献和优秀论文的示范,网上渐渐涌现了一大批真假莫辨的海报和截图。

以上FF14的公告为网友P图

以至于这几天,“想赚钱”的主语,已经不局限于真实存在的游戏或公司了。

梗图越做越精致,越做越有风格,唯一不变的是,“想赚钱”这三个字,一定是最大最显眼的。

图中的梗图便结合了《明日方舟》最新一期肉鸽里模拟恐怖的视觉风格

而在我的小红书主页推荐里,一屏四条内容里,两条都在玩这个最新的梗,还有一条是乙游《世界之外》的广告——「想赚钱」真正的始作俑者。

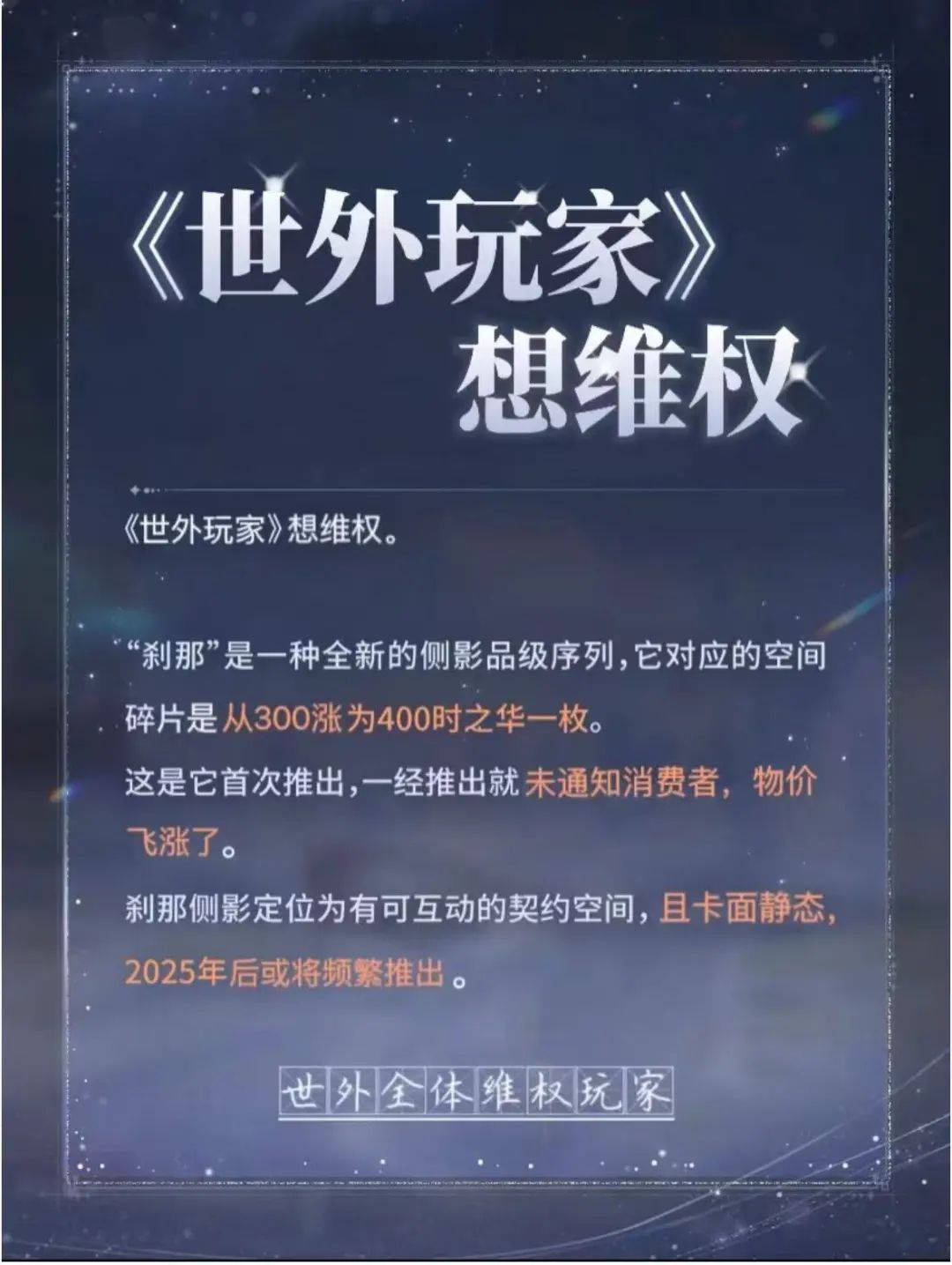

这个梗的诞生,概括来说,是因为《世界之外》卡池机制更改等问题上引发玩家不满,游戏官号对此在各个平台连发三条回应,每条都配上了标志性的大字海报,直白到让人想不到,这是参考文献本尊。

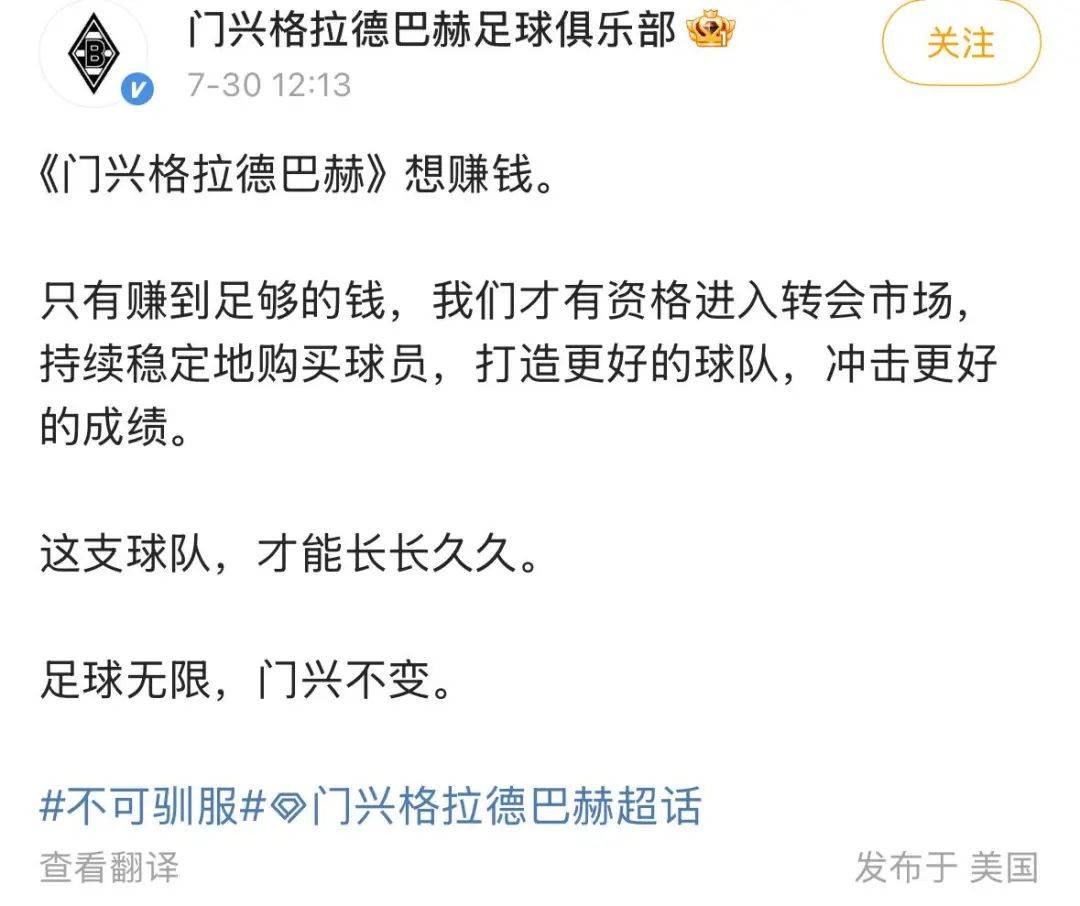

到现在,梗具体的发展轨迹已经难以追溯。唯一能确定的是,这个梗已经做到了全面走出游戏圈,应届生用来自嘲赚不到钱,各路快消品牌都借来营销,就连德甲老牌俱乐部都加入了官方玩梗行列。

非要说这个梗为什么会有如此传播度,大概是没有人不想赚钱,但也没有人(或者品牌方)会这么朴素、直白、正式且不加遮掩地宣布自己想赚钱。

与此同时,《世界之外》玩家在想的是另外一件事:

抽象运营,之前可能是玩家喜闻乐见的“活人感”,现在,却让《世界之外》玩家在全网“想赚钱”的乐子中,被活活气笑了。

这种透着一些发癫感的活人味,其实在最初是《世界之外》上线时的立足点。

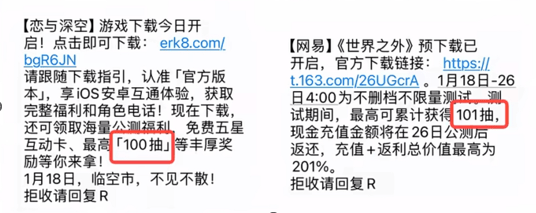

去年,当《恋与深空》定档在1月18日正式公测,包括“四大国乙“在内的多款女性向游戏,都选择在同一天上线大型活动。一时间,社交平台热搜榜上各大女性向游戏你方唱罢我登场,玩家也把“0118决战国乙之巅”的话题刷上了热搜。

《世界之外》就在此时高调宣布,将于1月18日开启不删档公测,并在一周后正式上线。

在众多竞争对手面前,《世界之外》本来是最不起眼的那个。两年前,游戏首曝PV后销声匿迹,在玩家中一度流传着“被砍”的传闻。参战“118”,距离游戏高调宣布复活也才过去了9个月,期间只经历了几轮极小规模的测试,也没有什么大规模的宣发和曝光。

然而上线首周,《世界之外》就流水破亿,并在后续一路走高,并且还真的跻身了“国乙之巅”前列——而这和“癫”字离不开关系。

在不少乙游玩家的印象里,这场“巅峰之战”到最后会变成“癫疯之战”,正是《世界之外》起的头。

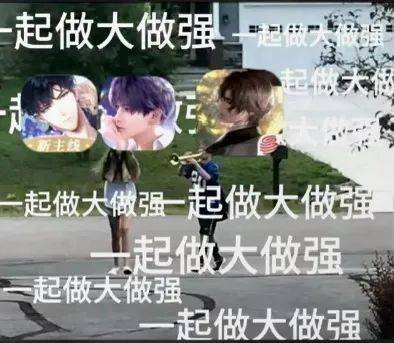

当时,《世界之外》的官方微博跑到了各大国乙的宣传微博底下,留下了一句“一起做大做强!”的评论。这句莫名其妙的口号,在最开始就透露出病毒式传播的潜质,一跃成为成为乙游玩家津津乐道的梗。

玩家当时制作的梗图

随后,各大友商品牌官博也开始“癫”了,拉来了各路人马一起刷屏“做大做强”。

同时进行的,还有一波“高端商战”:《世界之外》的抽奖、送福利的数量,统统在友商的基础上“+1”。

《世界之外》的名号,就这么随着各种发癫梗图迅速传播开来,实现了一波低成本的宣发,更重要的是,当时的这种“硬蹭”,也可以看作是“想赚钱”的表现,但在当时,几乎没有玩家觉得这不够体面。

相反,一个传播更广的说法是:“做大做强不是黑历史,是世外官方和开服玩家的来时路。”

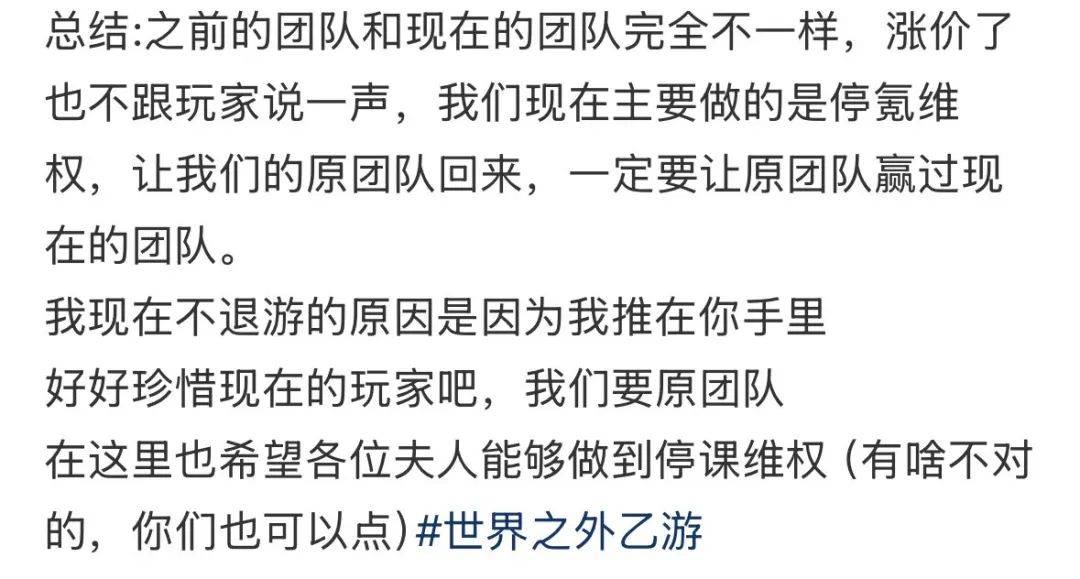

而最近这次矛盾的起点,直白来说确实就是钱:《世界之外》的新卡池时增加了更高的品级,单抽价格上调了三成多,并且未提前公告。也因此,尽管并没有切实证据,但世外玩家社区中却开始盛传“游戏团队换人”的消息。

皮下换人的传闻之所以会大肆发酵,是因为从最开始,玩家心中对《世界之外》是有一层人设滤镜在的。

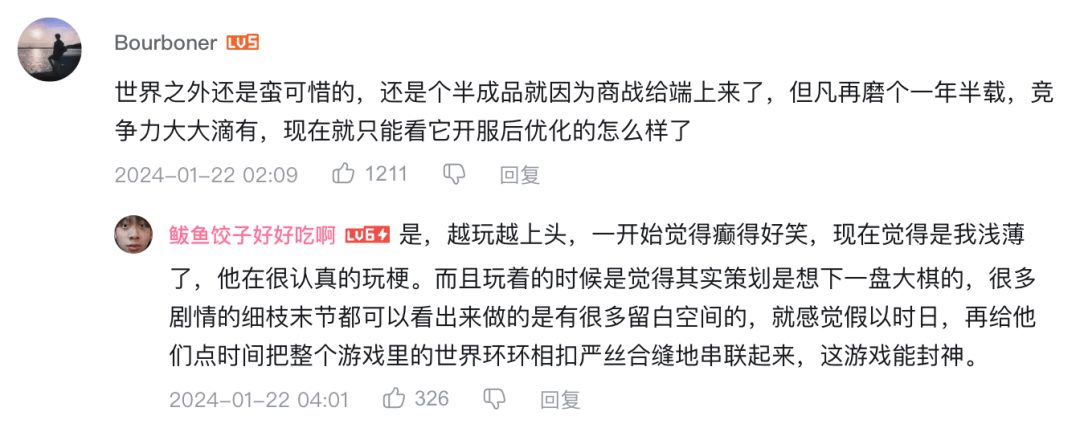

在去年的“118大战”结束没多久后,就有玩家为《世界之外》制作了“大型纪录片”,称其为“国乙第一癫游”。评论区里,除开新近留下的考古打卡和风光大葬,会发现出事之前,大部分玩家留下的评论,都表达了怜惜和鼓励之情。

这种心态并非个例,在《世界之外》的玩家间,“做大做强”与游戏疑似“被砍”的前史编织在了一起,让项目组从那时起就立下了一个“一无所有、靠自己争取、不怕丢人”的真诚人设,让玩家更有联结感,也更为宽容。

诸如“AI作画”“疑似抄袭”“半成品”等等的争议,会被解读成“没赚钱,请不起画师”,一半是乐子,另一半则将关注更多放在了游戏的“未来可期”上,甚至会在过程中产生一种“养成感”。

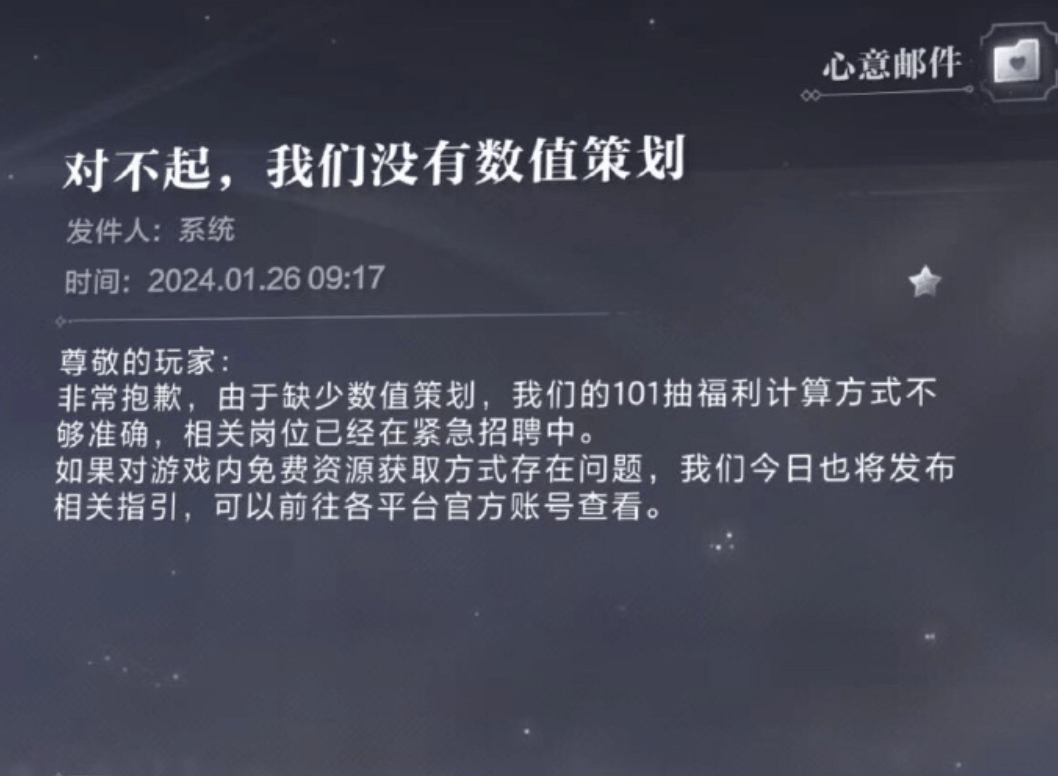

上线初期,对于福利计算不够准确的争议,《世界之外》以抽象回应

从《世界之外》重点回应“没有变”来看,这种“发癫活人感”带来的联结感,或许也正是项目组所看重的。至少将近两年的时间里,这种人设在后续运营中一直没有变过:项目组素来会坦诚自己“没资源”,坐实了玩家乐见的“宗门弃子”剧本。

游戏上线一周年时,有玩家整理出了《世界之外》官方的种种“活人感”瞬间

就在不久前,《世界之外》的高调“避雷BW”还引发了一波关注。

起因是在BW的第一天,由于排队规划的问题,《世界之外》连发了数条微博,将矛盾直指向主办方,在宣布后续不再参加BW展之后,还不忘以项目组名义为玩家献上了一段深情文字。

公开攻击活动主办,这从公关角度来看有点“癫”。但这一系列操作,也吻合《世界之外》一直以来的“发癫活人感”运营,除了能靠抽象赢得传播度,也意在拉近与玩家的距离感,充分营造出了一种“项目组和玩家站在一起”的氛围。

或许这也是为什么在回应玩家质疑时,《世界之外》解释完主要矛盾,要把重点放在了“(团队)没有变”上。

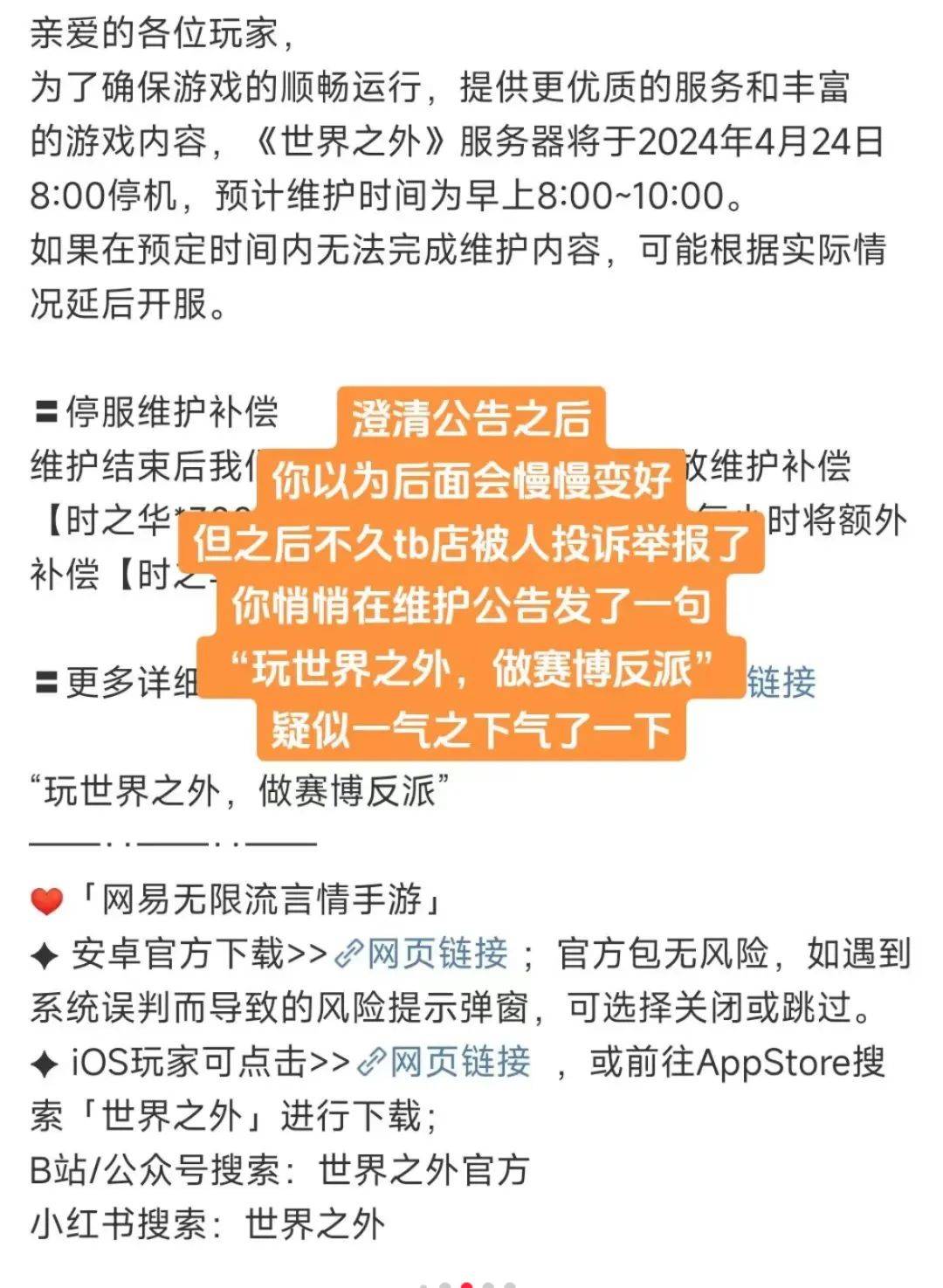

从这个角度来看,其实也就很好理解为什么这次的运营方针,一如既往地走了过往的发癫路线,却极大地引爆了自家玩家的集体抗议。

从上线之初的“一穷二白只能硬蹭宣发”,《世界之外》已经成长为了流水位居国产女性向游戏前列的产品,这是玩家有目共睹的——之前甚至会为之感到自豪的。

而在争议高峰期继续端出“想赚钱”体海报,本意或许是延续品牌语言,但—— 发癫梗追求的是扩散,危机公关的核心却是止损。

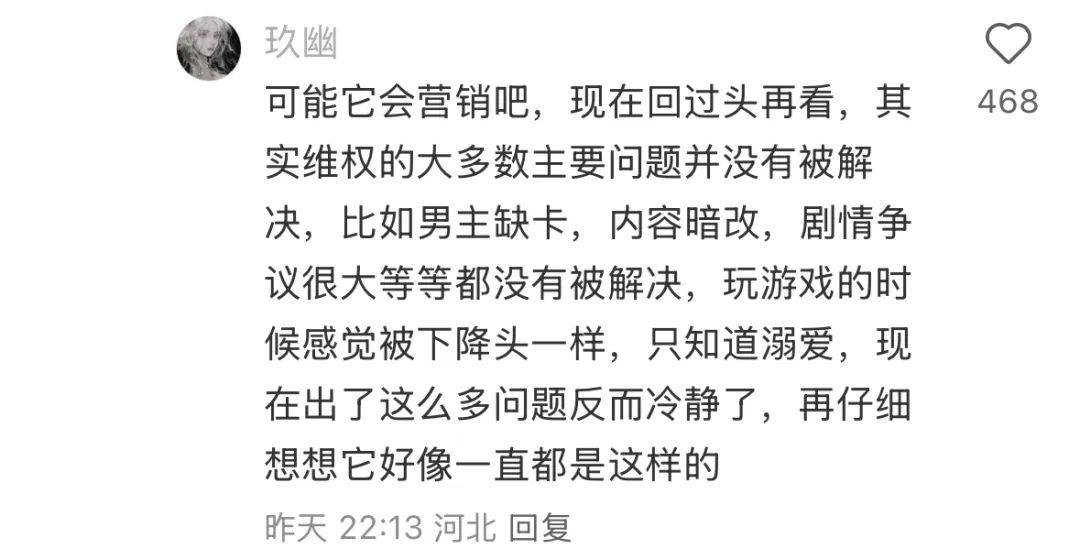

之后的所谓坦诚,反而显得更加无力。到这个节点上,就连之前那些被看作是正面的“发癫”,在玩家回看的时候,也变成了真的癫。

在部分玩家眼里,《世界之外》项目组甚至被人格化为了“陈世美”——对于背叛最初信任、支持这个“半成品游戏”做大做强的老玩家始乱终弃,“忘如本”。

这大抵称得上一种因爱生恨了。

《世界之外》的癫,可以算是“家传”。其实最近,有越来越多的厂商都开始走抽象运营的路线了,并且形式不限于公告内容玩梗、发疯,有时游戏官号也会去玩家的二创内容下与之互动。

这很好理解,抽象和梗在短视频时代有着更高的传播度,而发疯更贴合当下普遍的一种精神状态,也能博得更高的好感度。官方账号“人格化”的运营方式则来由更久,可以一路追溯到十多年前微博营销盛行的年代。

但就像前面说的,危机公关的核心却是止损。当公关真的试图用发疯人设来稀释怒火的时候,本身就酿成了更大的危机。

对于最近引发的种种争议,《世界之外》各平台的官号在今天一早又发出了一篇《重要声明》,意在就运营失误认错道歉,并强调对内容的看重。

但这份声明又引发了玩家巨大的不满,因为《世界之外》在其中将四位男主角称为“四位老板”,并在评论里解释说,这是内部对“四位先生”的称呼。

此时对内部代号的披露,着实让人有点迷惑。这或许还是带着以往的一些“近距离”的习惯,但不得不说,显得有点没边界感了。

毕竟对与玩家来说,项目组的内部故事和经历,只是一个添头,一个契机,而不是选择一款游戏的核心原因。毕竟,大家是来花钱玩乙游的,不是来玩“恋与项目组”的。过度刷存在感,玩家自然会质疑:到底是我在追角色,还是被运营追着当素材?

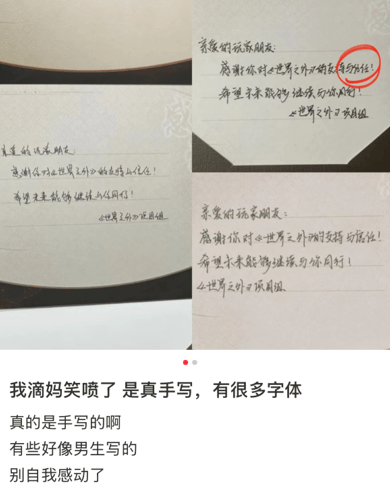

在最近给万氪玩家发出的VIP礼盒中,《世界之外》附上了一封手写信——好消息,从不同多样化的字体中,可以看出信确实是手写的,而不是打印手写体;坏消息,这封信不是以乙游男主名义写给玩家的,而是来自项目组。

从工期来看,礼盒策划的时间,大概可以推测在“想赚钱”的风波之前,项目组辛劳动笔手写的员工们自然是无辜的。但不巧,玩家纷纷收到货的时间点,恰好卡在了争议最盛的几天,于是,千奇百怪的手写字体,又变成了风波过后的余波之一。

说白了,可能世界上也很少有品牌方能真的分清“发疯”“癫感”和“轻浮”“疏离”的界限——处在弱势时,它能快速打出差异化;处在强势时,它却放大了创作者和消费者的身份差异。 热度归热度,但最后却往往起不到真正的品牌效应。

那最后留下的,或许也就只剩下一条互联网梗百科了。