中国游戏口述史系列01—— 《铁甲风暴》往事,制作人汤仲宁先生访谈

背景信息

本文原载于微信公众号“游戏收藏与研究”。

原文标题,原作者“路行己”,经原作者及受访人授权,由 indienova 转载发布。

- 受访:汤仲宁

- 访谈:路行己

汤仲宁先生(下文简称汤老师),1996 年 3 月以大学实习生的身份加入目标软件并以 3D 美术的身份加入到《铁甲风暴》的项目开发中,之后在开发过程中逐渐升任主策最后成为制作人。

路行己,玩家、游戏收藏家、设计师、作者。现担任北京收藏家协会游戏研究分会负责人、中国传媒大学动画与数字艺术学院客座讲师(《游戏用户体验》课程),著有《体验传递:游戏用户体验分析与设计》。目前致力于结合实物藏品与实地访谈,立体还原 90 年代中国游戏产业开端的历史。

访谈背景:2024 年 11 月 26 日晚间,我(路行己)与汤老师围绕《铁甲风暴》进行了 1 小时的交流。为了确保内容连贯,本文经过重新梳理。

图 1:《铁甲风暴》大盒版、回顾版及资料片

北京收藏家协会游戏研究分会:路行己,实物藏品

近况

路:汤老师您能否简单介绍一下近况?

汤老师:我来加拿大已经十年了,一直都是在做游戏,期间也经历过几家不同的公司,现在在一家英国公司。它并不是一个纯粹的游戏公司,而是一个 IP 发行公司,游戏业务是其中的一块。我们的业务是通过开发各种不同的 IP,然后去把它商业化,产品化,包括动漫、影视、玩具、服装,游戏当然也是其中很大的一块。目前我们主要是在做一些基于区块链的跨平台游戏,并根据不同 IP 的特点选择不同的游戏类型。

目标软件

路:因为有幸遇到您,所以就想跟您聊聊《铁甲风暴》相关的内容。我记得目标软件,以前好像是做海外软件服务相关的公司,那么是怎么想起来要进入游戏行业的呢?

汤老师:因为目标的老板其实是个英国人,常年住在香港。他最早是带了三个跟他在香港和美国工作过的程序员,回到北京去成立了一家公司(目标软件),然后这三位程序员之一就是后来目标的总经理张淳。这三位元老程序员当时被我们戏称为目标三巨头(笑)。

其实我加入的时候已经是目标的第二年了,目标软件是 95 年成立的,我是 96 年加入。当时我加入的时候已经是分成了三个工作室。只有张淳带的这个工作室是做游戏的。我们工作室早期也是针对海外市场的,比如说超任(SFC)的一些游戏,但是不会主要针对 PC 市场。老板在海外有一些人脉,会接一些定制的单子。所以《铁甲风暴》是第一个 PC 上的游戏。

路:那也就是说咱们是通过做 SFC 上的定制游戏积累的开发技术?

汤老师:对,可以这么说,后来公司在北京招了一些最早的团队成员。程序这边除了张淳这些之前跟老板参与过海外项目的人外,其他人可能都没有真正的游戏开发经验,都是在摸索。当时国内的游戏团队基本上都是这样,美术成员很多在北京麦斯特工作过,主要开发过格斗游戏。

《铁甲风暴》立项

路:咱们当时是出于什么目的开始立项《铁甲风暴》的呢?

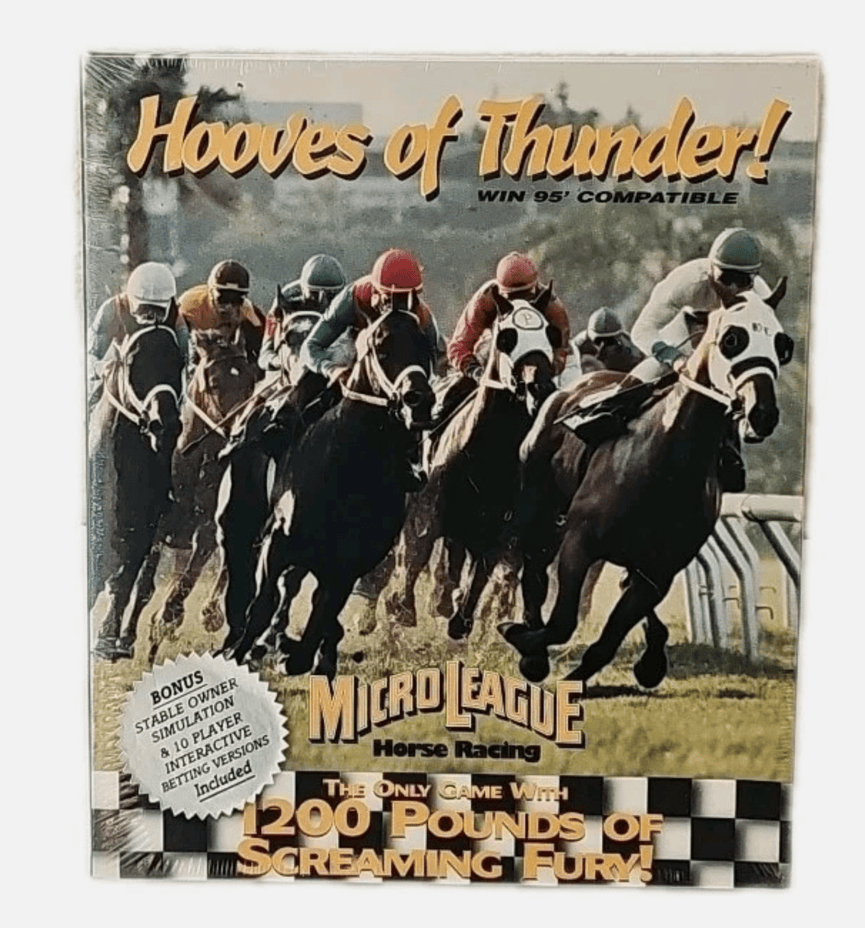

汤老师:我记得在《铁甲风暴》之前,我们做了两个 SFC 游戏,一个叫做《雷霆之蹄》(Hooves of thunder),另外一个是《热血冰球》(Bloody Hockey)。当时公司通过游戏、儿童教育软件和艺术软件的外包也积累了一些经验和资金并且认为国内的游戏市场正在逐渐成长起来,包括从盗版游戏上已经能看到比较大的市场规模。同时看到很多人都开始玩 PC 游戏,包括像我自己也从 80 年代末就开始玩。所以当时我们判断 PC 游戏有很大的市场前景。当然并不是说我们对这个产品在国内市场的销量就一定有多大的信心,但是至少我们能看到这是一个很大的成长空间,所以我们就想针对国内的 PC 市场制作游戏了。

图 2:《雷霆之蹄》/图片:网络

然后我们之所以想做机甲类的 RTS 游戏,是因为团队主要成员(包括我自己)都非常喜欢高达机甲题材和 RTS 游戏。我在 90 年代上高中的时候还在一个彩显的 286 电脑上玩了《沙丘 2》,应该可以算是 RTS 的鼻祖吧!后来我大学时有朋友从深圳带了两张盗版的《命令与征服》光盘。我每天都会去占机房里配置最高那台有彩显和光驱的 486 电脑。当时在学校的机房里头玩的时候所有的人都过来围观。所以那时对 RTS 游戏非常感兴趣,也挺痴迷的。

图 3:《沙丘 2》美版和《命令与征服》大陆版

北京收藏家协会游戏研究分会:路行己,实物藏品

后来玩到 SFC 上的《前线任务》,这个其实对铁甲风暴的设计是有着根本影响的。就是这种机甲的拼装组合,包括身体部件提供动力,可以换装的武器和移动部件等核心思路,都是源于《前线任务》。

路:那当时有没有其他立项方案,然后大家比对一下?因为《沙丘 2》和《命令与征服》(CNC)也更偏向一个硬核军事题材。他们其实更多是载具和现代战争。

汤老师:对。其实这块倒没有太多的犹豫,因为包括当时目标的主美黄挺,我们都是非常喜欢机甲的,包括高达、超级机器人大战,都是我们几乎每天都会聊的东西。所以,在确定这个题材的过程中基本上没有异议。

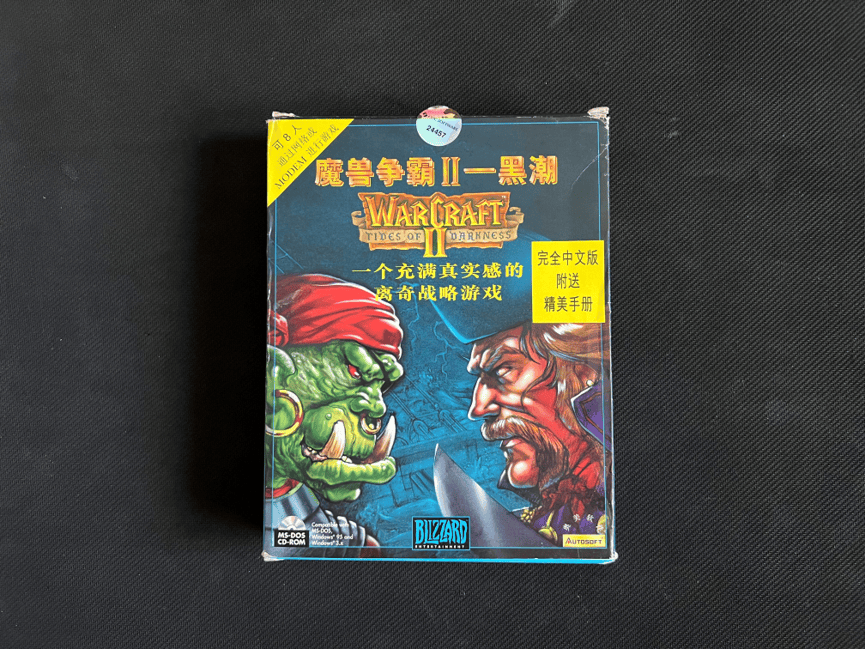

另外在确定游戏类型方面,因为当时包括《魔兽争霸 1》、《命令与征服》在国际市场的成绩非常好,所以我们就确定做 RTS 类型的游戏。

团队规模及氛围

路:当时咱们团队的规模,能不能大概介绍一下?

汤老师:团队规模的话,应该一共有 5 位程序员,然后 3D 美术有 5 人,2D 美术有 3 人,一共 13 人。

路:您当时是怎么成为制作人的呢?

汤老师:我也是以 3D 美术的身份加入的目标工作室。其实我大学是国际贸易专业,也是有朋友介绍,并且因为自己从小就喜欢游戏,所以当时毕业的时候放弃了大学包分配的工作,选择了目标软件。进入公司后,因为我自己爱好画画所以最理想的切入角度就是先从 3D 美术做起,包括一开始做《热血冰球》和《雷霆之蹄》我都参与了。制作《铁甲风暴》时,一开始我跟着同事从画原画开始,然后去学 3D Studio(注:当时还没有 3D MAX)。后来又是这个项目的策划,再后来又同时兼任了制作人(Producer)。这里必须特别说一下我们的主美黄挺非常强。他做的机甲原画,我至今都非常欣赏。如果我还想做机甲类的游戏的话,我一定会想跟他在一块合作。然后基本上这就是我们人员组成了。整个项目的策划就是我自己,但是有很多东西我会跟张淳一块讨论,因为张淳相当于我们这个傲世工作室的 leader,同时他的 title 也是执行制作人(Executive Producer)。另外所有的策划想法,也会跟同事们一块讨论更具体的方案,然后我来做实际的工作。

路:当时有没有一些令您印象深刻的趣事或回忆?

汤老师:我和主美黄挺还有另一位 3D 美术同事杨靖都住的离团结湖比较近,每天我们一起从团结湖北口坐 302 小公共上班,跟承包一辆小公共的司机和售票员都成好朋友了。他们每天拉我们到黄庄总站所有人下车后会再把我们送到清华南门。然后我和黄挺每天到办公室第一件事是先打几把格斗游戏。Neo Geo,土星,PS 都玩儿。街霸,VR 战士,铁拳,KOF95 到 98。我俩最喜欢用八神的大招互撞然后相互抵消,再继续同步互撞。最多能僵持 10 个来回,直到一个人失误。黄挺是格斗游戏狂人,我玩儿这些游戏都是跟他学的。

路:那当时是不是大家还都是因为热爱游戏,凭兴趣从事游戏开发?然后整体氛围也是非常轻松活泼的感觉?

汤老师:对,大部分应该是这样的。包括张淳自己都是对游戏有非常高热情的,还有主美黄挺,他也是非常痴迷的游戏玩家。然后我当时玩的很多主机游戏都是他带我去地安门卡姆勒屋拷贝的。

路:那就是《前线任务》也是在那儿买的?

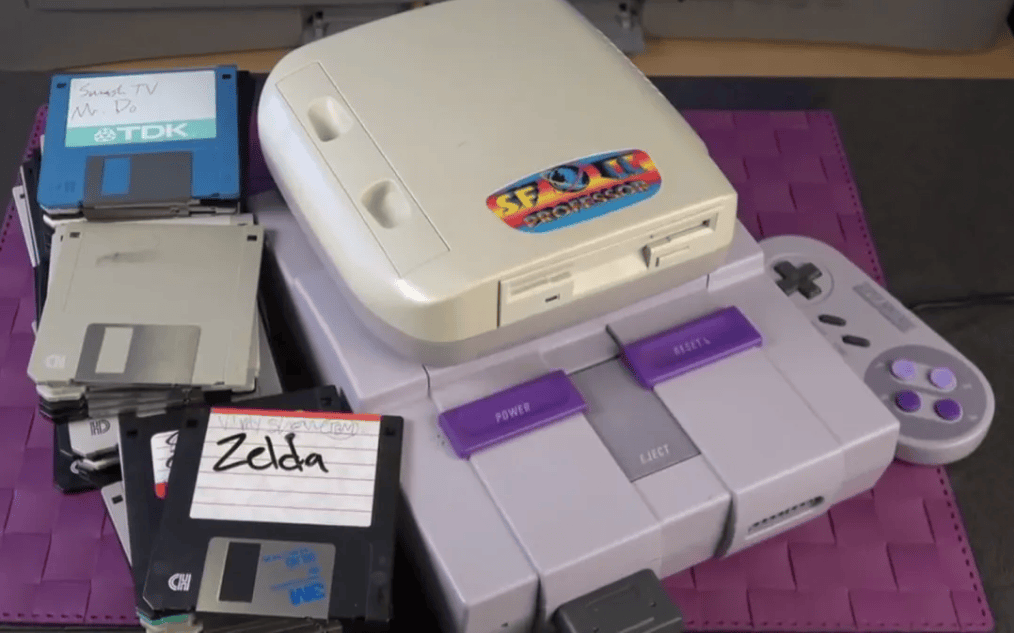

汤老师:对,是拷贝的盘,因为当时用的都是那个磁碟机。

图 4:任天堂 SFC+磁碟机/图片:网络

游戏设计

路:您上次提到《铁甲风暴》其实借鉴了好多 RTS。在整个过程中有没有一个主旨,帮助我们思考应该从哪个游戏借鉴哪些设计,然后它就能变成我们最终想要的效果?

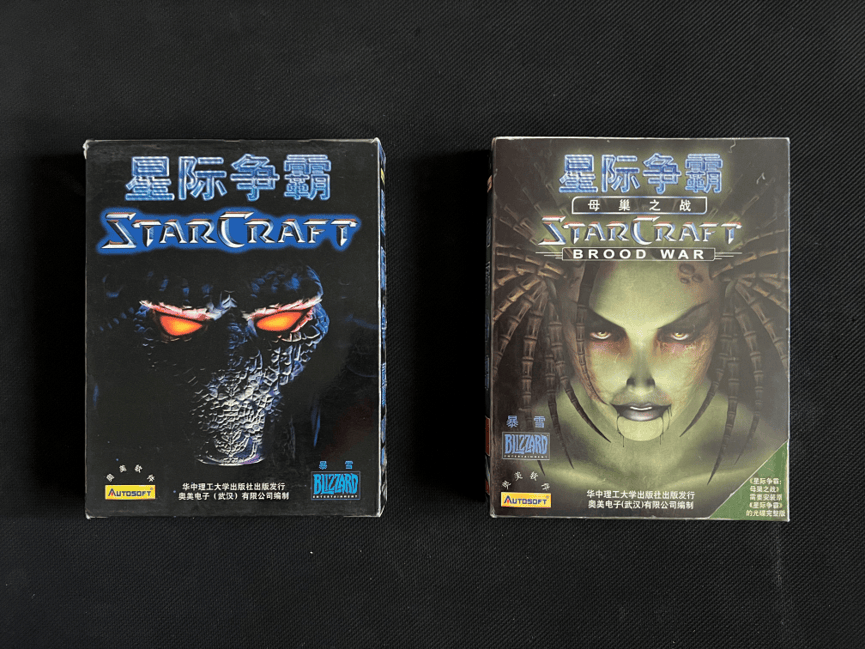

汤老师:我觉得从机甲组合这块最直接的参考是《前线任务》,但是毕竟它是一个回合制的战棋游戏。所以从技术能力这块,我们更多的可能参考是 westwood 的《沙丘 2》、《命令与征服》。还有《魔兽争霸 2》,《星际争霸》参考的不太多因为我们已经研发过半的时候它才上市。

图 5:《魔兽争霸 2》大陆首发版

北京收藏家协会游戏研究分会:路行己,实物藏品

图 6:《星际争霸》及《母巢之战》大陆首发版

北京收藏家协会游戏研究分会:路行己,实物藏品

还有《黑暗王朝》、《KKND》都有参考。包括战场迷雾(War fog)的设定,然后就是战场的渲染方式,包括地图编辑器。这些我们都会去思考,因为当时也没有逆向工程的流程和工具,所以我们只能去揣摩他们是怎么实现的某些功能。

(注:这里汤老师特意提到了《铁甲风暴》是有战场迷雾的,因为当时很多类 cnc 的欧美 RTS 游戏都是没有这个设定的,导致游戏的耐玩性下降很多。这里足以看出当时《铁甲风暴》的开发团队对游戏有着超出一些欧美厂商的认知。)

图 7:《黑暗王朝》、《KKND》大陆首发版

北京收藏家协会游戏研究分会:路行己,实物藏品

路:那我可不可以理解为,项目设计之初团队首先选定了做 RTS 类型游戏,然后因为大家都非常喜欢机甲,所以选择了机甲题材,接着就发现《前线任务》中换机甲部件的设计,非常适合 RTS 游戏,并且有一定的创新性,于是团队将机甲风格选定为《前线任务》中的美式机甲。这就是《铁甲风暴》的核心设计思路。

汤老师:对对对!没错。另外我们当时还比较关注即时战略游戏的势力多元化和各自的特色。所以我们参考了《沙丘 2》和《星际争霸》这些拥有三方战斗势力的游戏,而不是《CNC》这种只有两个势力的 RTS。

另外我们也会比较强调视觉效果,我们的 3D 团队还是挺强的,就是 3 转 2(注 1)的这个视觉表现上我们下了很多心思,对美术素材进行过非常细致的打磨。

注 1:3 转 2 是先进行 3D 建模再处理成 2D 贴图的美术素材实现方式,目的是在设备运算处理能力有限的情况下实现近似 3D 游戏的真实效果,大多用在偏写实的美术风格或斜 45 度俯视角游戏中。

最后是游戏的成熟可玩性也是我们比较关注的核心内容,因为我们当时不想让这个游戏,只是打通一遍单机流程就结束。所以多人对战这块也是我们希望玩家能够去反复玩的重要内容。

再有就是平衡性的考虑,这个也是 RTS 游戏比较重要的一个点。如果某个势力过于强的话,那可能玩起来就没什么意思,因为玩家不会去玩其他势力。

路:唉,我记得当时有一篇文章,特别说了《铁甲风暴》这个平衡性。这篇文章讲了好多 RTS 游戏是怎么实现平衡性的,印象最深刻的是它提到《铁甲风暴》时,介绍这个游戏的平衡做的最精妙,因为是自己组装机甲,所以平衡性交给了玩家。

汤老师:是,但是还是会有一些平衡性需要由我们来定义,比如说零部件的性能和价格的关系。

路:对,因为零部件的性价比才是平衡的根本,它根本上是我每花一块钱对应到多少血量,多少伤害。

汤老师:对对对,当时我们还没有那么系统的一个方法去设计,当时也没有什么 excel 表可以让你去做这种数学模拟,所以很多都是在纸上去做的。

路:那当时有没有一个大致的思考模型?

汤老师:那肯定是有的,我记得当时在我的本子上就自己设计了很多公式。比如说装备的性价比转换公式,它能将装备的价格最终还原到 DPS(每秒伤害)、移动速度、装甲值。然后我们会给这些不同的属性因素赋予各自的权重值,最终把它们整合成一个可以量化的统一数值,从而算出每一个机甲的战斗力。这期间,我会去尝试各种随机的机甲零件组合,然后去看它们的战力强度,再除以它们的建造花费。看看这些单位组合是否都处在一个比较均衡的范围内。这样就能确保不管玩家的机甲组合随机到什么样的程度。机甲的战力都能在一个可控的范围内。

路:那其实已经是非常成熟的通过数学建模做平衡性的思路了。

汤老师:对,是有这种想法,但是演算效率不如现在高,因为当时没有 excel 表,不像现在随便随机出一套组合,你就能直观的看到结果,这些都需要手算。

血狮事件对项目的影响

——背景:《铁甲风暴》在 1996 年开始立项制作,次年爆发了“血狮事件”,具体参见《血狮》从“国游之耻”,到“收藏明珠”。

路:“血狮事件”对我们有什么影响吗?

汤老师:其实也是有利有弊吧,因为看到他的产品出来之后,我们其实反而会更有信心一点,因为毕竟我们对自己产品的品质或者说最直观一点就是视觉表现吧,还是感觉优势会更大一些。但是不好的一点是国内玩家可能会对国产游戏产生一定的怀疑。包括一些报道导向,这个可能是不利的因素。但是我觉得还是有利有弊,毕竟我们还是对自己的产品有很大的信心。

路:是的,而且从最终结果来看,《铁甲风暴》确实是让大家对国产游戏重拾了信心,这是毋庸置疑的。

汤老师:虽然《血狮》被称作是个失败的产品,但是我觉得吴刚作为最早进入国产游戏行业的这批人,也算领军人吧,他的贡献还是不容置疑的。其实我在离开目标之后也去过尚洋,跟吴刚共事过一段时间,我跟吴刚也是很多年的朋友。虽然《血狮》失败了,但是我觉得至少他敢于去尝试这个,这点还是值得鼓励。

路:其实我是这么觉得,“血狮事件”的根本原因是极其成功的市场营销与产品品质的巨大落差造成的。根本是因为它有一个非常成功的市场营销,这个对于我们从事游戏行业的人来说,是能够看到这个的。就是如果它的市场营销做的一般的话,其实是不会产生这种影响的。因此可以看出吴刚老板非常擅长做营销这一块,他在这方面绝对是一个人才。就是他只花了 18 万做的市场宣传,可能是现在花 1800 万都达不到的效果。

汤老师:对,没错。

技术困难

路:虽然《血狮》遇到了技术困难,但是《铁甲风暴》的技术实现效果在当时还是非常棒的,在开发过程中,我们有没有遇到过什么技术障碍?

汤老师:肯定是有的,因为我们当时的开发环境其实是介于纯 dos 和 windows 之间的,它并不是一个完全基于 windows 的游戏,所以在这种特殊的开发环境下,很多东西我们也只能靠自己摸索。包括张淳自己在内,我们有五个程序员。然后其中有三位,包括张淳,马保国,还有另外一位同学。他们三个应该是属于技术最强的,基本上都是他们带着整个项目往前走。

另外当年的电脑设备也不是特别强悍,当时我记得主流的电脑应该还是 486 或者奔腾二这种级别吧,所以主机的内存、硬盘这些都有一些局限。特别是内存,因为《铁甲风暴》虽然是 2d 游戏,但是它采用了 3 转 2 的美术效果配合上当时我们最先使用的全彩(16bit 真彩)美术素材,导致内存压力非常大,包括内存泄漏这些问题在开发中都遇到过。另外自动寻路的逻辑算法也是比较难写的,如何提升多个单位在复杂地图上的移动效率也是个技术难题。我们在测试的过程中会发现,机甲会卡在某个地方出不来。这些都是我们曾经遇到过的一些技术问题,但是在上市之前还是算比较好的解决了。

路:当时自动巡路这块有没有找过外援,比如姚震老师。记得他当时已经做完《生死之间》了。

汤老师:张淳跟姚震是很好的朋友,可能会有一些讨论,但是没有具体说会请他们来帮我们去解决一些问题。因为张淳本身就是一位技术能力很强的主程,包括另外一位程序员马保国也是非常强的,所以主要还是我们自己慢慢去探索去解决。

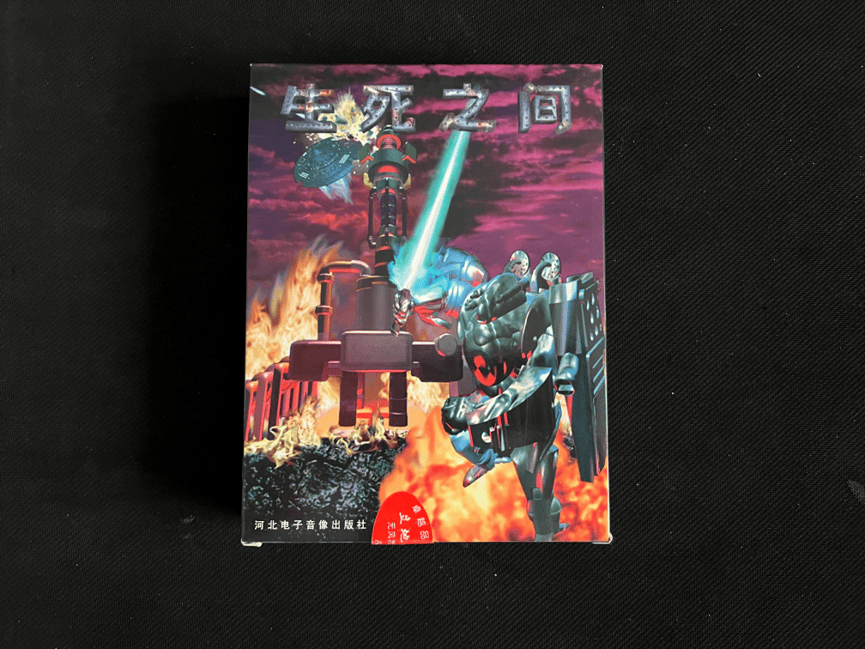

图 8:《生死之间》首发大盒版

北京收藏家协会游戏研究分会:路行己,实物藏品

游戏音乐

此部分为汤老师后来补充,以下为原文:

铁甲风暴的音乐是网名“梵天”的哥们儿一个人做的,我跟梵天就是通过这个合作认识的,然后成为了死党级的哥们儿,很多时间我都会跟他泡在一起打游戏,听他做的音乐和歌。他曾经给许巍、任贤齐、黄安等一些歌星做过编曲。90 年代末的那些最早的本土游戏开发商,包括目标、鹰翔、逆火,基本都是跟梵天合作。往后过了大概 10 年左右才出现的类似晓旭音乐之类的其他团队。铁甲风暴的那些 BGM 应该也是那个年代游戏配乐里最高水准之一了。

关于梵天老师的报道链接:

铁甲风暴的成绩

路:《铁甲风暴》在大陆大概发售了多少套大盒版?

汤老师:总量的话应该是有 30 万套,但是这里边是不是包含跟主机捆绑的 OEM 版我有点记不清了,然后大盒版具体销量我还真是记不太清,但是应该也有个 2 至 3 万套左右吧。

注:《大众软件》1999 年合订本(一)提到《铁甲风暴》当时的零售销量达到了 1.7 万套,加之后面还会有一些销售,因此非常接近汤老师的估算。

路:那其实已经很不错了,在当年的市场环境下,特别是在国产游戏销量中应该是佼佼者了。

汤老师:对对对,也是要感谢国内玩家对咱们国产游戏的支持,因为我当时记得很清楚,我们的整体销量是比《星际争霸》在国内的销量高。所以我觉得还是要感谢国内玩家对我们这种本土开发公司巨大的支持,很多朋友购买并不是完全因为我们的产品有多么多么好,多么多么强,而是有一种情怀在里边,所以我觉得要非常感谢我们的国内玩家。

路:谢谢,咱们中国玩家支持本土游戏的热情,那肯定是非常非常高的。不过我也想说,我们的游戏品质也一定是过硬的。这样才能在游戏卖出第一批后,还有更多玩家愿意跟进,继续去买。而且当时《铁甲风暴》的销量其实已经超过很多引进的海外大作了。所以从市场反馈来看,《铁甲风暴》也确实是达到了当时国际上比较高的水平。

汤老师:谢谢,我记得当时《PC Gamer》(类似如今的 IGN,但评价更加中立)好像是给我们打了 8 分。不过当时大家的游戏选择没现在那么多,竞争没现在激烈。不过我觉得确实也是对我们的一个认可吧。

路:另外《铁甲风暴》应该是 90 年代为数不多出海的大陆产的 PC 单机游戏吧?

汤老师:应该是,这个也是得益于目标的老板,因为他是英国人,所以他有海外发行渠道,记得是被 Eidos 代理的。

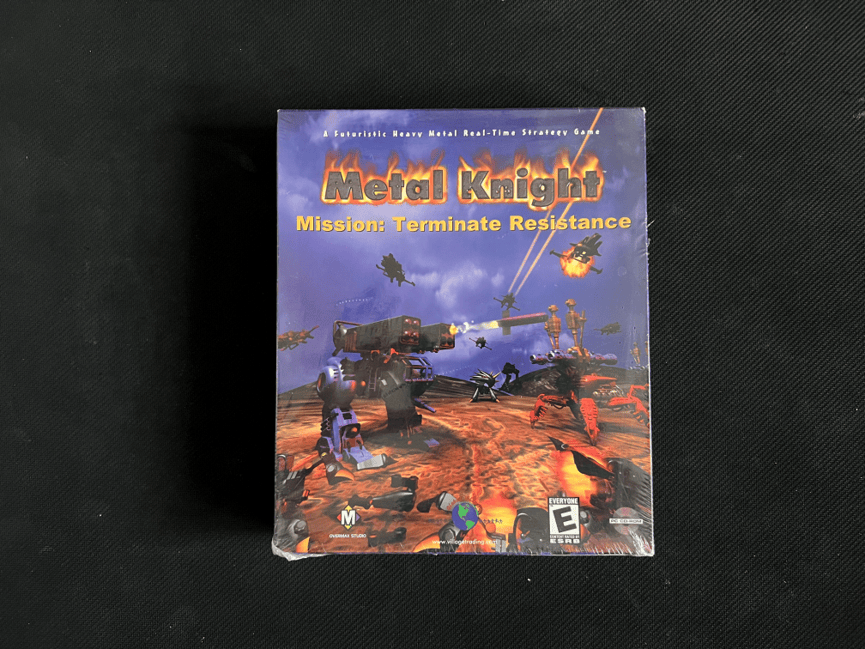

图 9:《铁甲风暴》欧美地区大盒版

北京收藏家协会游戏研究分会:路行己,实物藏品

续作的考虑

路:咱们出过《铁甲风暴》以后有没有考虑过推出续作?

汤老师:《铁甲风暴》之后我们就马上立项了《傲世三国》,因为团队成员其实也都特别喜欢三国题材的游戏,大家也都玩过很多三国题材的游戏。而且当时前导也推出了《赤壁》,反响也很好。这样我们就想基于《铁甲风暴》的技术积累做一个三国题材的 RTS。再之后我就离开目标了。后来记得还制作了一个叫 MKZ 军魂的游戏,不过具体就不是很清楚了。

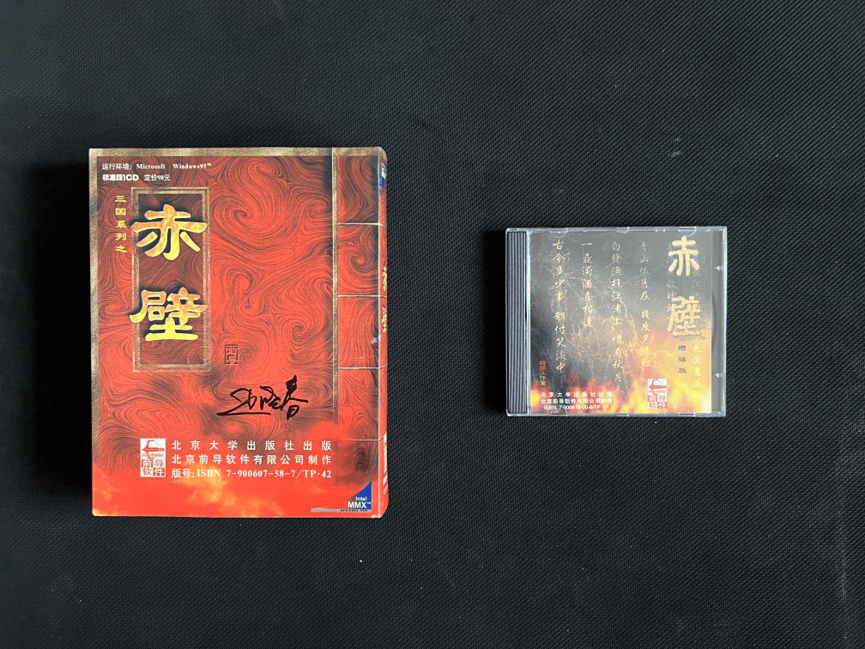

图 10:《赤壁》及其资料片

北京收藏家协会游戏研究分会:路行己,实物藏品

送给新人开发者的话

路:感谢您的宝贵时间,最后还想问一下,现在很多年轻的开发者想自己做游戏。您有什么建议么?

汤老师:首先,我觉得如果一个人能把团队中的各个角色都担当起来的话,当然最理想,但是这个可能会比较难。所以一定要找好你的合作伙伴。就是作为独立开发者来说,几个核心的职能必不可少,当然有些职能是可以身兼数职的。比如说,你可以既是策划又是美术,既是策划又是技术。但是如果说你想把所有的角色都承担起来的话,确实难度比较大,所以你肯定需要有比较靠谱的合作伙伴,大家的理念要一致。还有不要一开始就想着将来怎么去分配利益,因为核心的东西还是要先做出能够让你的目标用户认可的产品。然后立项的方向上肯定是非常重要的,我觉得是要做自己比较熟悉和擅长的东西。而不是说盲目去跟风去做市场上最热的一种产品,当然你的市场分析肯定是要有的。分析时尤其关注省流(节省买用户成本)。因为苹果的新隐私机制出来后,用户获取的成本越来越高。对于独立开发者来说,怎么去准确的定位你的目标用户,然后去了解他们的需求,然后同时在这个目标用户的需求上去创造你的商业模式。这些都是非常重要的点,开始真正做游戏之前要想清楚。我觉得主要是这些吧!最后要注意的是独立开发者是需要耐得住寂寞的。在不断试错的过程中,你要承受住,包括要有足够的经济承受能力。

路:好的,谢谢,其实我也遇到过一些很有想法和动力的学生。比如技术专业的同学再拉一个美术专业同学俩人一起做独立游戏。但是他们可能不懂广告,不懂买量,也不懂融资这些东西。那他们有没有可能,比如先做一个小游戏,然后在 steam 上去试试,因为他们的这个成本可能很低。那么您觉得 steam 这个平台可不可以是那种没有任何背景,没有任何市场资源的开发者,去获得一个基本生活保障的平台?

汤老师:绝对是可以的,但是你要拼的就是你产品的创意和至少有基本的开发质量。对你要想在 steam 上作为独立游戏生存的话,肯定是有空间的,但是你就不能去做那种同质化的产品。一定要有自己的特点。尤其是在游戏设计方面。今年的《小丑牌》就是一个很好的例子,它还被提名 TGA 了。

路:谢谢您的建议,现在很多游戏公司都有一定压力,招聘并不容易,所以想让更多有游戏梦想的人,能够有多一个选择。

汤老师:对。没错。非常棒!非常棒!

路:那谢谢汤老师,谢谢您的宝贵时间!

补充内容

本部分记录并总结了与《铁甲风暴》内容关系并不密切但对读者了解历史可能有用的内容。

1、汤老师还提到在《铁甲风暴》制作期间还有一款小制作的纵版弹幕飞行射击游戏,但为了支援《铁甲风暴》项目而被中止。

2、《铁甲风暴》的母盘是汤老师亲子背到淄博的光盘厂进行压制的。

3、《铁甲风暴》资料片《黑色战线》的定位:黑色战线主要就是内容的补充包,包括新组件,新地图,新任务等等。同时兼顾修正一些原始版本里的 bug。因为当年互联网还远未普及,修 bug 要么是通过发软盘补丁,要么就是这样发资料片了。

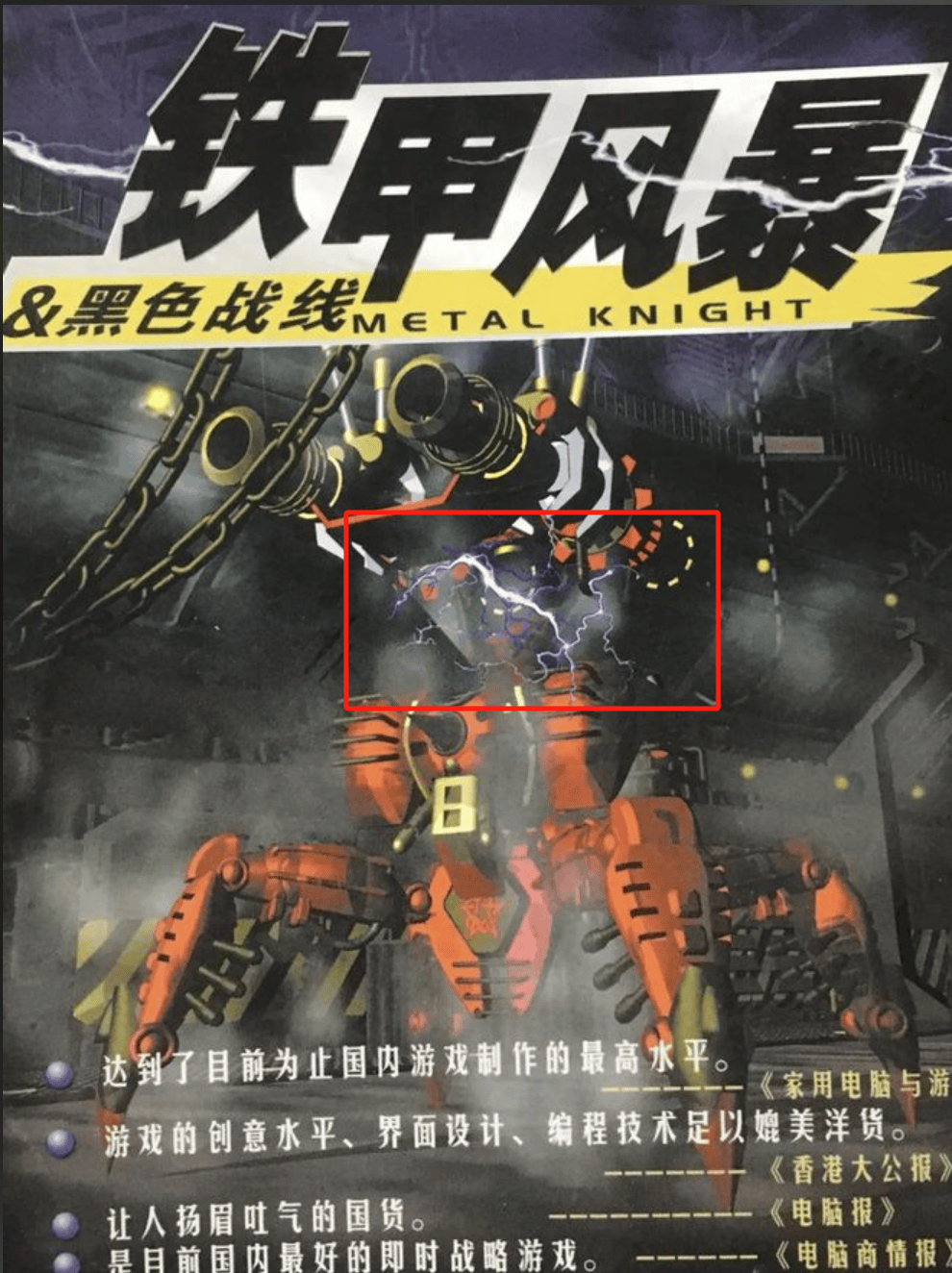

4、下面这张封绘是汤老师从事 3D 美术时制作的,其中的 3D 闪电特效是主美黄挺亲自手绘的:

5、90 年代国产游戏开发环境和氛围:从汤老师的讲述中,90 年代中目标、逆火、金盘、尚洋等游戏公司的办公地点相距不远,公司员工的交流也比较频繁,大家基本都是比较熟悉的朋友,包括汤老师后来也在尚洋工作过一段时间。总体感觉从业者之间呈现的是互帮互助非常活跃的游戏开发氛围。

6、关于独立游戏制作思路:我们在交流中还聊到了一种基于现有 F2P 游戏简化成单机游戏的开发思路。这里我们共同认为在做这种游戏的开发时,需要注意改变原有商业模式后,游戏本身是否还能符合玩家的游戏体验需求,因此对于缺乏经验的小团队来说,需要在改编这种游戏前对原游戏拥有充分的认识,知道玩家的乐趣点和乐趣的实现原理后再分析游戏是否适合改编成单机。例如基于多人互动实现乐趣的游戏就无法改编成单机。

7、90 年代的游戏从业者,多是因为热爱而投身于中国游戏产业,他们放弃了“大学毕业包分配工作”的安稳人生,而走在了一条不被大众理解的道路上。多年后他们中的很多人获得了不一样的人生体验,也在中国游戏产业中留下了自己生命的意义,也许这才是我们更值得思考的。

参考资料:

1. 《大众软件》1999 年合订本(一)

2. 游戏老兵回忆录之姚震(上):从致敬到创新

* 本文系授权转载,不代表 indienova 立场。未经允许,请勿二次转载。