下一波游戏行业的技术红利,可能在这里

前几天,知名游戏外媒PC Gamer发了一个视频,名叫《Are Chinese games about to take over the world?》(中国游戏即将称霸世界吗?)。

之所以有这么个题目,是因为他们前段时间来北京参加了《影之刃零》的试玩活动,顺便旅游了一圈,遂有感而发,做了一期视频来聊了聊当代中国游戏工业,还帮海外观众梳理了一下中国游戏的发展史。

我看完了这个视频,不得不说做得还挺一丝不苟的,少有海外从业者对国产游戏的误解和刻板印象,这也侧面说明了国外行业对中国游戏的关注确实越来越高了。视频发出后,下面的热评也进一步说明了这种与日俱增的关注度。

视频下方点赞前三的评论

中国游戏能不能Take Over世界另说,《黑神话》之后,国产游戏的产品力确实让人刮目相看。至于其背景,除了这些年开发和市场经验的积累,还有一个重要的原因是,这波国产游戏正好赶上了技术红利。

这个现象其实不仅出现在国内,国外的中小团队的产品规模也在上升,于是今年也出现了《33号远征队》这样震撼欧美业界的产品。即便是国内风评争议《明末》,其实也是5年前大家不太敢想的大作。这几款产品的共同特征就是都吃到了虚幻5的技术红利,使得中小团队得以开发2A规模之上的产品。

《33号远征队》让国外业界也产生了很多关于游戏3A工业洗牌的讨论

这种技术红利为传统游戏工业带来的冲击无疑是巨大的,许多过去行业成功的范式很可能因此失效。然而,玩家们却乐见其成——这意味着有创意和才华的开发者能有更多资源和工具来实现他们的创意,产生更多的可能性。

而这个技术红利还在AI的作用下加速发展。

1

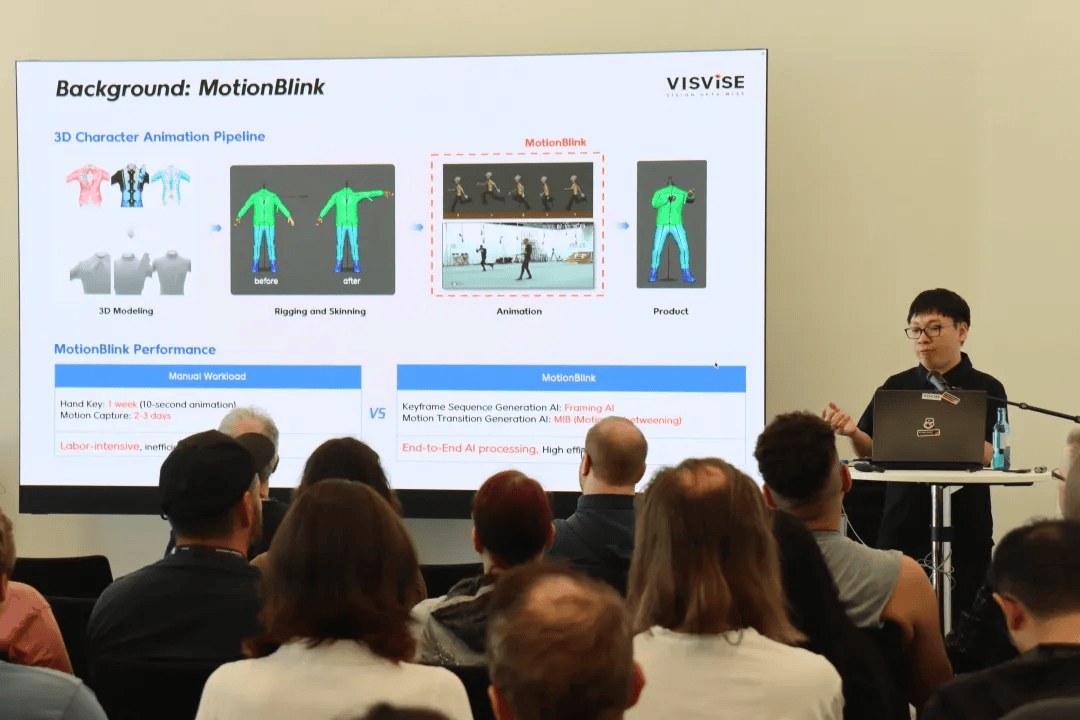

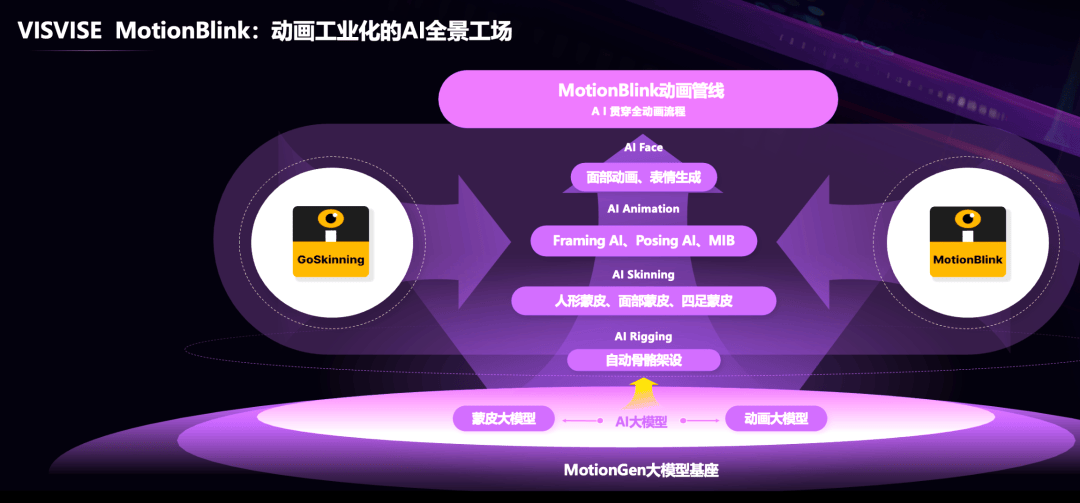

今年的科隆游戏展,在热门的AI议题上出现了一个醒目的中国身影:腾讯游戏旗下游戏创作AI全链路解决方案——VISVISE,第一次正式走上了国际舞台,并带来了GoSkinning和MotionBlink两款产品。不少国内外开发者在现场试用后,给予了积极评价。

简单来说,VISVISE为游戏开发者们提供了一整套AI创作工具,覆盖动画制作、3D模型生成、智能NPC和数字资产管理4大管线,贯穿游戏创作中的模型生成、贴图制作、骨骼绑定、动画制作、场景构建及渲染等环节。这些环节有不少耗时耗力,需要大量的重复性劳动,借助VISVISE的各项工具,则可以大大提升此类工作的效率。

除展台外,VISVISE专家也在科隆Devcom上向全球游戏开发者发表了题为《AI重塑3D动画制作:角色动画的全流程革新》的主题演讲

比如在传统的3D游戏制作流程中,绑定蒙皮环节通常需1至3.5天/件,骨骼动画制作需3至7天/10秒动画。而VISVISE的动画管线工具正是为了解决此类痛点而生,其中GoSkinning已将套装蒙皮效率提升至分钟级,效率提升8倍以上,目前已在《和平精英》《PUBGM》等90多款游戏中使用。

就拿《和平精英》来说,GoSkinning显著提升了其动画蒙皮制作效率,提效超过60%;简单的蒙皮工作,由3个工作日降到1天;原本4个工作日完成的复杂蒙皮工作也降至2.5个工作日。事实上,GoSkinning在2022年推出1.0版本时就开始与《和平精英》紧密合作,彼时用的还是机器学习算法,而现在GoSkinning已持续迭代至4.2版本并新增了裙摆AI蒙皮、四足蒙皮等多种能力。

MotionBlink则可将动画制作转化为“关键帧生成+智能插帧”的全自动化,在4秒自动生成200帧动画,让“动起来”变得更简单,大幅缩短制作周期。

这里为不熟悉3D开发的朋友简单科普一下“蒙皮”的概念。

“蒙皮”是3D动画制作中的一种技术,它将独立的骨骼(骨架)与模型(皮肤)连接起来。这样做的目的是,当骨骼运动时,模型能够像真实的皮肤一样随之变形,从而实现角色行走、跳跃等各种自然的动画效果。

来源:@dawn_arc

由于蒙皮的关键步骤是为模型的顶点分配骨骼权重,美术师需要逐个或成组地调整这些顶点的权重,确保它们在相邻骨骼(比如上臂和前臂)之间平滑过渡。这一步骤涉及到大量重复且精细的手动调整工作,相对而言是比较枯燥的。可以想见,如果能借助AI来完成大部分此类工作,开发者便有机会将更多精力分配给创造性和艺术性内容。

2

生成式AI浪潮下,无论对玩家还是行业,AI+游戏一直是个想象空间很大的方向,有着天然的契合度。基本上,现代大模型AI出现后,行业已默认AI迟早会在游戏研发中落地。像腾讯这样的巨头,在拥有大量资源和技术的前提下如何将AI引入到管线中,一直是外界所关注的。

和行业里的一般认知类似,腾讯游戏对AI的利用可大致分为两个方向。一个是面向玩家的,比如今年GDC我们报道过《暗区突围》的AI队友,已经研发到了深水区,有了一些独家体验和技术壁垒。

另一个自然是面向研发的,在2025年第二季度的电话会议上,腾讯高层也指出,“AI在驱动游戏增长方面正变得越来越重要,体现在游戏内容、玩家参与度和商业化等多个方面。我们正越来越多地应用AI工具来提升成熟游戏的内容生产速度和规模。”

以上都是可以预见的结果。但还有一个方向则让人有些出乎意料,就是上文出现的VISVISE。这套AI工具的有趣之处在于,它不仅是腾讯自用,也提供服务给第三方开发商——下至独立游戏开发者,上到行业头部开发商,都可以像使用云服务器那样,自行购买使用VISVISE服务。

这种针对性的技术攻坚,在行业里“送水”的做法,某种程度上更契合腾讯游戏前几年换的新Slogan:Spark More(去发现,无限可能)。

这套工具一旦在行业里普及开来,影响可能是深远的。

举个简单例子。在3D游戏领域,大部分玩家不懂复杂的技术概念,但唯独记住了一个词叫“穿模”。在几乎所有国产3D游戏的PV里,都会有“穿模警察”,随时对每个穿模镜头出警,以至于前两年知乎还有个这样的帖子,说玩家对国产游戏的穿模现象太苛求了。

大家之所以如此热衷于出警“穿模”,一个原因是听上去貌似专业,显得自己比较懂。另一个原因则是,一般游戏很难避免穿模问题,只能减少而无法根治。因为穿模是个复杂的问题,涉及到蒙皮、骨骼、动画、物理等,任何一个环节出问题都有可能导致穿模。

但借助VISVISE的GoSkinning和MotionBlink等工具,至少在蒙皮和动画环节,能有效减少穿模现象,对于无力精细打磨3D细节的中小开发组来说能省去不少基础表现问题。

从科隆现场的开发者反馈也能看出这一点,一位来自德国的游戏美术开发者在体验VISVISE MotionBlink后表示,这项技术颠覆了自己对动画制作的认知,“它让我们能够把更多精力投入创意表达,而不是重复劳动。”

一位正在开发独立游戏的德国游戏专业学生,在现场体验过VISVISE后,表示他在创业过程中最大门槛,就是动捕。他觉得这个技术能显著降低角色动画制作的门槛,尤其契合他这类独立开发者的需求,从而降低游戏创业门槛。

现场还有一位奇幻题材的独立开发者,在深度体验VISVISE的GoSkinning后,对奇幻非人角色(如怪兽、多关节生物、魔法实体)的蒙皮技术格外感兴趣。他在现场与工作人员进一步咨询与交流后,确认VISVISE的技术能够支持此类复杂设计时(如骨骼架设、异形蒙皮适配),遂将其视作帮助他开发游戏的一个关键助力。

从这些例子也能看出来,真正良性的“AI驱动的游戏开发”,既不是浅层的“文生图”或AI文案,更不是风格雷同的美术素材和没有灵魂的设计。其核心在于,是“用AI放大设计的力量,而不是让AI取代设计者”。

3

在AI发展迅猛,各种应用落地层出不穷的当下,主流商业引擎已经集成了越来越多的AI功能。而像VISVISE这种聚焦于游戏的AI开发工具的出现,则进一步充实着游戏开发者们的弹药,对于那些善用工具的开发者而言,体验大概就是——从没打过这样富裕的仗。

5年前,《黑神话》刚公布第一段PV的时候,冯骥接受媒体采访时曾讲过一个关于3D动画的技术难题。在那个PV里,天命人打败刀郎教头,往前走了几步,拿起对方插在地上的刀,拔出来放进耳朵里。由于这不是预录的动画,而是即时演算。光是自然地实现“从不同位置走过去做这套动作”,就花了当时的开发组两三个月的时间,而同期的育碧早就有了很现成的解决方案。

站在5年前的视角下,在这种绝对的技术/经验积累差距面前,我们似乎还要追赶很久。甚至按照过去的传统技术路线来说,不太可能追赶得上。当时诸如穿模、上下楼梯、面部表情和肢体动作等等各种基础技术问题,似乎总是国产3D游戏难以解决的痛点和玩家司空见惯的吐槽。

5年过去,技术以不可预料的方式发生了演变,借由现代引擎和AI提供的便利,游戏行业出现了破天荒的技术普惠,曾经的天堑被技术红利逐渐抹平。接下来,是那些有才华的创造者真正大展宏图的时刻了。

附:在科隆游戏展期间,我们也采访了腾讯游戏效能产品部负责人陈冬先生,他先后负责过游戏安全和数据中台,大量数据和技术背景使其在负责VISVISE业务的时候,有着专业的见解和洞察。

Q:市面上现在也有一些其他AI建模和动画工具,VISVISE在游戏开发管线上的核心竞争力是什么?

陈冬:我们相对比较聚焦、有明确的问题需要解决,也有明确的业务场景。

游戏建模对性能的消耗是能省则省,我们一开始最重要的目标就是生成“非水密”的3D结构,这是非常重要的,因为这才是真正能够进游戏引擎的素材。

(编者注:游戏3D建模追求的是,在有限的硬件资源下,为玩家创造出逼真的视觉体验。它的核心是视觉表现,而不是物理实体,这导致游戏专用的3D建模和诸如3D打印的建模需求不可通用——后者为水密结构,严丝合缝,对性能要求更高,前者为非水密结构,只需要看起来完整即可,能节省大量图形资源)。

另外我们是分部件生成,建模是可拆分的,各部分的精细度和生成效率更高。其他很多AI模型都是统一生成一个完整的,看起来是那么回事,但其实想要细节打磨不大可能,都是“焊”在一起的。

最后是基于长时间数据的清洗和积累,再结合我们对实际工艺要求和游戏引擎的理解,加上我们对游戏这个赛道上的专注,这是对比其他3D生成工具的一个最大区别。

Q:VISVISE是怎样从雏形逐渐落地到全链路AI创作方案的?

陈冬:我们在2018年就开始关注这方面的技术和积累,那时候还没有生成式AI。当时腾讯技术团队这边开始有自己的动捕实验基地,有了这个之后才可能有大量的高质量的动画数据,这是需要一直积累的,而且不光是动捕,还有数据调整,才能达到生产管线的要求,因为动画的制作要求标准还是挺高的。

我们这么多年不断去积累自己的数据,同时我们也有自己的3D技术团队,能让我们更深入的理解模型的制造工艺和流程。我觉得这种持续的积累确保了我们对于数据的优势,对于业务流程和工艺环节的理解,相对来说是比较多的。

后来我们逐渐积累起了一些零散的小产品,比如AI蒙皮,这些产品每个都有自己的名字。但我们觉得这样显得过于零散。我们团队本身的职责就是探索AI在游戏行业的应用前景,因此我们希望构建一个完整的产品矩阵来呈现我们的规划。VISVISE这个名字是从去年开始构思的。事实上,我们的AI能力发展可以追溯至更早,并且早已是我们团队的重要方向。

Q:开发者使用VISVISE的话,能否较为有效地解决穿模等基础动画问题?

陈冬:穿模的原因比较多,有的可能是因为蒙皮。做骨骼动画的时候,因为模型是由骨骼撑起来的,这个骨骼动的时候,它需要去计算到底3D模型的哪个面片随着这个骨骼移动,这个面可能随着这个关节的权重是多少,它变化的时候加权该怎么平衡空间中位移的变化。其实蒙皮最难的是衣服,而且关节点很多,蒙皮不好就会导致穿模,比如说衣服是多层的,或者衣服下面还有皮肤,如果这里的权重没处理好,会导致内层的运动大于外层,它就会跳出来导致穿模,我们蒙皮工具就能解决这样一个问题。

另外还有更复杂的,比如我们做裙摆的时候,它动起来是挺复杂的,如果这里没做好,可能大幅度动作的时候,这个裙子的变形会特别严重,产生很畸形的现象,和我们真实感受的裙摆会有很大区别。这也是产生穿模的原因。

还有动画制作的问题,比如说马斯克xAI推出的Grok近期上线了“智能伴侣”有个女性角色,动作一大,就能从裙子里面穿过去,为什么?可能有两部分原因,一部分是他们做动画的时候没有考虑过它的Mesh,那个动画并不知道裙摆位置的关系;其次,可能和引擎相关,可能没有支持物理。

我觉得穿模是多个环节都有可能引起的比较复杂的问题,VISVISE的动画工具能解决其中的一些环节。

Q:VISVISE作为技术普惠型的工具,小团队使用的可能性大吗?

陈冬:我觉得非常大,包括在科隆里面可以看到,很多个人游戏开发者反而非常感兴趣,他们做动画的时候会明确说我请不起动捕,我要想表达一个动画,我自己怎么能干,我们的工具能够给他带来非常强的支持。

Q :这项技术你们为什么要市场化,而不是只供自家使用?

陈冬:整体来看,因为也不是只有我们一家公司在做AI技术,大语言模型就可以看出来,这个竞争非常激烈,并没有说一个什么技术,只有我有,别人不能有,慢慢这些能力大家都会具备。市场化能维持更健康的竞争环境,可能我们更早接入给更多的客户,接触更多的需求,对于更广泛的业务场景和不同的使用需求都会有更好的理解,也能反哺我们技术方向的打磨,这是要双向考虑的事情。

Q:如何看待AI时代下,开发效率和游戏质量的矛盾?

陈冬:我是这么看质量和效率的,如果笼统地看确实不可调和,质量越高,效率可能就没法提升。但我觉得,实际的场景是我们固定一个总时间开销的情况下,这里面有大量的工作并不是和创意直接相关的工作,这些工作我们可以通过AI完成,通过AI完成之后,可以更大地放大创意类工作的占比,我觉得这是非常有价值的一块。

在整个DCC(数字内容创作)的链路上,我觉得这些都是类似的:用AI把重复的、枯燥、非创意性的全部替代,在创意部分尽可能让人去做。同时AI也有可能提供更多创新选择——大家比较容易忽视的是,选择也是一种创作过程,当AI能够给你100个案例,你从中选择部分来进行整合的时候,本质上就是更高效的一种创作。

用AI放大创意的力量,而不是让AI取代设计者。