腾讯在最卷的赛道,做了款最不卷的游戏

前两天,《粒粒的小人国》放出了首曝PV,这款游戏来自腾讯的银之心工作室,主打小人国生活模拟治愈玩法。

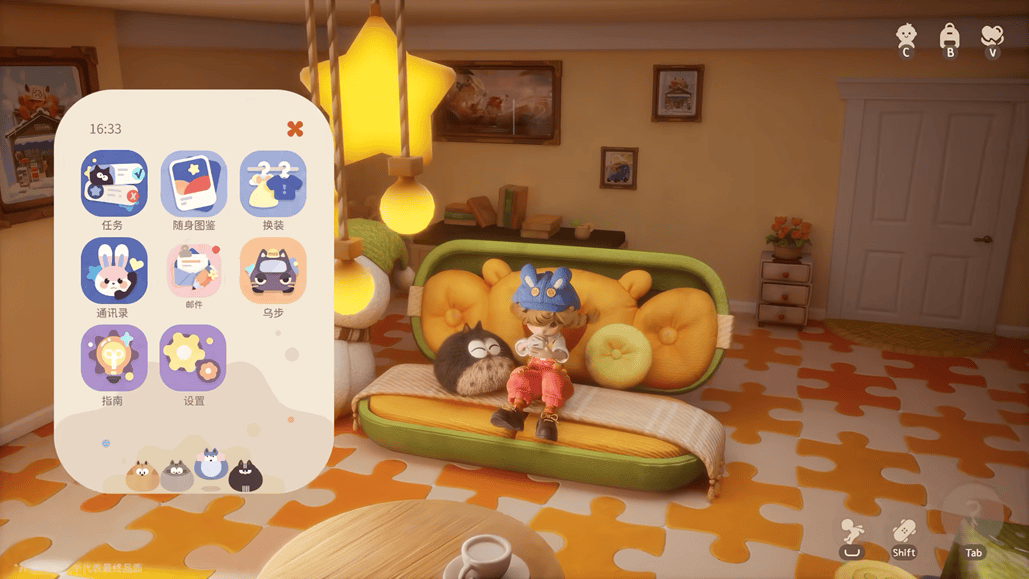

短短几日时间,其播放量就超过了500万,官方还同步放出了一段接近8分钟的实机演示,进一步展示了家园建造、个性鲜明的NPC“粒粒”、自由互动与换装、世界探索等核心玩法,在玩家间引起了激烈的讨论。

前不久,矩阵受邀参与了该作的线下试玩。从实际体验来看,其框架已经搭建得相当扎实。无论是微观世界的沉浸感,还是与“粒粒”们互动的温度,都显示出不小的潜力。待到其正式上线后,它或许真能在这个细分赛道上“一锤定音”,成为一款有代表性的治愈系生活模拟游戏。

发现“不常见”的乐趣

《粒粒的小人国》是腾讯春笋计划孵化的一个项目,这个春笋计划很有意思,在当下,制作一款能成为大众爆款的游戏,竞争已经异常激烈。“春笋计划”的意图,正是在这种略显内卷和同质化的环境中,尝试为一些新的玩法、新的理念提供生长的土壤,看看它们能否带来一些不一样的生机。

具体到《粒粒的小人国》上面,其实也有一些现实的问题,团队选择切入的“生活模拟”赛道,本身已经是一个非常成熟的领域,玩家们对此类游戏的玩法范式早已熟悉,特别是联想到近期网易、米哈游也都在这条赛道上有所布局,如今大厂齐聚,不少玩家都调侃“要过年”了。

如何带来新鲜感,想必也是团队首先考虑的事情。

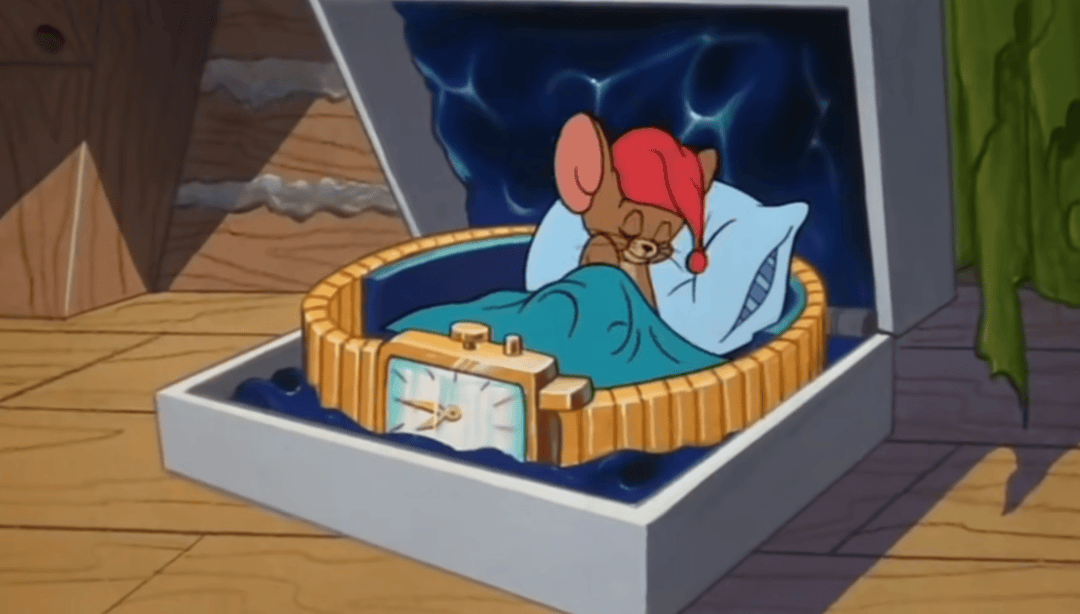

对此,团队选择从“微观视角出发”,寻常视角看来很小的东西,也随着主角缩小后而变得庞大。变小之后,牛奶盒可以用来盖房子,连眼镜盒也成为了软绵绵的沙发,总是让我联想到《猫和老鼠》中杰瑞的家。

不过他们并没有把“变小”停留在单纯的视觉感受上,而是进一步思考,这种视角转换能否带来情感上的价值?团队注意到,很多玩家在游戏中寻求的不仅是娱乐,更是一种心理上的陪伴与安慰。于是,“小人国”就被构想成这样一个地方:在这里,我们不再是现实世界里那个可能被忽视的个体,我们会被看见,被需要,被一群可爱的“原住民”温柔地围绕着。

这种温暖、安心的基调,从你第一眼看到游戏画面时就能感受到。它的质感很特别,乍一看有皮克斯动画那种圆润、饱满的光影效果,让人觉得舒服。但仔细看,又能察觉到一些绘本风格的笔触,带点朦胧感,让整个环境既亲切真实。

为了营造这种陪伴感,游戏还设计了上百个名为“粒粒”的原住民角色。“粒粒”们形态各异,有的是毛绒绒的小动物,有的是乖巧的机器人,每一个都有独特的性格和故事。

“有一些性格比较精致,可能TA就喜欢打扮自己;有一些性格比较佛系,TA就在那里有点像神游的状态。”

玩家可以与粒粒们互动,修建小屋、解决烦恼、赠送礼物,未来甚至可以一起进行像聚会、开演唱会这样热闹的活动。随着互动增多,玩家与粒粒之间会逐渐建立起深厚的羁绊,而得益于一些AI上面的技术,粒粒还会记住玩家做过的事情,形成一种有温度、有记忆的情感连接。

矩阵了解到,团队目前储备了百万字以上的对话文本,以及大量的互动动画,让玩家的每一次互动都充满人情味,陪伴感自然而然建立起来。

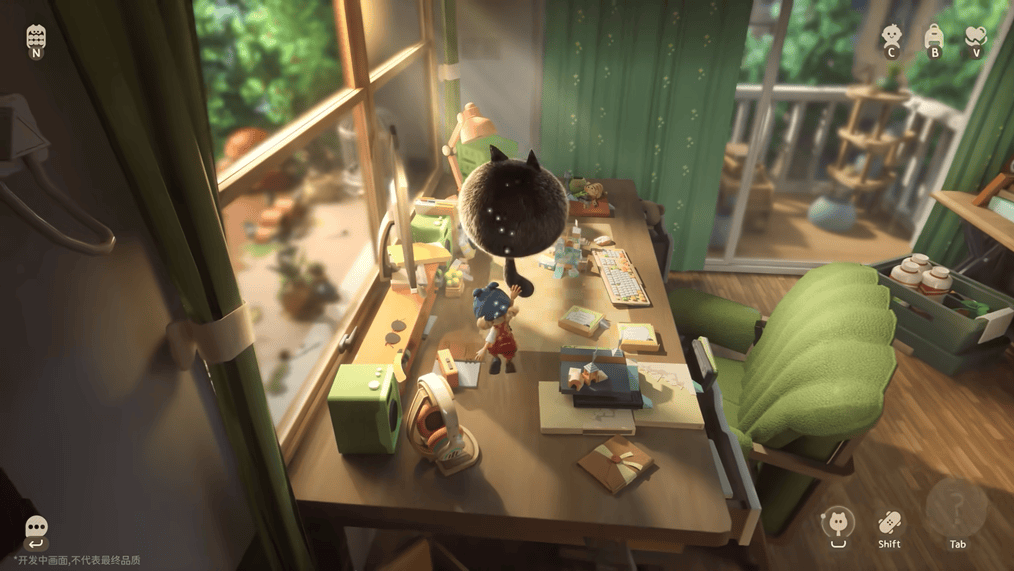

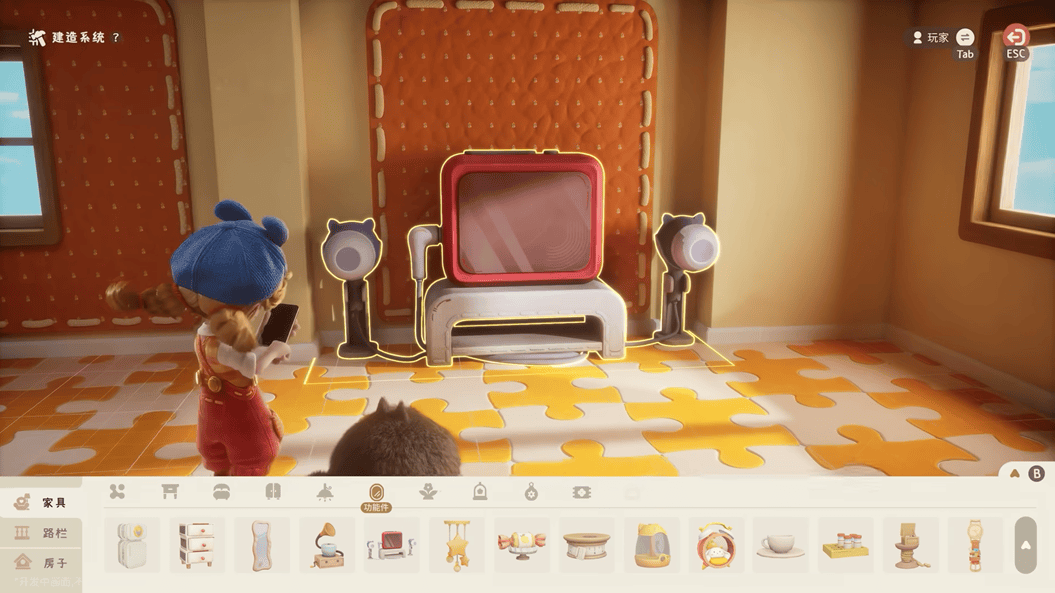

游戏的另一个主打卖点是家园建造玩法,从实机PV中也能看出玩家的家园就坐落于一张书桌之上。

其实我最开始注意到这点时,第一反应可能跟大家一样,就是联想到平时网上的“桌搭”“桌面改造”“Room tour”这类概念。也的确有相当一部分的人会非常钟爱打造自己的书桌、房间之类——这代表着自己的一份小天地。

“无论是青年人还是成年人,书桌都是大家非常熟悉的一个生活意象,所以选择它作为我们自己的一个精神自留地的概念设计。”

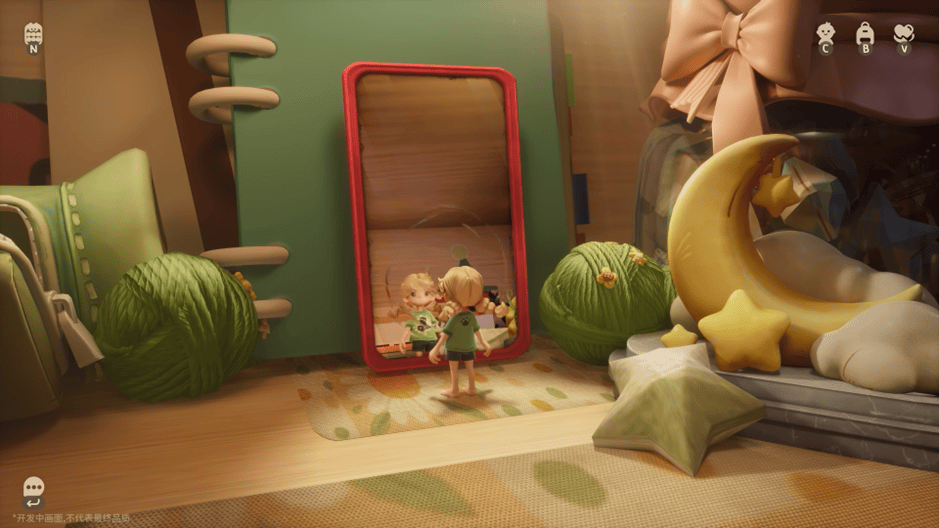

在游戏里,这种创造的乐趣被“小”视角再次放大。你可以自由地装饰自己的房间,身边一切寻常物品都焕发出新的用途,纽扣成为了板凳,耳机化身成了音箱。除了自己的小房子可以装饰,玩家还可以对室外的一些区域进行改造,比如放置栅栏、铺上地砖、种上花草,就像打理自家小院一样,又或者安置泳池、遮阳伞,晒上美美的日光浴。

更有趣的是,当书桌上原本巨大的物品(比如键盘、显示器)显得过于杂乱、占用了太多你想利用的空间时,你可以使用“缩小枪”,把它们也变成迷你尺寸。这整个过程,如同亲手打造一个完全符合自己心意的、井井有条的梦想角落一样。

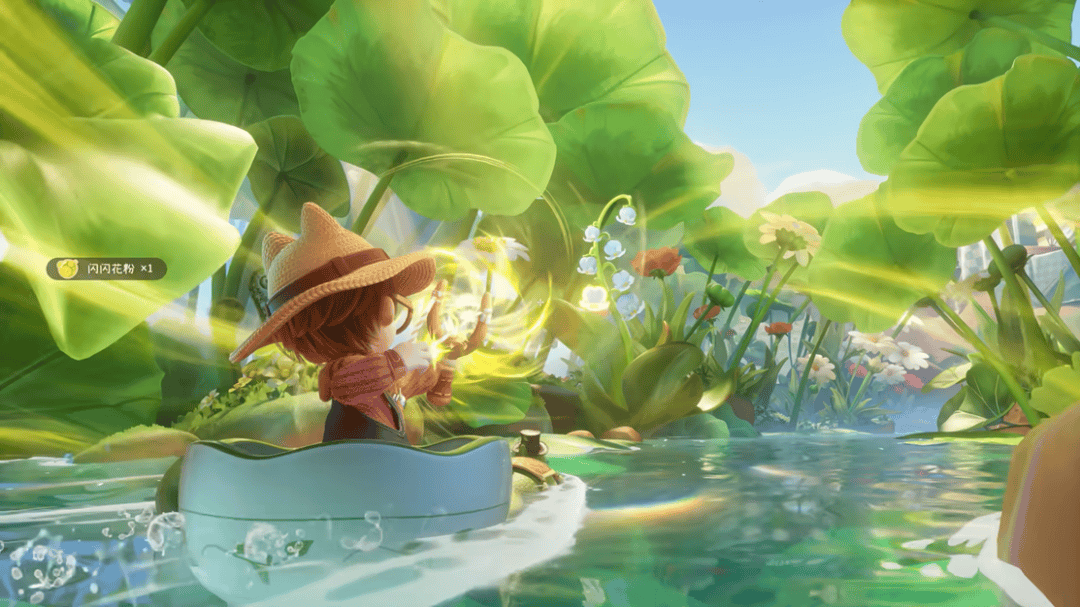

当玩家精心打造好自己的小天地后,还可以乘坐“乌帕巴士”去探索更广阔的世界。由于视角的微观化,探险的过程也充满了“物外之趣”。比如这次展示的森林区域就格外引人注目,你可以用吸香瓶收集花粉,用天气瓶捕捉阳光,摇晃花朵收集花蜜,甚至可以用弹弓弹奏不同音色的“白风铃”,做一个掌控生活的收藏家。

更值得一提的是,团队并没有把游戏体验完全局限在单一的某种情绪上。他们意识到玩家的情感是复杂而绵长的,各种情绪会相互渗透。为此,他们设计了一个名为“暗星深井挑战”的模式,希望借助游戏独有的、充满想象力的互动方式,搭建一座通往理解与共情的桥梁,让玩家在挑战之外,也能感受到更深层的情感共鸣。

扎根生活,做轻量化社交

最初听到《粒粒的小人国》的创作灵感来源于一个午休的梦时,我的感觉是既有趣又带有一丝疑虑。主创在工位小憩时梦见自己变小,周遭的日常物品逐渐化为巨物,这个画面确实充满童趣和想象力,但仅凭一个梦境就支撑起一个游戏项目,听起来似乎还是有些太感性了。

直到后面与团队的面对面交流后,我才理解,这个项目还有着团队对当代人社交状态与内心需求的严肃思考。

制作人表示,“在目前比较碎片化、压力比较大的世界里,其实我们传统的不管是校园还是职场的很多第三空间是在消失的,所以大家都比较孤独,需要一些自处的状态,很难去短期地建立很多信任。”

基于这种洞察,《粒粒的小人国》明确地摒弃了市面上主流游戏常见的两种模式:一是强调竞争与排名的强竞技性玩法,二是带有任务导向的强制社交。团队希望构建的,是一种更为松弛、更具包容性的环境。

例如这次森林中的茶话会,其实就是一种“弱动机”的社交方式,没有玩家非去不可的理由,去了也没有必须完成的目标。你只是恰巧路过,看到有人坐在那里,可以只是出于好奇去喝点茶,如果聊得来就多说两句,若不想说话,就那么安静地待一会儿也很好。

在后续的规划中,游戏的更新模式虽说是“主题式的”,但也并非像其它游戏那样,一整个是“自上而下”定死的那种模式,而是更强调生活化。

像是团队内部就十分鼓励大家集思广益,团队的同学如果在钓鱼方面有自己的理解,或者在手工上有独到的看法,都有可能被提炼、转化,最后塞进游戏创意储备中的。

而要将“生活化”的理念真正交付给玩家,团队也很重视UGC的生态建设,这构成了游戏另一个核心支柱。一方面,《粒粒的小人国》本身被设计成一个拥有极高自由度的平台。

“我们希望提供给到玩家的是封装过的组件,我说的这些生活情景组件包括生活技能、NPC、家具、衣服,然后我们官方会提供一套规则化的复用方式,其实就有点像我们把积木给到了玩家,玩家通过这些积木一个一个去创造一些新的形式。”

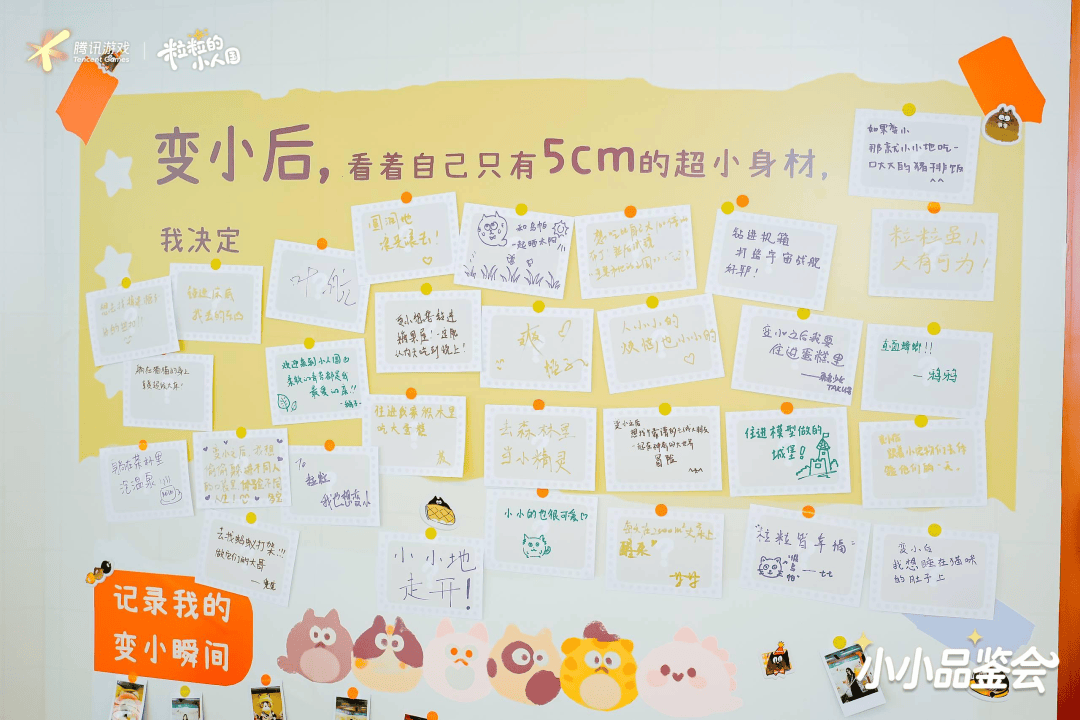

另一方面,团队也非常期待玩家能带着自己生活中的想象力和好奇心进入游戏。在之前的试玩会上,团队问过一个有趣的问题:“如果一觉醒来你只有5厘米高,最想做什么?”得到的答案五花八门,却都充满了生活气息:有人想骑在自家猫猫背上驰骋,有人想用乐高积木给自己盖个迷你公寓,还有人好奇地想钻进电脑机箱看看风扇怎么转,或者爬上餐桌,看看小人国视角下的广式茶点会是如何…...玩家的想象力是无限的,但要把这些天马行空的想法转化成可游玩的细节,挑战不小。

从技术角度看,“变小”这个简单设定带来的工作量是指数级增长的,如风声、雨声、昆虫的叫声平时很容易忽略,但在小人国里却要当成重点来设计。

视觉上也是如此,一个在正常视角下看起来足够丰富的花海,对小人国居民来说可能就显得过于稀疏和空洞,因为距离拉近了,细节就必须更密集、更真实。团队提到他们为重做花海场景花费了大量精力,就是为了找到那种既符合微观视角逻辑,又能带来审美愉悦的平衡点。

从目前已经展示的内容来看,游戏的整体框架和方向已经显得相当清晰和成熟。

游戏还实现了PC、手机、PS5等多端互通,这显然是为了让玩家能更便捷地进入这个小小世界,也表明了团队朝着更高品质游戏体验迈进的决心。

结语

虽然我现在并不能笃定这款游戏推出后就一定能够成功,但在大家都在生活模拟游戏里卷内容、卷社交的时候,现在有款游戏能让我安心当个“小孩”,说实话,对我来说还是很值得期待的。