以后再聊TGS中国存在感,“门槛”可就有点高了

两天前,总人流量超26万人的东京电玩展(TGS)落幕了。

我在日本待了差不多一周,大部分时间都用于跑展会了解产品以及与海内外从业者交流,些许空闲期间也有和在当地生活的年轻人聊天,而后发现,相比去谈论中国游戏厂商在TGS上的热闹,说「中国游戏厂商已经在日本这个全球第三大游戏市场呈现出“主场作战”的趋势」可能更为贴切。

这是不是已经有些反直觉了?毕竟即便年年都在“鼓吹”存在感,但“和日本大厂在日本争用户”这件事听起来还是很魔幻。

然而现状可能比此更进一步。这几年在日本影响力快速提升的集英社游戏朋友告诉我,本地市场格局正在被中国厂商的游戏改变;国内某品类头部公司的老板也告诉我,逛下来感觉日本市场未来都要被碾压了,中国厂商进步太快了。

我原本是想来看看“中国厂商存在感真不真实”,却发现,就像在国内展会你说腾讯存在感强,大家八成会觉得是“废话”一样。或许,是时候重新定义一下什么叫“存在感”了。

更准确的表达是“不可或缺”

展台大、数量多、广告狠的中国游戏厂商参加国际展会后,常常会反馈到国内这些“印象标签”,它不是什么坏事,毕竟“得先让世界看到”。只不过选择性报道难免聚焦放大,同事去更早前的德国科隆展,回来后的第一句评价就是“可能没有报道的那么理想”。

真正的看到,不能只有视线扫过的“表”,还要有游戏吸引玩家驻足的“里”。

相比远在欧洲的科隆展,TGS对中国厂商来说,可能是更直观、更具体的大考。这个展会公认“纯粹”,大部分玩家真是冲着玩游戏过来的,大部分厂商也真是冲着给玩家玩游戏来参与的(至少现在大体还是这样),即便邀请日本头部网红做舞台活动,游戏不行,活动结束后游客也会快速变得稀稀拉拉。

而今年,可以说,我在TGS上看到了中国游戏市场营收之外的产品影响力:

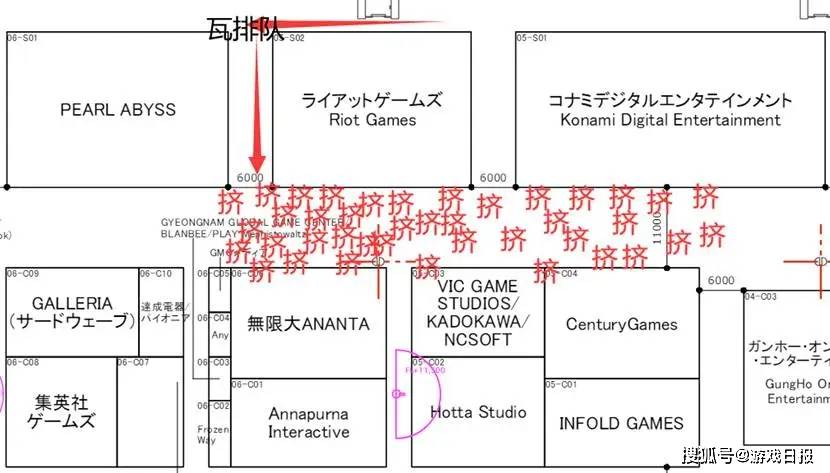

比如从位置分布来看,出于人流控制的考虑,卡普空、科乐美、万代、世嘉、史克威尔等日本大厂被有意做了较远间隔,但还是出现了“漏网之鱼”。腾讯子公司拳头游戏的展台(参展产品包括英雄联盟IP新游《2XKO》、《无畏契约》)和网易《无限大》对望,中间一段路成了TGS玩家日最堵的区域,它们旁边就是科乐美,走过去仍能感受到移速的骤降。

需要注意,这说的还是两边都没做特殊舞台活动的时间段,且《无畏契约》把排队的玩家安排到了展台的大后方,几乎没占用主干道空间。

大致的人流密度感受

热度和《2XKO》《无限大》直接相关,两款新游少见的强融入了在日本盛行的格斗元素。

下个月上Steam抢先体验版本的2V2格斗《2XKO》完成度更高,游戏总监Shaun Rivera在接受外媒采访时曾称目标是和街头霸王等巨头“并肩”。TGS上其试玩机器是街机,我当时在接待台等官方安排媒体位置,看到不少刚试玩结束的玩家,转头又扎进了排队区。

《无限大》亦是如此,虽然体验下来看还需要填充内容建立长线目标追求,但“都市开放世界”场景里“拳拳到肉”的新颖战斗方式打动了一批又一批玩家。

在日本市场做“格斗”的确是吸睛之选,可也是风险不低的挑战,毕竟日本玩家普遍“从小玩到大”。TGS上玩家的认可,说明中国厂商也可以有机会用产品啃下日本游戏市场的核心领域了。

再比如今年腾讯旗下国际游戏业务品牌Level Infinite参展的王牌新品《怪物猎人:旅人》,腾讯“痴迷”怪猎的苦练没有白费,试玩区一直满座,我听到不少日本玩家说15分钟不够,没打完火龙的挑战,然后去找工作人员询问有没有专场打火龙。

这次TGS上《怪物猎人:旅人》在Level Infinite和卡普空两个展台都设有试玩区。腾讯的朋友告诉我,日本制作人砂野元气不止跑舞台活动,也时不时会到Level Infinite来观察玩家体验反馈。放以前,你说在日本“和卡普空平起平坐、去分“动作天尊”的用户流量”无异于天方夜谭,但现在真的实现了,因为产品是中国厂商和卡普空联合开发出来的,研发力就是底气。

蛮啾新作《蓝色星原:旅谣》也是典型案例,TGS是这款产品第一次在日本做测试。

尽管《碧蓝航线》在日本很火,但蛮啾并没有给《蓝色星原:旅谣》做宣发,海外的账号都是因为国内精神股东一直建议,才在开展前建立的,也就是说,大部分人都不知道《蓝色星原:旅谣》跟蛮啾、跟《碧蓝航线》的关系。

更“倒霉”的是它被分到了卡普空所在区域,且“就在对面”。而即便如此,《蓝色星原:旅谣》还是大热展台,蛮啾的朋友告诉我“试玩人气远超他们自己的预期”。

除了上述情况还有个现象值得注意,一个国际性游戏展会必然要有全球大热的射击品类,今年TGS参展的射击大作总计有8款,包括《战地六》《无主之地4》《逃离塔科夫》《第一后裔》《三角洲行动》《无畏契约》《命运扳机》以及《Exoborne》,半数是由腾讯带来的。

其中,由腾讯光子工作室群旗下萨罗斯工作室开发的《命运扳机》更是唯一的二次元画风射击游戏,还未上线亦反响热烈。据制作人嘉恒透露,有超4万人参与了夏天的游戏测试,而即便相当于刚玩过没多久,试玩区仍排起了大长队。

总而言之,格斗、动作、二次元,中国游戏厂商对日本优势领域的渗透已经越来越深了,同时在日本市场相对缺少的全球品类上,中国厂商的游戏也成了关键补充。所以它就不是“有没有存在感”的问题,而是少了中国厂商,TGS展会质量都会受极大影响。

一个连续参加了多年TGS的日本厂商朋友告诉我,把时间线拉长,感受到的中国厂商变化更明显,曾经展位都是边边角角,后来随着原神、Nikke、碧蓝等产品出现,TGS官方就开始在帮助协调更合适的位置了。我不知道今年是怎么安排的,但相信TGS官方对中国厂商重要性的增强看得更清楚,近一两年“变化不明显”,大概已经到了“约定俗成”阶段。

只关注中国对TGS场内的影响也“out”了

在TGS上,我找到了一个“悖论”的答案。

上个月“Fami通游戏白皮书2025”发布,显示2024年日本PC玩家数对比2015年减少了300万,与此同时,市场收入规模却翻了好几倍。虽然有“硬件成本”这个认同度较高的现状诱因,但整体市场到底是在“向好”还是在“衰落”发展,说法不一。

集英社游戏的朋友认为是“机会”,在“崛起”,尤其在年轻人圈子里。这基本也符合我逛TGS的感受,为了更好呈现游戏品质,大量厂商选择了用PC做试玩,玩家操作看着都很丝滑。

据这位朋友所言,风向是被腾讯的《无畏契约》带起来的。

这让我注意到了《无畏契约》“近乎异常”的火爆。虽然TGS上没有太多展示资源,我去的时候表演赛来的不是大网红也不是超级选手,小型互动打卡空间也藏在《2XKO》旁边,我甚至没认出来,但下图这个来回折了好几层的玩家都在排《无畏契约》,是我看到的全TGS最长。

放在场地相对开阔的国内展会铁定要排到门外

热度之上,进入日本数年的《无畏契约》正在给这个国家方方面面带来改变。

一有游戏文化的延展。比如我在TGS上能时不时遇到Cos《无畏契约》角色参加的玩家,这可不是BW,甚至比不了CJ,现场玩家Coser数量可以用稀有来衡量。期间我拦住两个女玩家说想“拍个照”,她们大大方方地接受了邀请,让我一度忘了这是那个“人均内向”的日本。

二有电竞产业的新爆发。受各种因素影响,日本此前一直有“FPS电竞荒漠”的称呼,但《Apex》和《无畏契约》前后而至打开了受众基础,2022年一支名为ZETA的点对在《无畏契约》雷克雅未克大师赛上一路逆袭引发全日本关注。

尽管之后ZETA并没有成为持续的黑马,但也带动改变了日本FPS电竞生态,2023年《无畏契约》把大师赛放到了日本东京举办,即便没有日本队友晋级,现场仍坐满了日本玩家。

这种热度甚至在渗透影响日本经济支柱之一的“动漫产业”,2023年一部名为《我们的雨色协议》的电竞番剧上映,其中的核心竞技游戏虽然混杂了各种规则,但比赛地图被大家一眼认出是《无畏契约》的霓虹町,结算页面也和《无畏契约》如出一辙。

值得一提的是,这次TGS上ZETA电竞俱乐部(包含玩其他游戏的队伍)也有参展,他们一共摆放了9台电脑,其中6台是用于《无畏契约》体验。而且在展台后方巨大的选手横幅前,能看到有玩家络绎不绝地走到近点去放大拍摄ZETA的《无畏契约》选手。

三还有对PC市场生长的助推。我同事有个主播朋友受邀来TGS玩《战地6》,中间有事去周边的网吧,看到屏幕上出现比较多的游戏就是LOL、PUBG以及瓦(即《无畏契约》)。

在日本,因为工作强度与生活成本等压力,网吧聚集着大量相对底层的、年轻的群体。且受限于硬件高成本的压力,不怎么吃配置的《无畏契约》对日本网吧生态的影响,或许还要超过当年PUBG在中国的盛况,这大概也能解释为何《无畏契约》在TGS上被惠普OMENT拿来作为重点演示产品,因为它真有可能从网吧延伸到打动玩家购买。

从培养玩家文化,到带给电竞产业新活力,再到助推PC领域发展,总而言之,《无畏契约》就是一个典型的缩影,展现着中国厂商用好产品改变/激发日本游戏市场关联环节生态的力量。它不是在这次TGS才有的,而是早已扎根入日本市场的长线的、深刻的影响。

此外,中国游戏对这个市场潜移默化的重点改变还有“用户运营”。TGS上我们常常说中国厂商“卷运营”卷得厉害,但只关注短短4天的流量可能忽视了全貌,正如前面我提到很多人排队等《无畏契约》互动打卡,日本玩家群体的习惯和氛围都在被中国厂商带动改变。

我在TGS上和国内以及日本的多个厂商交流时,都听到了类似“日本玩家理念相对保守、不喜欢被盯着玩游戏”的说法,然而Level Infinite发行的Nikke、叠纸《恋与深空》在这次TGS上却做到了“反直觉”。

Nikke是“祖传”真人十连抽,布展在Level Infinite展台的侧后方,一定程度上可能也考虑到了日本玩家的性格,不过现场来看似乎“小觑”了自己的吸引力,我看到不少玩家是“组团”来排队,结束后能听到他们在快乐地讨论“谁更欧”。

叠纸《恋与深空》也在用类似参加国内展会的方式搭展,其展台空间更开放,外围也能拍到,然后凭一己之力聚集了很多的女玩家,逼到TGS官方人员来疏导交通。据我了解,《恋与深空》还是采用的全预约制,早早把能在场内互动区打卡的名额发完了。

这两款产品在日本上线均“有些年头”了,它们在TGS上的“高热度”凭借的是此前本地化运营以及长线与玩家的交互,至此,线下交互甚至成为了“日本玩家去TGS的新理由”。我觉得日本玩家内敛的整体天性肯定还是在的,但中国游戏厂商却挖出了新需求,或者可以说是满足了他们/她们一直存在但被掩盖未得到关注的内在诉求。

争相与“姚润昊”合影的日本女玩家

在这方面,更进一步的可能性大概还是要由中国厂商去实现。比如TGS上我能看到腾讯自研的《追逐卡蕾多》同为真人抽卡,但是时间更长、距离更近的互动,模拟了游戏设定里玩家抽卡后“角色”过来贴贴的各种场景,同时它除了抽卡后的单对单沉浸互动,Coser还会与走到第一排等待的玩家们简单互动。看台上玩家主动配合的动作,完全没有所谓的“害羞”。

我不知道未来TGS会不会因为中国厂商转变为类BW的“运营场”,但基本可以确定,更懂用户运营、也在努力针对性做日本市场用户运营的中国厂商正改变这个圈子的定式思维理解,去推动实现“游戏不只线上内容消费,也可以是线下情感消费”的未来。

中国游戏在日本到底有多深影响力?在二次元圣地秋叶原我问本地人“你们都玩什么中国厂商做/发的游戏”,多数还是只能回答得出来《原神》,但当我提起《碧蓝航线》《无畏契约》《胜利女神:Nikke》《恋与深空》等,他们也都说“我知道”、“很多店在卖周边谷子”。

确实,日本玩家尚未形成“某某游戏made in china”的普遍认知 ,可那又如何?写这篇稿子时,我去翻了翻日本iOS畅销榜,TOP100中有接近30款游戏是由中国游戏厂商开发或者是代理的。他们玩的许多最火的游戏就是中国的,这些产品正在改变他们的生活。

要知道卡普空也不是因为它是日本企业而被熟悉,而是因为它足够强有足够多好的作品,才有了大家对它是日本企业的认知。我们应该客观承认中国游戏产业发展时间还短,但对未来无需妄自菲薄,正如开篇所言,“没有谁比中国厂商进步更快”。

定位正在逐渐“反客为主”

还有个可能偏主观的判断想聊一聊,我发现,中国游戏厂商或许早已不再单纯把TGS视为让日本玩家得知的场景,也不再将目标单纯指向打开日本市场了,至少还有一个越来越明确的趋势是将其作为闯入全球高度成熟市场的“试验田”。

以腾讯为例,在TGS上,《三角洲行动》制作人Shadow告诉我,《三角洲行动》上了主机后在日本赢得了不少用户;《命运扳机》制作人嘉恒也告诉我,他们前不久测试发现日本玩家对《命运扳机》的喜爱度甚至还超过了国内。

还有《追逐卡蕾多》《怪物猎人:旅人》以及《2XKO》,都证明了在日本有大爆的机会,这意味着,经过这么多年的积累,腾讯出海盘子之后在日本很可能必然会铺展地更广更深。

但这不是完整追求。《追逐卡蕾多》项目朋友说他们是日本和欧美同步进行了测试,《命运扳机》准备在2026年Q1先上Steam抢先体验,北极光最近刚曝光的《粒粒的小人国》现身TGS,也把欧美发行团队带来了。

还有我曾分析过《三角洲行动》的下一个大增长机会在海外,主机平台或许会先在日本打开局面,但目标一定是全球火爆。

当然,中国游戏厂商也仍旧保持着谦逊的态度和脚踏实地的做事方式,一些你可能认为是“死对头”的国内团队在TGS上积极探讨着思路,大家也都在主动去观察以及与日本开发商交流,去分析怎么做好自己的产品、怎么做到更深层的本地化运营。

比如《命运扳机》制作团队在TGS现场舞台公开与媒体交流,正是日本玩家熟悉的味道,完美世界《异环》甚至还没上线就先把与日本热门虚拟乐队的联动搬进了测试版本,在TGS上开放给日本玩家体验,大家都很开放地寻找着新解法。

毕竟想打开早已成熟市场的局面,不只要懂文化、运营,更要全面走进到这个市场的习惯、发展,才可能打实竞争基础把业务做长久,而不是依赖“运气”、期待爆款。

回看这次TGS,我认为随着近年来参加这种国际化的展会越来越多,中国厂商正在从“走出去”慢慢转向“融进去”,从需要被“审视、认可”的来自中国,到用“产品”实力说话,“英雄不问出处”,从“竞争”到“共荣”甚至是“合作共赢”的状态。

或许如今被视为“更高殿堂”的GDC、科隆展,我们确实还做不到类似TGS这样具体的影响力体现,但前些年在TGS上谁又能想到中国游戏厂商会这么快走到今天?

至少可以很明确的是,中国厂商“找存在感”已经是过去式了。未来海阔天空,我们会走到哪里,具有很大的想象空间。