中国游戏口述史系列04——《赤壁》往事,刘刚、李波先生访谈

背景信息

本文原载于微信公众号“游戏收藏与研究”。

原文标题,原作者“路行己”,经原作者及受访人授权,由 indienova 转载发布。

- 受访:刘刚、李波

- 访谈:路行己

刘刚(刘老师)1996 年以实习程序员的身份参与了《官渡》的开发,并在项目关键时期发挥了重要作用(参见“)。随后被任命为瞬间工作室的负责人,主导开发国产经典 RTS 游戏《赤壁》。

李波(李老师)从大二开始(1993 年)成为《电软》的外部作者,1994 年以兼职身份参与代销了 FC 卡带《赌神》。毕业后加入前导,参与过《官渡》的测试工作,随后转入瞬间工作室,工作期间升任为主策划。

刘刚老师和李波老师作为瞬间工作室的核心成员,不仅制作了《赤壁》,之后还加入了尚洋公司,并完成了《烈火文明》等多部作品。本篇将重点介绍《赤壁》的开发经历。

目前,刘刚老师正在开发一款动作类型的客户端网游,由于尚未公开,因此不便透露更多信息。李波老师还在从事基于游戏模式的新兴科技行业。

路行己,玩家、游戏收藏家、设计师、作者。现担任北京收藏家协会游戏研究分会负责人、中国传媒大学动画与数字艺术学院客座讲师(《游戏用户体验》课程),著有《体验传递:游戏用户体验分析与设计》。目前致力于结合实物藏品与实地访谈,立体还原 90 年代中国游戏产业开端的历史。

indienova 转载版说明:此为笔者在原公众号文章基础上经过内容迭代和更多研究形成的版本,部分内容进行了更新。

龙泉宾馆的“瞬间”

行己:从游戏设计上看,《赤壁》的整体开发思路和之前的《官渡》出现了明显的不同,这块原因能具体讲讲么?

刘老师:是的,1996 年夏天在《官渡》收官之后,前导公司在北京的龙泉宾馆组织了一次讨论会。其中就对后续的游戏开发思路进行了商议。在会上我们总结了《官渡》项目中的经验,认为纯创新的研发方式会面临很多未知的风险,特别是在技术和策划都还处于摸索阶段的时期。因为当时不像现在,互联网非常发达,很多技术和经验非常容易找到。当时互联网还不发达,国内能够参考的游戏开发资料非常少,所以我们对未知风险的解决能力也是非常有限的。公司为了保障游戏项目的成功率,就选择了基于已有游戏进行微创新的开发模式。

注:这种参照现有成功游戏进行开发的模式至今仍在沿用,其中应用最广泛的是基于一个游戏的机制更改题材、剧情和画面表现。这种做法被业内称作“换皮”。另外更高级的做法是充分吸收原作的设计思路和用户偏好,然后基于原作进行机制上的改进并配合设计出相应的题材和画面内容,这种做法被称作“微创新”。游戏行业中最著名的“微创新”公司当属暴雪娱乐。

行己:当时这种参考现有游戏的做法是谁提出来的呢?

刘老师:应该是我、苗老师还有李海军都有跟边总(边晓春先生)提过,其他人应该也提过。而且边总非常开明,听到我们的提议后,认为适合公司后续的游戏研发,决定尊重我们的想法,让我们按照自己的想法来做。

行己:之后咱们就确定成立“瞬间”工作室了?

刘老师:是的。

行己:“瞬间”这个名字很好听,当时是怎么想到这个名字的呢?

刘老师:当时主美刘治想到人的一生如白驹过隙,所以我们希望在短暂的一生中做出一些对行业有意义的事情,就像在夜空中划出一道美好的火花,所以我们选择了“瞬间”这个名字,来体现生命的宝贵。

注:后来瞬间工作室的工作效率也确实是前导中最高的,这点从《赤壁》的完成度可见一斑。

《赤壁》的微创新

行己:《赤壁》的设计为何会以《魔兽争霸 2》(《War2》)为主要参考?

刘老师:一个是《War2》主要是冷兵器近战,另一个是它是个中古魔幻题材,从这两方面看比较适合我们参考。

李老师:对,另外从策划角度看,当时《War2》的兵种搭配策略要比《命令与征服》(CNC)和《红警》(RA)丰富的多,这就能让游戏更加耐玩。像 CNC 和 RA 这种游戏主要就是探地图然后堆兵(主要是坦克)。只要兵的数量上来了,基本就赢了。

刘老师:对,另外我们在玩《War2》的时候,两层的地图迷雾也是非常好的设计,这样让游戏对战过程中更加耐玩。当时我们主要玩的是联机对战,这点上《War2》的双层迷雾设计让对战乐趣提升了不少。

注:双层迷雾是游戏地图未探查时有一层黑色迷雾,探查以后,在超出单位视野的部分还会笼罩一层暗色遮罩,只能显示地形而无法显示其他信息。

《魔兽争霸 2》大陆首发版

北京收藏家协会游戏研究分会:路行己,实物藏品

行己:那咱们在《War2》的基础上又做了哪些修改呢?

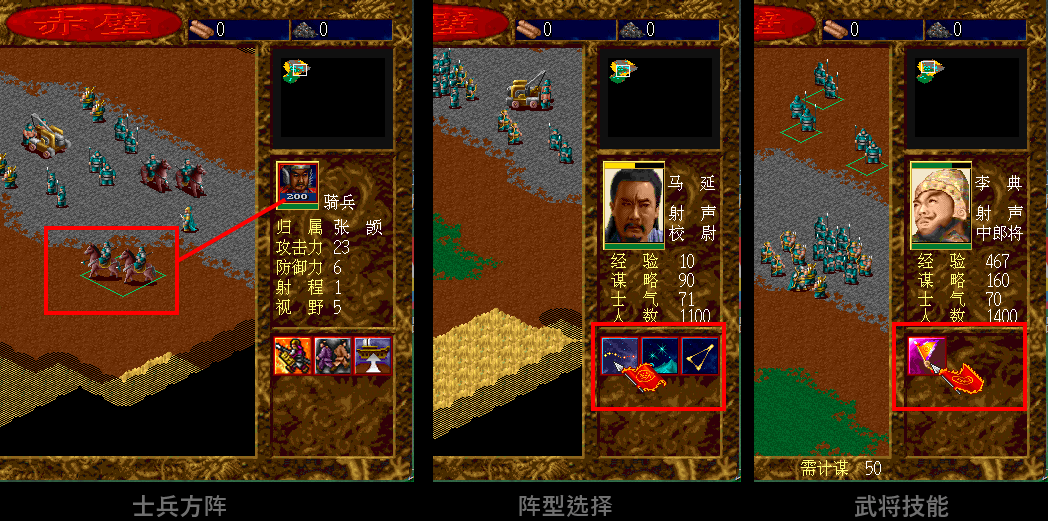

李老师:当时其实有 3 个小创新,一个是在 RTS 游戏里加入带技能的英雄单位,突出武将的重要性,因为三国题材重点就是武将。第二是,兵种的人数表示形式。《War2》的单位是一个士兵就是一个人。但是对于三国题材来说,1 个赵云出去后边跟着 9 个兵不成体统,所以我们是将兵种的血量换成了人数的概念,然后当人数超过 100 后,会呈现出一个步兵方阵的样式。最后一个创新是引入了阵型的概念。

赤壁中的武将技能、步兵方阵和阵型,游戏截图

行己:那阵型这个概念和传统 RTS 游戏的走位相比有何不同呢?

李老师:不同阵型会有对应兵种的加成效果。

行己:还有别的设计点么?

刘老师:我们当时还参照《War2》做了一个地图编辑器,这个之前的国产 RTS 应该也没有做过。而且最初我们的想法是玩家编辑地图的时候,一些地形上的叠加效果可以通过多次递归实现更自然的地形过渡。比如一个水坑挨着一个山崖的时候,水坑的边缘会先生成一段岸,然后过度到草地,再过度到山地。然后地图编辑器会根据不同地形的距离和反复叠加的种类及数量进行多次演算,从而生成出一个更加自然的地形效果。不过这是我们后来的一位同事做的,在《赤壁》的正式版里没来得及用上。后来在尚洋因为开发的是 RPG,所以这个升级版的编辑器也就一直没有用武之地了。这也算是一个小遗憾。另外这里我还想说一句:2003 年,目标软件,我们新立项项目的时候,用到了,完全只做了一个类似《War3》(3D 版)的地图编辑器,可惜该项目最后也被砍掉了,更大的遗憾…

行己:我记得《赤壁》中还有一个特色,就是用武将带兵量作为人口上限的限制。

李老师:对,所有的单位都需要加入到武将的编队中才能行动,武将有各自的带兵量。这块也是为了还原三国题材中的武将体验而设计的。

《赤壁》大陆首发大盒版

北京收藏家协会游戏研究分会:路行己,实物藏品

技术难点与开发过程

行己:在《赤壁》的开发过程中有没有遇到什么技术难点?

刘老师:主要有三个点是比较难的,1、双层地图迷雾;2、战斗 AI;3、寻路算法;4、地图编辑器。地图迷雾这块是骆文超负责解决的,战斗 AI 是田越负责的,寻路算法是董海,然后我除了担任主程序的工作外,负责地图编辑器的工作。当时我们做程序设计是非常看重实现效率的(CPU 等硬件资源的使用效率),我记得当时我们还和英特尔合作,利用奔腾 CPU 提供的新指令集(MMX),让游戏代码的实现效率提高了不少。

编者按:CPU 中的指令集,在 CPU 的运算中有重要加速作用,尤其是编码方面,若使用的软件对 CPU 的指令集有优化,那么 CPU 的运算效能较无指令集优化运行速度有很大提升。在 90 年代的 PC 机中,大量电脑是没有独立显卡或 GPU 芯片的,很多情况下 CPU 同时负责逻辑运算和图形运算,因此 CPU 的效率优化非常重要。

MMX 是 MultiMedia eXtensions(多媒体扩展)的缩写,是第六代 CPU 芯片的重要特点。MMX 技术是在 CPU 中加入了特地为视频信号(Video Signal),音频信号(Audio Signal)以及图像处理(Graphical Manipulation)而设计的 57 条指令,因此,MMX CPU 极大地提高了电脑的多媒体(如立体声、视频、三维动画等)处理功能。MMX 在当时被称作“麻麻叉”技术。

行己:当时的开发状态是什么样的?

刘老师:当时我们 5 个程序员,从 1996 年 9 月开始开发,用了 10 个月基本完成了全部游戏内容,这基本就是我们的极限了。我记得那会儿我是每天 9 点开始上班,然后干到晚上 12 点。我记得当时有 4 个月我基本就是住在公司了。

行己:那当时有没有什么反编译手段可以快速复制《War2》的代码?

刘老师:没有。

行己:那咱们当时是怎么实现《War2》里的那些功能呢?

李老师:我们的做法是策划先去抄,先把规则提取出来。比如地图编辑器,刚才刘老师说的地形衔接规则,我记得我是画过图的,中间这一块,然后周围几块什么形状,这些规则都是要在编辑器的策划文档里写出来的,然后程序再根据文档去思考如何实现。

行己:那这基本上就是从 0 开始摸索吧?

刘老师:那会儿基本上都是自己摸索,后来英特尔会组织大家去开一些行业技术会。鼓励游戏公司基于他们的新技术开发游戏,也会找一些海外的游戏从业者给我们分享一些经验。而且英特尔还会给我们提供最新的奔腾电脑,供我们开发使用,让我们尽量在游戏中运用到新的技术,不过这是开发到后来的事情了(大概在 97 年左右)。

注:这里英特尔的做法和苹果公司对手游开发者的方式如出一辙,希望开发者能够尽量多的使用新型号硬件独有的技术来制作游戏,进而促进硬件销售。为此硬件提供商往往会给优秀的开发者提供最新的开发硬件。

行己:咱们当时在《War2》的基础上做了很多改动,会不会导致游戏的平衡性出现问题?

李老师:整体的改动都在《War2》的设计框架内,特别是数值,我们是评估过上下限的。比如说武将单元的加入,对于原来兵种的数值加成效果如何做数值。当时的武将设计里,既有阵型加成,也有武将自身属性的加成,此外还有武将技能的加成。这些都在基本的数值框架下。然后我们再基于这个设计方向去不断的试错和迭代,例如:早期设计的阵型、技能等数值对兵种的影响是一个连乘的关系,类似 1.2×1.2×1.2 这种,后来发现数值超限了,然后我们就都改成了加法叠加这种 1.2+1.2+1.2。最终确保游戏的平衡性在可控范围内。

开发趣事

行己:在如此艰难的开发过程中,有没有什么有意思的事情?

李老师:我们当时租的是西绦胡同里的一个机关小院,因为是事业单位,门卫每天 8、9 点的时候就会锁门。但是我们下班都挺晚的,所以想回家的人就需要翻墙出去,最有意思的是还有骑车来的同事把自行车也停院里了,这就需要骑车来的人先翻墙出去,然后里面的人再把自行车给递过去。不知道的还以为有人偷车呢(笑)。

行己:对,那会儿北京老丢自行车,基本每家都丢过自行车(笑)。

刘老师:我印象比较深的事情是我们特别正式的讨论过一次上班能不能玩游戏。后来讨论的结果是策划可以上班玩游戏,其他岗位要下班以后玩。因为策划需要去分析《War2》的游戏机制,拆解数值,借鉴地图和关卡的设计。所以看游戏也是工作的一部分。

李老师:对,我记得我当时还写过 Word 文档对照《War2》的设计点怎么转换成《赤壁》里的不同设计。然后那会儿我们下班以后还有外面的人来跟我们一起打游戏。

行己:当时 8 点下班小院都锁门了,外面人怎么进来?

李老师:提前进来,我记得那会儿弗兰克经常拎着汉堡和可乐就来了,一下班他就过来,然后大概六七点钟他就先进公司来坐着。

行己:这算不算中国最早的游戏网吧?(笑)

刘老师:我记得还有一次是我和王工(王亮)去上海参加英特尔的分享会,结果坐飞机回来的时候王工的身份证丢了,然后他就让我先回来了,那时候我刚毕业,有点不懂事,真就自己先回来了,一点都不仗义(笑)。后来王工是自己坐火车回来的,好在当时火车票还没实名。

赤壁的成绩及后续作品

行己:当时《赤壁》的销量大约有多少?

刘老师:不算 OEM 的话应该有 15000 套左右,算上 OEM 整体过了 10 万套吧。

行己:那咱们考虑过后续作品么?

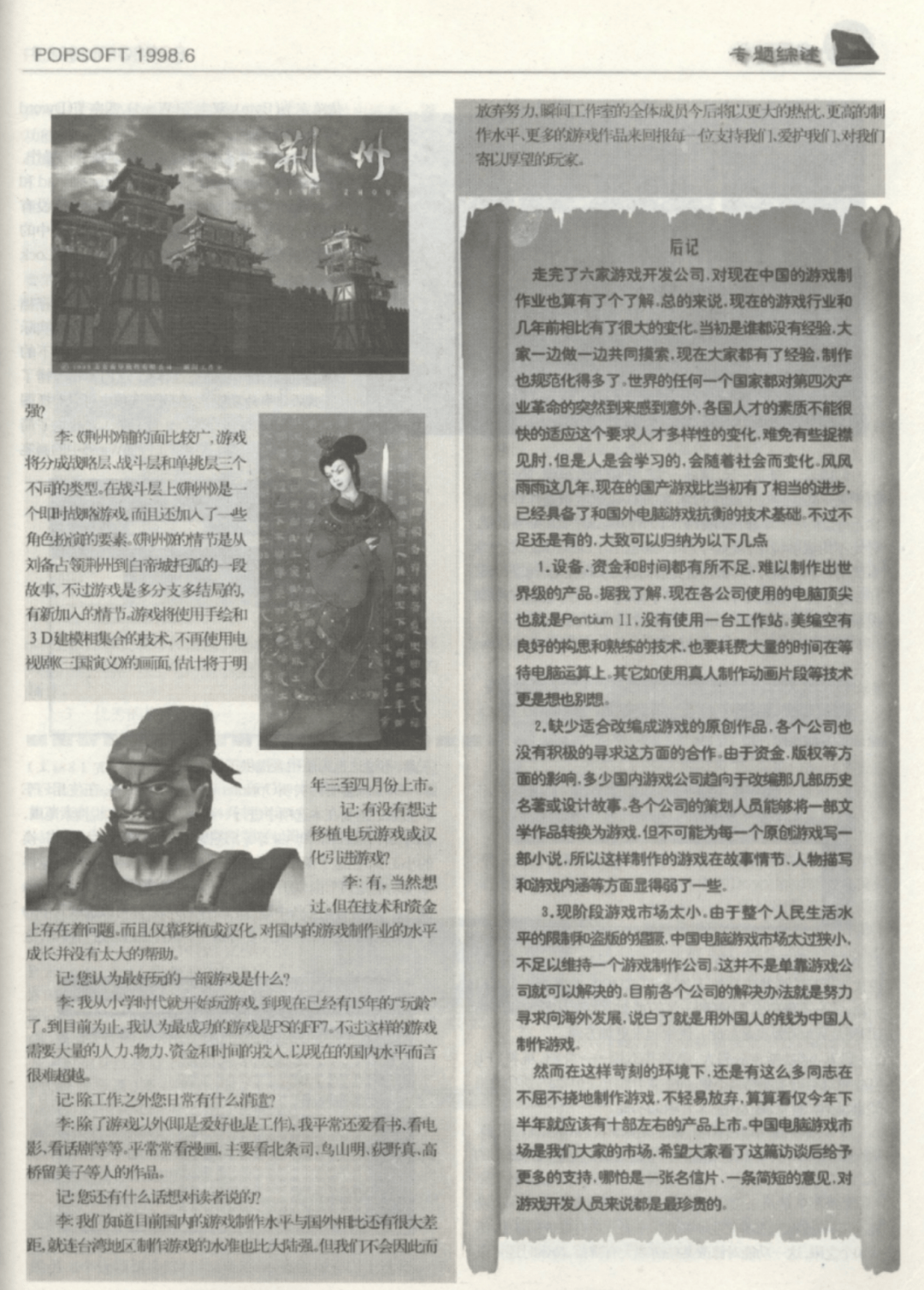

刘老师:有的,我们完成了赤壁增强版之后,下一作是《荆州》。

《赤壁》增强版

北京收藏家协会游戏研究分会:路行己,实物藏品

行己:《荆州》的设计是否还和《赤壁》一样?

刘老师:也有创新,首先在技术上我们开始尝试使用 3D 的地图甚至是单位。然后在玩法设计上我们也考虑了类似《傲世三国》的内城和外城的双层地图设计。那时候英特尔也非常支持我们,提供了技术并且想做 OEM 的捆绑销售,包销 10 万份。

行己:所以《荆州》不是简单复制《赤壁》而是有很多创新的?

刘老师:是的,因为那时候我们觉得照着《War2》学习的差不多了,不能总是抄人家的,所以也开始尝试做自己的东西。不过很遗憾,这个项目随着研发团队的整体裁撤,也就没能继续下去。我记得最后一天是 1998 年 6 月 25 日或者 28 日。

《荆州》早期的采访

《大众软件》(1998.06),电子扫描件

《赤壁》的豪华版之谜

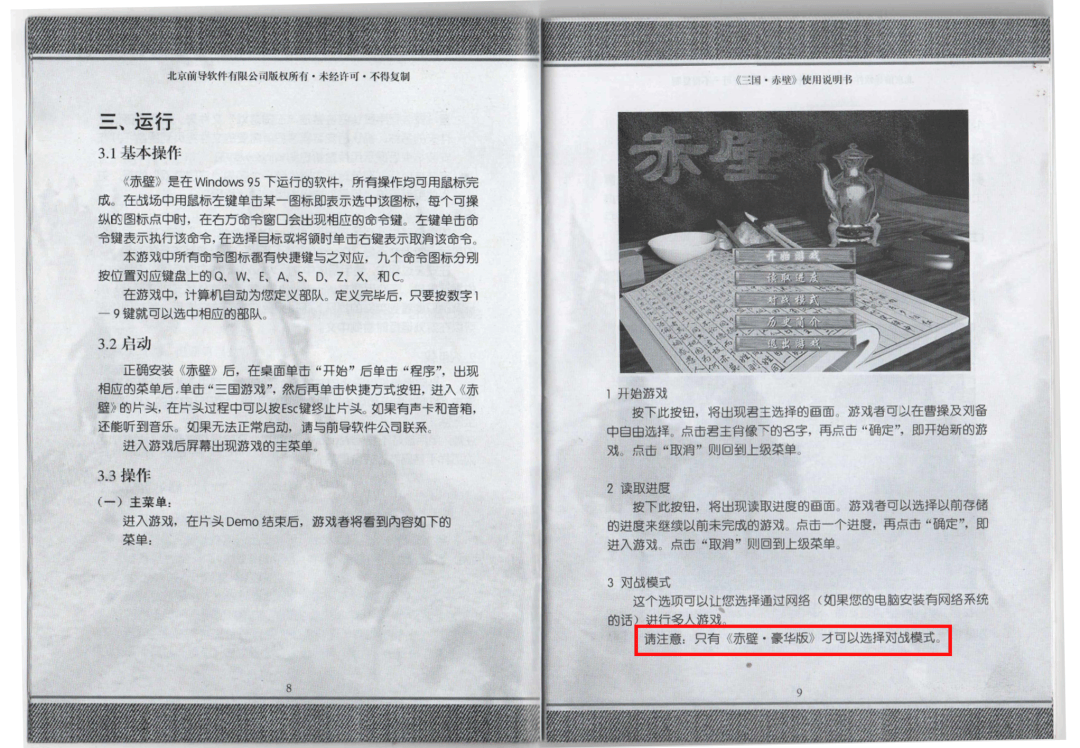

在和二位老师沟通中我们提到了游戏说明书里提到的《赤壁》豪华版,二位老师印象中确实有测试过豪华版的功能,感觉可能是有过豪华版。但是从资深藏友的反馈中并未见过此版本,因此如果有豪华版的朋友欢迎提供相关图片。

《赤壁》说明书提到的豪华版内容

北京收藏家协会游戏研究分会:路行己,实物扫描件

《赤壁》的历史意义

第一个销量破 10 万套的中国大陆自研游戏;

第一个引入武将和武将技能的国产 RTS;

第一个引入阵型系统的 RTS;

第一个通过武将带兵量限制人口的 RTS 游戏;

第一个拥有地图编辑器的国产 RTS;

前导公司研发战略走向成熟的代表作品。

《赤壁》和《水浒聚义篇》是同时立项的,《齐天大圣》要晚 3 个月左右,最后《赤壁》是三个项目中完成度最高的(从市场表现上也可推测)。

虽然两位老师表示当时《赤壁》的产品品质距离国外一线作品还有差距,但是瞬间工作室的同仁们,也在非常努力的迎头追赶。

据刘刚老师回忆:瞬间工作室的工作状态类似如今的 996,但是对游戏的热爱和理想并没有让大家产生太多怨言,很多事情都是自发的。

编者按:由于单机游戏市场受到盗版冲击严重,因此当年开发者不仅是工作非常辛苦,收入也并不如 F2P 游戏模式高。目前已知最为艰辛的是“逆火工作室”,我们也将在后续内容中分享,欢迎关注。

从两位前辈的身上,我看到了中国第一代游戏人的理想、热爱、奉献与拼搏,而这也是很多中国游戏人共有的特质…

附录

附录 1:《赤壁》制作人员名单

制 片: 边晓春

监 制: 王 亮、 胡 林

游戏设计: 钟志钧、 李 波

主程序设计:刘 刚

程 序 员: 刘 刚、 李海军、 董 海、 田 越、 骆文超

美术设计: 普 博、 刘 冶

美术制作: 普 博、 刘 冶、 吕卫东、 张 君、 纪 峥

平面设计: 刘 冶

多媒体设计:王 镝

多媒体制作:王 镝、 彭 勃、 林 东

音乐总监: 刘 鹏

配 音: 李海峰

音效制作: 北京赛百威信息有限公司

音乐制作: 北京赛百威信息有限公司

测 试: 汪 寅

附录 2:《赤壁》研发周期

简体版: 1996 年 9 月至 1997 年 6 月

日文版: 1997 年 8 月

OEM 版: 1997 年 9 月

韩文版: 1997 年 11 月

繁体版: 1997 年 12 月

增强版: 1997 年 12 月

——完——

参考资料

——前导游戏拓荒路(全篇)

——游戏策划与编程之路

——CPU 官方兴奋剂!历代 Intel 指令集回顾

——它见证了中国汉化游戏的起点:《赌神》

——《大众软件》1998 年 6 月

* 本文系授权转载,不代表 indienova 立场。未经允许,请勿二次转载。