原创 网红女律师塌房,律师身份被曝光作假,相关部门已展开调查

网红女律师塌房,律师身份被曝光作假,相关部门已展开调查,近日,拥有14万粉丝的成都“网红律师”西绿被曝并非真正执业律师,引发公众高度关注,这一事件不仅揭开了“假律师”博眼球背后的流量逻辑,也再次暴露了网络平台在“身份审查”与“内容监管”方面的漏洞。

“西绿”本名赵某某,长期活跃于短视频平台,以“美女精英律师”的形象示人,日常发布内容涵盖普法知识、职场经验以及精致生活方式。她与同样自称律师的男友组成“律师情侣档”,在网友眼中堪称“知性与颜值并存”的新媒体代表。

然而,正是这一高辨识度、强专业背书的人设,让她迅速脱颖而出、积累大量粉丝,也成为品牌合作与商业变现的基础,问题在于,这一切的根基——“律师身份”并不真实。

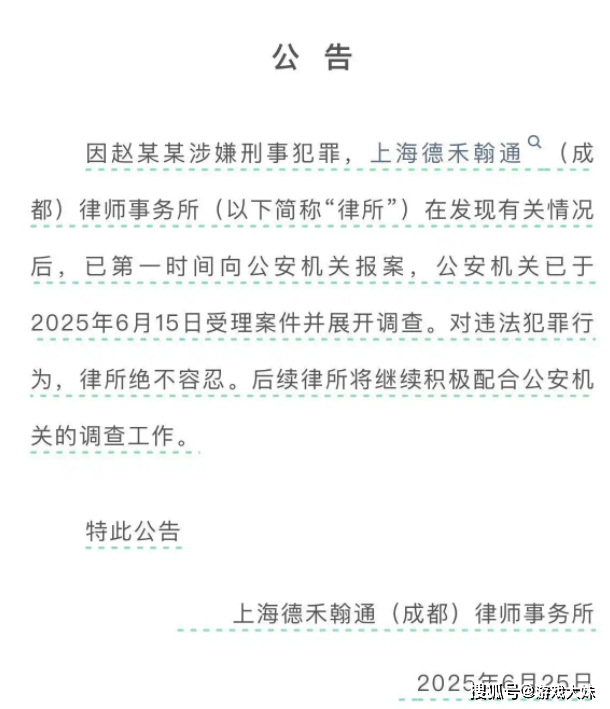

成都市司法局已明确回应,赵某某并无律师执业资格,而她的“专业形象”不过是精心包装出来的假象,更令人震惊的是,这场“拆穿”的导火索并非源于公众监督,而是因其涉嫌刑事犯罪,被德禾翰通(成都)律师事务所举报,才引起舆论和媒体介入。

这一事件的本质,不仅是个体道德问题,更是网络信息真实性与平台责任的集中体现,在当今“人设经济”盛行的背景下,拥有一个权威标签几乎等于握住了流量密码,律师、医生、教师等职业不仅自带社会公信力,更能为内容增添可信度和传播力,一旦这些身份被虚构,影响的不仅是观众的信任,还有行业的整体声誉。

赵某某事件也引发了公众对于网络身份认证机制的思考,为何一个非律师能堂而皇之在平台上以律师身份运营多年?平台在“认证”与“推荐”背后是否真正承担起了审核责任?面对“假专业人设”可能引发的误导、诈骗甚至违法行为,我们是否应该设立更严格的身份核验与法律追责机制?

虚假人设的崩塌固然令人遗憾,但更值得警惕的是背后那条看似隐蔽却潜藏风险的流量黑链,唯有在制度上建立更严密的身份审核与处罚机制,才能让“真假难辨”的人设不再成为割韭菜的利器,也才能守住公众对专业与正义的基本信任,对此你们有什么想吐槽的吗?