明日方舟策划专访丨鹰角如何做出独一无二的二游肉鸽

让游戏回归好玩。 |

文/托马斯之颅&王丹

某知名二游产品负责人曾跟我讲过一个段子:面试来自其他厂商的策划时,他时不时会问对方为什么要在自家游戏里做肉鸽(Roguelike)?很多面试者的答案都言简意赅——因为集成战略火了。

“集成战略”是《明日方舟》的肉鸽玩法,该怎么形容它的成功呢?最近互联网上有一个超级热梗,人称"蟑螂圣经"。视频里,up主在地铁上遇到了cos《明日方舟》角色的同好,想加好友,张口就是两句话:"你玩集成战略吗?你看仙术杯吗?"

那么什么是仙术杯?这是一场自2022年开始连年举办的的民间赛事。不玩《明日方舟》的人或许不太理解,为什么那么多人愿意观看单局动辄要1个多小时、持续近半个月的2D塔防肉鸽比赛。然而仙术杯至今已经举办到了第七届,B站上不少相关视频播放量都接近百万,NGA上这届的相关帖子,也盖到了7万多楼。

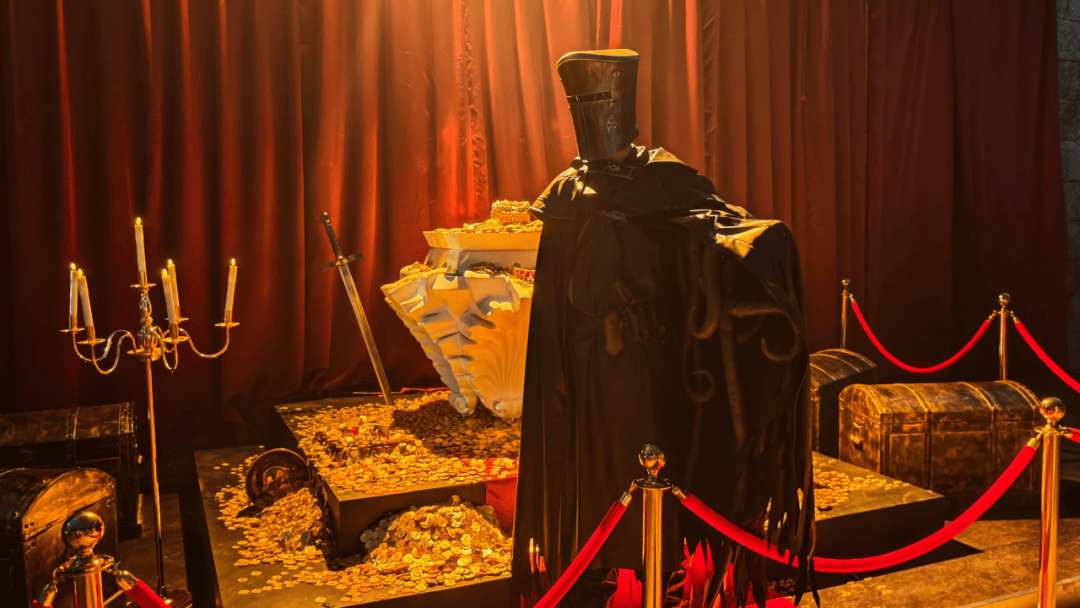

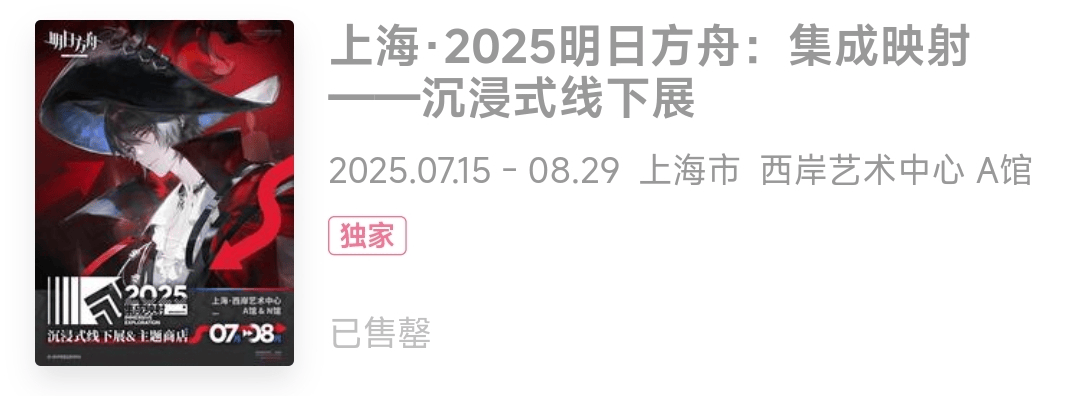

作为一个单独的玩法模式,热度甚至能撑起一场实体活动——《明日方舟》「集成映射」沉浸式线下展。

视频源自《明日方舟》官方微博

什么叫沉浸式?去了现场我才明白,这不是「官方布景请coser,玩家来现场打卡拍照」式展览,而是打破第四面墙的交互活动。我很难用单一的词来解释「集成映射」究竟是什么,它包含了太多要素:互动、解谜、密室追逐、演出、舞蹈……不难看出,《明日方舟》为这次活动投入了相当大的精力;也很难想象,集成战略作为玩法模块的内容量要有多丰富,才能支撑起一场大型线下活动。

可点击查看大图

活动上半场的门票也早已售罄。需要注意的是,这场活动并非只办两三天,而是要持续举办近一个半月——集成战略的热度,无需多言。

活动上半场7月15日-8月3日的门票已全部售罄

这是无数二游梦寐以求的局面:在一次性消耗内容之外,还有一个复玩性高,角色价值评价体系不同,不被玩家吐槽打工,还热度爆棚的玩法模式,用来帮助玩家度过版本之间的长草期。

现如今,肉鸽几乎成了二游,甚至更多GaaS游戏做副玩法的标配。不过很多游戏的肉鸽模式,都更追求比拼运气,叠加大数字的爽感释放,而非像集成战略一样,真正让人体会成长、运营、搭配和复杂的可能性。不少up主也会围绕这一点,夸奖鹰角超出二游刻板印象的玩法设计能力。

鹰角是怎么做到这一切的?肉鸽到底是不是长线运营的万能钥匙?做一个集成战略like靠谱吗?上周,葡萄君获得了一次机会,有幸到鹰角采访了《明日方舟》主策划威廉和关卡策划负责人大黄,听他们讲述了集成战略的研发与迭代历程,以及对于肉鸽设计和长线运营的思考。

我猜,应该有不少朋友对他们的想法感兴趣——万一,集成战略的设计逻辑,就是业界「可借鉴」的成熟公式呢?

答案很遗憾:和他们聊完我才意识到,集成战略成功的前提,几乎和《明日方舟》的一切有关——角色丰富度、数值逻辑、核心战斗、策略维度、制作成本……围绕集成战略玩法的几乎每个设计都有其目标,而且一开始团队就想好了长线运营的逻辑。

行业里无脑做肉鸽,甚至照抄集成战略的思路,显然不是最优解——这套打法,是给《明日方舟》量身定做的,它并不是适合所有二游的泛用套路。围绕产品自身的品类、特质,做相应的创新才是正途。

威廉和大黄承认,「死磕」创新并不容易。但他们相信:"做创新可能会错,不创新肯定会炸"。更何况游戏人的初心,就是做出好东西,获得好评价。——只要玩家喜欢,那做创新再艰难也值得。

01

集成战略是怎么来的?

最早,肉鸽只是《明日方舟》的一次限时活动尝试,并非常驻玩法。

彼时人手有限的《明日方舟》项目组,面临内容型游戏永恒的难题:内容产出赶不上消耗速度。他们希望通过复玩性高、开发量更可控的玩法,来填补长草期。

那会儿二游圈已有不少解决方案,基本明摆着是冲拉留存、提日活来的,比如深渊爬塔、异步PvP……但团队觉得,他们应该做一点更新、更有设计感的,不是为了框住玩家,而是能让大家开心的东西。

围绕这个目标,《明日方舟》于2020年推出了一期限时活动「刻俄柏的灰蕈迷境」(下称小刻肉鸽),后来的集成战略,便是以此为基础改造而来。

图源B站@代理人xzlf

为什么是肉鸽?

首先是因为喜欢。

威廉告诉我,《明日方舟》设计玩法时有个不成文的前提:“我们得先自己认可这个玩法,再思考它怎么跟《明日方舟》结合。”

小刻肉鸽的最初,是时任关卡策划负责人的RUA牛结合肉鸽和《明日方舟》玩法尝试搓出了基础的原型,项目组一致觉得很好玩,于是项目组一起开发了这个限时活动。

作为一个试验玩法的活动,当时只上线了一个月。时间来到21年下半年,那时的《明日方舟》正面临内容消耗速度极快的难题,游戏状态也面临转型,玩家对于新玩法的呼声愈发迫切。项目组紧迫的需要一个复玩性较强的常驻玩法,而这个改造的课题,则交给了当时作为策划骨干的威廉,经过很快速的讨论,便选择了集成战略作为这一常驻选型。

这可不是单纯的上头——肉鸽确实有在《明日方舟》常驻的可能性,这涉及更深层的第二个原因:《明日方舟》的塔防玩法,策略空间够广,他们在早期试验中发现,塔防的战斗系统可以支持构建一套肉鸽玩法。

一方面,塔防本就是兼具操作和策略的玩法,它既考验手又考验大脑。

另一方面,和同类塔防游戏对比,《明日方舟》的策略多样性绝不算低,甚至可能算高的那一档——

《明日方舟》目前有三百多位干员,一般关卡允许玩家编队12名干员入局(不同玩法的编队条件不同),各个干员还有职业分支、技能、部署情况、攻击范围等维度的区分……光说编队,就能构筑出一大堆打法流派;

再者,《明日方舟》还在塔防策略中增加了方向的概念,这在当年并不多见,早期甚至有玩家吐槽,说放个角色还得定方向太复杂了,但项目组认为方向本身是符合玩家直觉的,同时可以提供更多策略乐趣,最后才保留了下来;

方向的定夺可能扭转局势,甚至定生死。

图源B站@逗比寒MillerRHan

而且,《明日方舟》的地图是栅格化的,干员的攻击范围,以及敌人的位置都十分明确,相较角色攻击范围为圆形的部分塔防游戏,《明日方舟》的空间感在策略体验上给玩家提供的参考信息和反馈,都更直观,更易感知。

利用栅格把敌军「挤」出位置,更是常见微操。

图源B站@艾姬酱

编队、地图、敌人类型……《明日方舟》玩法上能尝试的维度可太多了。结合这些玩家本就熟知的内容,项目组敲定了未来集成战略,也就是《明日方舟》肉鸽随机流程的基础框架。

这个框架由三个设计空间构成:一是角色,即干员;二是遗物,也就是加BUFF的道具,在集成战略中称为收藏品;三是环境,即每场战斗关卡的地图、敌人等。

可点击查看大图

小刻肉鸽的部分收藏品,图源B站@星与花信

这三个空间之间并非简单的叠加关系,而是能够相乘产生协同效应。打个比方,不同的编队能在局内产生不同的打法策略,而不同收藏品的BUFF搭配,和干员能力交织相乘,又会涌现出更多可能性……

换言之,只要这三个空间够大,乘法关系够多,理论上就有难以估量的通关路数。

至于为什么是三个,大黄解释说,他们考虑过做减法,但发现删掉任何一个都会减弱策略乐趣;反过来,再增加一个,也很难找到理解门槛足够低、又和这三个空间很不一样的切入点。

在这三个空间的基础上,其他关键的底层机制也逐一被建立起来。

比如希望(玩家在集成战略中招募干员需要消耗希望,干员星级越高消耗希望点数越大)、招募券(随机出现,职业维度)……《明日方舟》本身的培养维度和集成战略的设计相协同,这些机制有的降低了体验门槛,有的带来了玩法策略的新鲜感,让玩家局外的练度能够被分段释放,并在局内再度感受到干员养成的节奏感和反馈。

大黄个人就非常喜欢招募券,他认为这种随机性巧妙的打乱了玩家获取角色的顺序,合理范围内变相引导玩家根据现有资源来调整编队策略:“有可能你这局拿不到想要的干员,也有可能一整局都摸不出某个招募券……但这不意味着你的路被堵死了,你看似没得选,但职业维度上依然有得选,你总有办法搭出自己的队伍。”

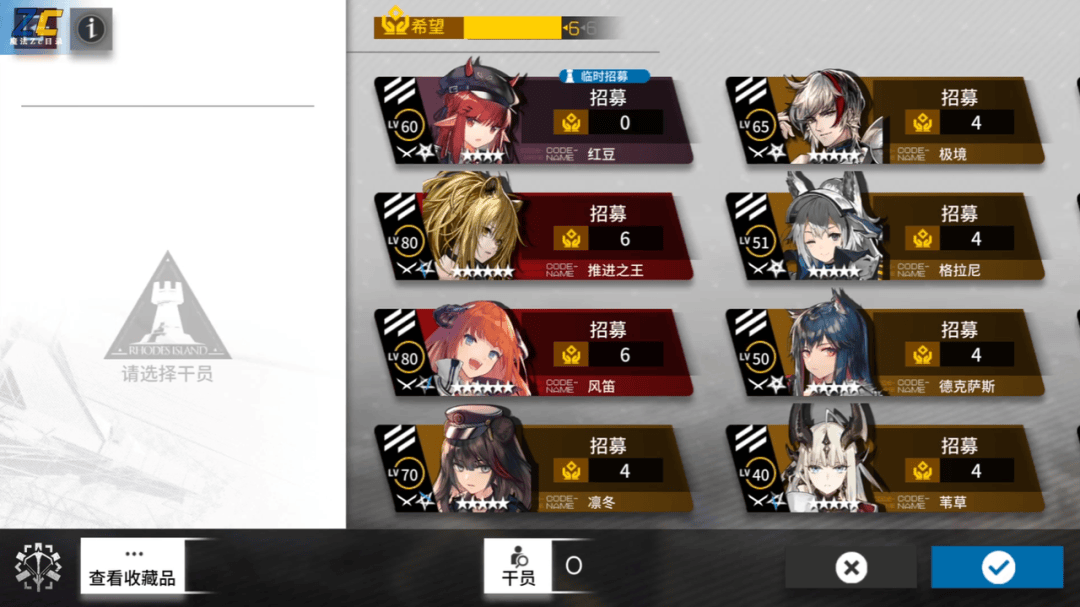

可点击查看大图

小刻肉鸽已有希望和招募券,图源B站@魔法Zc目录

值得注意的是,集成战略它有独属于自己的特殊机制,但机制建立的规则是符合《明日方舟》玩家直觉的。这是项目组有意为之——大黄告诉我,只有做符合直觉的东西,才能在增加策略广度的同时,尽量不给玩家增加思考负担。

他举例了两种直觉,一种来自极易触发的共有记忆维度,比如大部分人都能立马反应上来1+1=2;另一种是空间感知上的直觉,比如右撇子更习惯从自行车的左侧上车。

对应到《明日方舟》玩家的规则记忆,比如下干员进地图中需要 cost 就符合直觉,如果换一套新的费用系统,玩家就得重新学习理解;又比如说,《明日方舟》集成战略的节点是向右推进的,这也符合玩家的游戏直觉。

看到这儿你应该发现了,集成战略内容丰富度和复杂性之间的关系,为什么有的设计看似复杂,但又好像本就该这样,为什么明明是新玩法,玩家接受度却这么高。大到整个框架,细到微小的调整,改与不改背后,尽是门道和说法。

小刻肉鸽,图源B站@魔法Zc目录

敲定基础框架之后,整个项目组紧锣密鼓地开始了集成战略的常驻化改造。

通过威廉的讲述,葡萄君得知,那段时间项目组以极高的效率进行设计决策,并进行了长达多个月的加班冲刺。最终,《明日方舟》于2022年1月推出玩法「傀影与猩红孤钻」(下称傀影肉鸽),也就是首个常驻集成战略主题。

玩法上线后,玩家反响远超团队预期,游戏数据也迎来了重新增长的拐点。这下,集成战略立住了。

02

"沿用老设计,

我们一定会死"

但傀影肉鸽的首战告捷,并不是集成战略的终点,而只是一个开始。

威廉告诉我,他研究过其他游戏的常驻玩法,发现那些常被玩家吐槽臃肿的部分设计,存在一个共性:“它不更新了。我觉得常驻的另一面在于,它一定要更新……如果我们一直沿用最开始的设计、完全不变,一定会死。”

为了让集成战略能够长线运营,他打从一开始请缨做肉鸽时,就认为这个常驻玩法起码每年要出一次新主题;且每个当期主题,每隔几个月要有类似DLC更新的内容拓展,通过新内容来进行环境上的扰动或结局的增加;并且当期主题更新期间,每个月团队都需要给当下主题增加奖励更新,并增添小队剧情内容。

在威廉的想法中,集成战略常驻之后,主题和内容的更新都不该停止,奖励也不能过期。无论是什么时候入坑《明日方舟》玩家,无论什么时候开始玩集成战略,都应该能获得全部奖励,这样所有玩家都不会焦虑,且会更聚焦于玩法本身的乐趣——这一套设计理念极为少见。但如今事实证明,这套长线思路展现出了超过大家预期的"鲁棒性"(Robustness,健壮性)。

从「傀影与猩红孤钻」,到如今「岁的界园志异」,这已经是集成战略常驻后的第五期正式主题。《明日方舟》项目组一直在定期组建feature team,以集成战略为例,大家会先讨论敲定新主题的特点和体验目标,比如针对2022年9月上线的「水月与深蓝之树」(下称水月肉鸽),威廉给出的主题描述是“要有深海线神秘又美丽的感觉,且希望它的随机感比较强。”

而每个feature team,都需要探讨两个有关迭代的核心命题。

第一,上期的哪些内容需要被继承,哪些需要改动?

在每期主题中,团队如果找到能提升游玩体验的调优办法,这些设计大多会被保留了下来,成为之后集成战略的常规设计或标准之一。

比如在傀影肉鸽确定了一整套会被继承的基本框架之后,难度起初只分为三档,而水月肉鸽把难度扩充到了15档,这样低练、高练、高能玩家,都能找到适合自己的肉鸽难度。多层难度的设定在之后的主题中也得到了继承。

再比如,第三期「探索者的银凇止境」(下称萨米肉鸽)开始让节点能被重建改造,从而改善玩家体验。

又比如,之前只要招募干员,玩家必定消耗希望点数,只是多少有所区别。但实操过程中,不少玩家为了招募高星干员,往往会选择不获取低星干员,来攒希望点数。于是团队在第四期「萨卡兹的无终奇语」(下称萨卡兹肉鸽)中,对希望系统进行了改造——包括招募四星干员不再消耗希望,招募、进阶五星干员所需的希望点数降低。

此外,因为发现玩家对集成战略的关注度越来越高,为了回应玩家的期待,团队决定从萨卡兹肉鸽开始进行内容加码,提供更多分支内容,将故事结局增加到五个,并尝试了种子模式。

第二,每期要改什么,才能突显主题特色,营造目标体验?

集成战略的各期主题,都有一些完全不继承的专属机制。而这些对随机性进行控制的中层机制都很好理解,就算让不玩《明日方舟》的人来看,也能一眼明白其中道理。威廉提出,在中层机制的选型中,要选取在所有人脑海里尽可能有一定常识的概念,并将其风格化。

比如水月肉鸽的骰子,它能投掷出不同点数,而点数会影响事件的结局,或者局内的一些效果;

图源B站@找黛儿暖手

萨米肉鸽的密文板,设计灵感来自麻将,通过不断地简化和特色化,最终形成了两两搭配的形式——板子碎片分为两种,颜色分为红绿蓝,需合成使用,合成碎片颜色一致可触发更强效果;

部分密文板,图源B站@Mero麦落酱

萨卡兹肉鸽的思绪系统,则像个负重有限的背包,玩家获取的每个思绪(道具)都有对应容量,所需容量越大、思绪品质越高,但玩家思维负荷有限,如果负荷值超出1.5倍则进入红色状态,玩家无法在节点上进行移动;

今天上线的「岁的界园志异」(下称大炎肉鸽),也有一个特殊的钱盒机制,它有些像筶杯、抽签筒,颇具古典中式风味,更符合大炎的主题。

钱盒部分机制说明

在调优、突显主题特色的同时,威廉和大黄还认为,有些底线是不能越过的。

一方面,影响集成战略基础框架、核心流程的设计,他们觉得必须谨慎对待。

比方说换个思路,集成战略能不能像《杀戮尖塔》那样,开局要求玩家选择流派,比如某个流派让玩家开局只能带一半干员,或者只带指定角色入局?这很可能影响集成战略的基本框架,体验也许会不可控,风险很大。

另一方面,影响玩家角色的设计是不行的。因为干员是《明日方舟》的核心,如果跳过干员,让玩家带着一堆道具打肉鸽,那获取角色、养成角色还有什么意义?

左右

说到底,集成战略哪些东西该改,哪些东西不该改,更像一个需要从整体体验出发去理解的事情。并不是改的内容多、改动力度大,就一定是好事。

大黄认为,改得巧才能改得好,因为集成战略的空间相当复杂,有时或许只是调整了一个小小的螺丝钉,乘法效应就足以颠覆整个体验:“就像老师傅拿水缸练太极,想让水转起来,用蛮力是不行的,得用巧劲。”

这个比喻略显抽象,不过团队承认做肉鸽是有点玄学,在庞大的变量面前,就算有再多测试,也没人敢说自己理解、掌控一切:“做得到底好不好,终究还是要看玩家反馈,这是唯一标准。”

说白了,关于「怎么做好肉鸽?」这个问题,其实《明日方舟》项目组自己也在摸索的路上。尽管集成战略目前已经收获了不少好评,但项目组仍在思考如何改进。

比如团队一直在思考如何合理的控制集成战略的单局时长,减少玩家压力;如何在保证大部分玩家体验的基础上,探索更多解法的可能性......

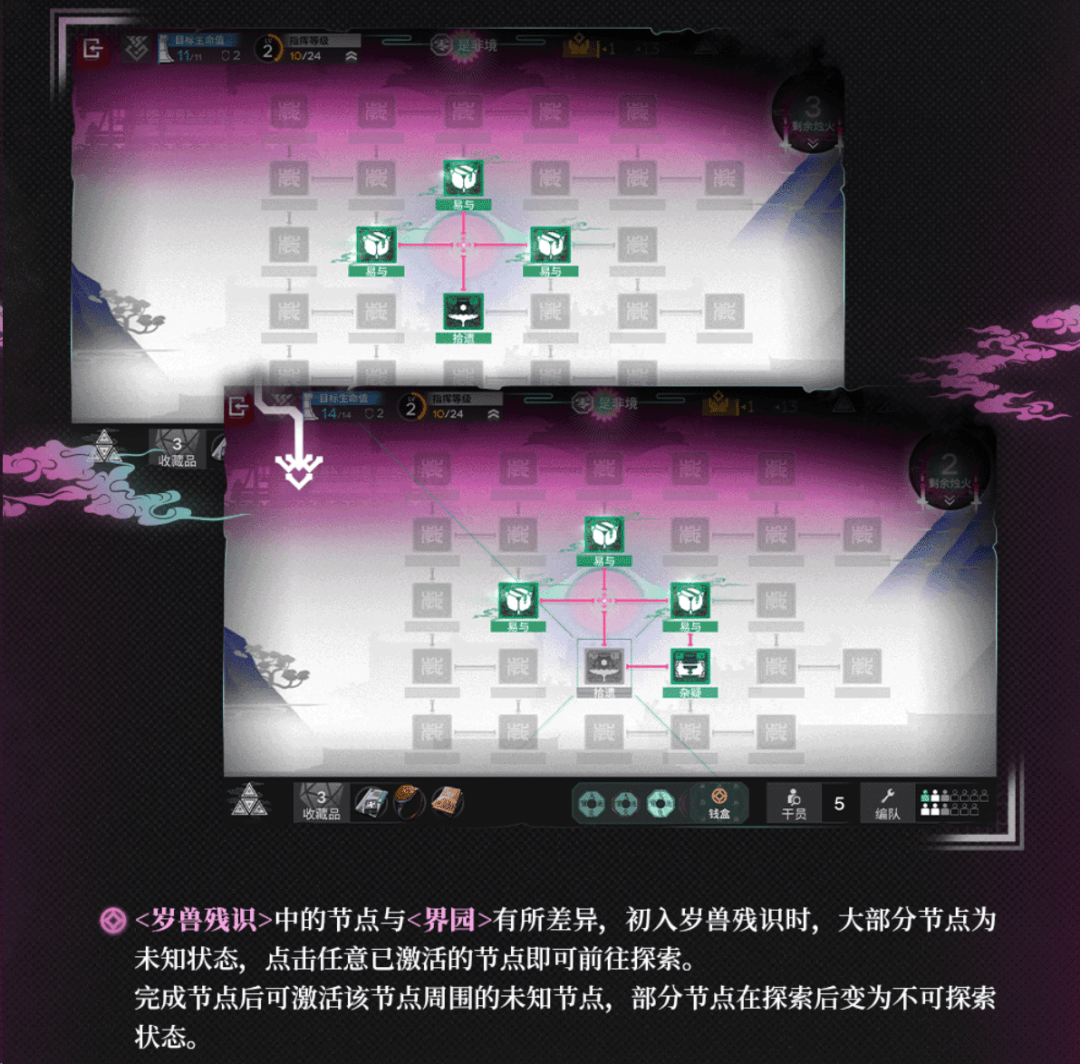

再比如,他们担心,连续几年不动基础框架(三个空间)、推出新主题机制的改法,会让玩家觉得乏味。所以在这次大炎肉鸽中,团队尝试性地调整了地图结构,部分节点不再是传统的「从左向右」线性探索,尝试让招募券可以保留、不需要即刻使用……

「岁兽残识」节点部分机制预告

大炎肉鸽是目前开发量最大的一次集成战略主题,也融入了更多前所未有的改动。威廉表示,团队心里挺忐忑,很在意玩家上手后的反馈,但也做好了快速改进的准备:“设计者不一定就是对的,玩家知道什么是好玩跟不好玩,我们希望能和玩家共创,让游戏带来更多的快乐。”

03

肉鸽?好玩的肉鸽?

这是两回事

聊完集成战略的来龙去脉,还有一个问题没有解决:如今肉鸽已是很多游戏的常驻标配,可同样提供随机关卡、随机选项、BUFF加成,为什么它们没收获这样的好评?

关于这一点,我们可以结合威廉和大黄对于肉鸽的思考,试着得到一些答案。

首先,为什么要做肉鸽?

对于文章开头「因为集成战略火了,所以我也要做肉鸽」的场景,葡萄君认为策划还是需要把底层逻辑和长线逻辑想清楚。

早期《明日方舟》做集成战略的初衷,是设计一个能很好的结合游戏内容,拥有强复玩性,并且具有开发性价比的玩法模块,这在当时能缓解方舟的长草期。换句话说,有的游戏未必适合做。

毕竟,《明日方舟》本身干员众多,玩法也强调策略性,因此才能在角色、遗物、环境三个空间上挖掘可能性。

相比之下,葡萄君很难在一些特定品类二游上获得类似的体验。有些产品初始角色总共才十几人,编队可能也只有3-4个角色……从构筑维度上来说,这类游戏是天然受限的。

其次,如果要做肉鸽,复刻集成战略是个好办法吗?

比如说,强调技能、操作的动作游戏,能不能像《哈迪斯》系列一样,尝试把技能设计为可组合的策略选项,为玩家提供不同的操作体验?因地制宜,找出与核心内容贴合紧密的形式,才是做出乐趣的关键。

最后,也是最重要的一点:做肉鸽,和做好玩的肉鸽,这是两回事。

大黄认为,肉鸽的乐趣源于两个因素。

一是随机的过程。每次体验差异性越大,耐玩度越高。

玩了那么多游戏,葡萄君的感受是不同产品随机设计的上下限差距很大。并不是说游戏每次提供的选项不固定,那随机就做到位了;也不是真的完全随机,游戏就会好玩。

大黄拿桌游术语举了个例子:输出随机,指玩家在交互后获得的奖励是随机的;输入随机,则代表玩家可以参与选择的过程,比如游戏提供三个选项,交互后产生的结果确实不同,这样玩家才会有选择的乐趣。如果选项看似多,但其实只关乎数值大小,或者有明显的最优解,那玩家做选择就没什么意义了。

《明日方舟》玩家聊集成战略时,往往会提到“运营”,这变相说明,大家认可游玩过程中的随机选择是「有的选,且路数各不相同」。

图源B站@让你爱上学习

而从设计者角度来说,更多的是要把握运营空间和随机性之间的关系,毕竟 Roguelike 本身是一个太过复杂的系统,只有靠不断尝试来调优。

二是自我成长的成就感。

这种成就感又可细分为两种,一种是目前引擎构筑肉鸽最常见的系统性成长——越往后玩,拿到的数值BUFF、技能效果越多,越打越强;

另一种是大脑的成长快感,比如1985年的肉鸽鼻祖《ROGUE》,它几乎没有局外成长,但依然能让玩家感到上头,就是因为玩家会有「我越来越理解游戏机制」的成就感。

而集成战略想要提供给玩家的,是兼顾随机性、策略选择乐趣,以及系统成长爽感、思考成就感的综合体验。

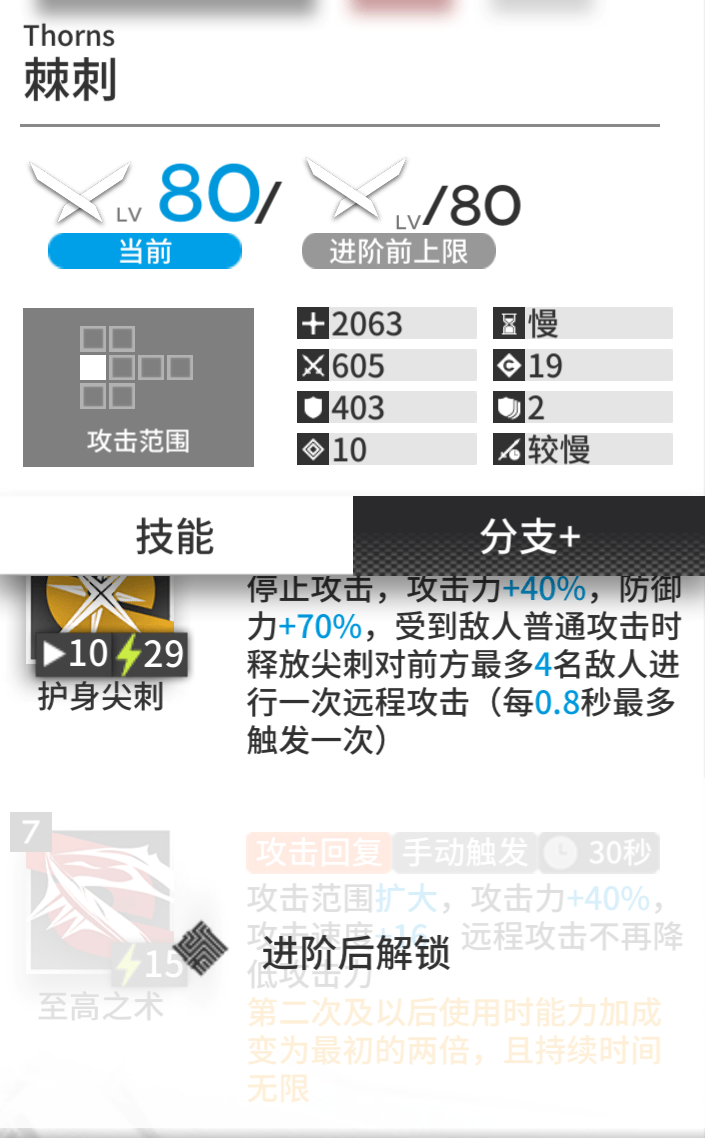

举个例子,在大部分游戏的肉鸽中,玩家可以直接带着练度拉满的角色入局。但在集成战略中,练度是分段释放的,就算玩家招募自己已经养满的六星干员,也只能从精一开始抓取(三技能被锁定),要在局内一步步升阶。

六星干员三技能被锁

乍一看,这个设计多此一举。但其实它保留了养成的节奏感和爽快感,也让角色拥有了更多的策略空间,让集成战略巧妙地协同了局外养成,而非只是把角色当作不变的基础维度。

聊了这么多,关于「为什么像集成战略一样好玩的二游肉鸽很少?」这个问题,可能你心里已经有了答案。至少在我看来,关键在于设计初心:做肉鸽,究竟是单纯为了杀玩家时间,还是为了提供乐趣?

一个具体差异在于,有不少玩家评论说,打其他一些二游限时肉鸽感觉像坐牢,像是为了拿资源而不得不走的过场,但凡奖励拿完绝对不想再玩;但玩集成战略时就来劲了,奖励仿佛成了次要条件,很多人纯粹是为玩而玩。

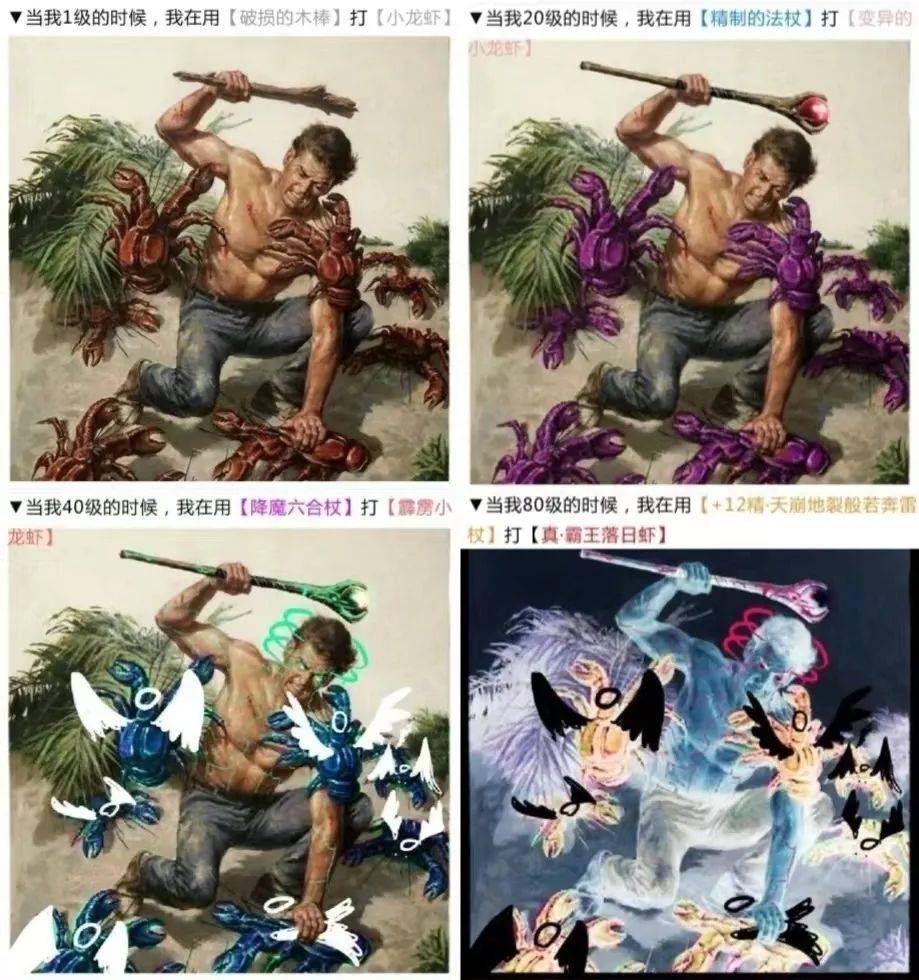

毕竟,有的肉鸽重点在于提供数值爽感。随机选项看似不同,但大多是数值加成的BUFF,最终造成了「第一关打小龙虾,第二关打变异小龙虾」的雷同感——伤害数字从500变成5万,运气更好则是5亿,但实操玩法差异不大,缺失了大脑学习的成长快感。

图源网络

相比之下,《明日方舟》的肉鸽并非肝度、氪度、数值导向,而是玩法乐趣驱动。它不会只关注随机选项的皮相,不打算偷懒依靠提升数值爽感、资源诱导、限时奖励等方式来强拉玩家的日活。

换言之,集成战略追求的是玩法本身的乐趣。

威廉说,他们一直在追求简洁的设计观,不希望让玩家觉得玩法充满“设计感”,"不希望大家觉得自己在按照我们设计的路径走,认为策划只是在填数值。" 他们更希望通过一套机制,让玩家自己发掘打法,感受思考的乐趣。

威廉补充说,他们对玩法设计的态度更多的是克制且赤诚——

“赤诚的点在于,我们希望把项目组在Gameplay上的观点传递给玩家,将系统设计的简洁追求、原创性、新鲜感做到极致,将玩法做成我们自身很认可、想要呈现给玩家的好东西;克制的点在于,我们希望通过丰富又简洁的设计,让游戏长青,考虑玩家感受的同时,传递自己认为好的东西,不能让玩家有被逼着玩的感觉。”

或许,肉鸽的形式也并非关键,玩家觉得好玩才最重要。

04

结语:共同的珍宝

但要我说,就算有铁下心做好玩肉鸽的策划,也不一定能复刻集成战略的成绩。

《明日方舟》项目组在肉鸽上做了不少新鲜尝试,而这一切能实现,有个被很多人忽视了的大前提:鹰角允许他们这样干。

大黄说,在鹰角做游戏有两点很幸运:

一是玩家社区很热闹,不愁没有反馈:“玩家在某些维度上,能观察到一些我们可能观察不到的东西。他们愿意发声,对我们策划来说更容易形成设计上的良性循环。”

二是公司对开发者的评价并不以商业成绩为唯一标准:“你能做出玩家认可的好东西,公司对你的评价就高。”

更重要的是,鹰角的一些具体开发流程,也为新想法提供了便利。

比如《明日方舟》项目组策划新玩法,支持的是让大家快速做出demo,直接了当地传递游玩乐趣。与其长时间反复讨论,“不如直接一起玩,降低沟通的损耗。”

与此同时,决策一般会在适当范围内沟通讨论,由核心负责人尽快拍板,抓取关键架构之后就进执行,“下决策我们比较快速。如果一个玩法有太多人参与讨论,它反而会变得平庸。”——特限模组最初概念的提出,便是威廉在一次项目核心会议中直接发起的讨论,并很快进入了落地。

同时,为了保障新玩法的落地,《明日方舟》的很多策划Leader往往也会参与进一线研发。可能在某些大厂或者是其他大团队里,爬到这个位置的人,只要审查其他同事的策划案就可以了,但在这里不行,重大决策依然需要自己上手去设计。

威廉表示,“按理说,项目组应该没有比Leader更懂这部分设计的人,那凭什么Leader不自己上去做设计?”

链路极短的决策流程,加上落地保障,使得《明日方舟》在近些年尝试了大量新玩法。单说2024,他们就先后推出了促融共竞(社交联机)、矢量突破(爬塔)、争锋频道(电子斗蛐蛐)、卫戍协议(自走棋)、视相博物馆(小游戏合集)等全新的限时玩法活动。

魔法目录Zc打促融共竞匹配到了海猫,海猫还发了个帖子说“碰到球王了”。图源B站@破竹残羽Jalen

可能有人会觉得疑惑:集成战略这个常驻玩法,已经缓解了《明日方舟》的长草问题,项目组还有必要整这么多新尝试吗?毕竟说夸张点,有个流传的说法是如果没有集成战略,就没有现在的《明日方舟》。

威廉和大黄的看法是,集成战略无法解决《明日方舟》所有问题。如果把所有想要实现的目标都压在一个玩法身上,那这个玩法只会变成怪胎。

但至少,集成战略验证了玩法创新的可行性:“集成战略跑通后,我们意识到不断做新玩法、新内容,是很有价值的。它像一把开启《明日方舟》未来的钥匙,我们用这把重要的钥匙打开了一些门,但同时也需要更多新的钥匙。”

至于单靠集成战略无法解决的问题是什么,威廉认为,一是在二游内容向游戏体验趋向同质化的当下,能拉开差距的办法,自然回到了游戏性本身:

“《明日方舟》是个内容兼玩法的游戏,既强内容向,也强玩法。但内容是有限且会被一次性消耗的,所以玩法就成了游戏的另一个支柱。我们需要更繁荣的玩法生态。”

二是《明日方舟》需要更多样的玩法矩阵,来满足不同类型玩家的需求。

有些玩家其实不热衷塔防,还有些萌新博士的干员练度低、卡池浅……面对这部分玩家,项目组需要提供更轻量化、低理解门槛的玩法。比如争锋频道就颇受欢迎——手头一个干员没练都没关系,反正电子斗蛐蛐没有门槛。

每局争锋比赛,会上场两支怪物/敌人,玩家需要下注去猜哪边会赢。图源B站@屏幕另一边的迷云

追求硬核,或者养了很多干员的老玩家,肯定不想只斗蛐蛐,而危机合约、集成战略N18难度、以及矢量突破等内容,或许能给他们带来新的挑战;当然,还有一些活动是新老博士都适合参与的,比如强调联机社交的促融共竞。

三是《明日方舟》的玩家在成长,他们在生活中或许需要更多新鲜乐趣。

威廉提到,很多《明日方舟》玩家,已经从学生党转变为了工作党,迈入了人生新阶段,可能更忙了,时间和精力也更少了。

在观察到玩家身份的转变后,项目组也一直在思考,《明日方舟》未来该如何减负,在不增加负担的情况下提供更多乐趣,继续陪伴大家:“如果我们的游戏能给大家带来些许快乐,那就是我们最大的成就了。”

所以,为什么要创新?对于鹰角来说,这是一件存在于骨子里的事情。

这条路并不容易。上线六年后,《明日方舟》已经几乎成了独一份的存在。威廉感慨:“《明日方舟》就是《明日方舟》,它不是任何一款二游。”这也意味着,他们每一步创新都只能自己去摸索、尝试。

“我们不希望自己做的是「大路货」,它应该是优雅且美丽的东西。我们的新玩法不一定都成功,这里面也有失败的。做创新可能会错,但不创新肯定会炸。”

大黄也提到,在创新这条路上,他心里总觉得有点慌:

“新玩法做出来,玩家说玩得很开心,我感觉尝到了甜头,还想做。但同时觉得头上悬了把达摩克利斯之剑,剑上写着‘你设计不出好东西’……确实会愁,怕自己江郎才尽。”

不过,虽然创新很折磨,但威廉和大黄觉得这一切值得。

一方面,痛苦和风险,本身就是成功和成就感的前提。

威廉记得埃鲁德·基普乔格(肯尼亚马拉松选手,多次夺冠)说过,自己在备赛期十分煎熬,跑的过程中也很痛苦,但完赛夺冠的那一刻,痛苦都瞬间消失了:“我们也一样,很多东西没有参考,失败的代价和压力一直存在,它很困难,但达成时的成就感很足。”

大黄则提起了另一句话:If you don't take risks, you're in the risk.(从不冒险,才是最大的冒险)

另一方面,他们觉得自己有责任守护《明日方舟》。

大黄相信,经过这些年的冒险旅程后,玩家与干员之间的羁绊早就不限于塔防本身。

或许《明日方舟》也可以被称作即时策略RPG游戏:“玩家不止是用干员通关,而是一种RPG。本质上,玩家作为博士带领着干员们通关,玩家最喜欢的也是各个干员。所以我们所有大型玩法的设计,也都聚焦在干员身上,希望能在玩家和干员之间打造更多样的交互体验。”

对于《明日方舟》的成功,行业有很多不一样的归因:美术、设定、玩法、剧情……面对一款罕见的长青二游,夸大任何单一要素显然都不准确。但在葡萄君看来,集成战略或许就是那个缩影,团队用初心、能力、态度,在时间的见证下,做到了很多二游做不到的事。

和玩家积年累月才形成的羁绊,对于他们来说是创新的压力和动力。正如威廉和大黄所说,《明日方舟》对大家都很重要,"我们身为策划,有责任去守护好它,守护玩家的这份喜爱。”

"毕竟,《明日方舟》是我们共同的珍宝啊!"

游戏葡萄招聘内容编辑,