原创 3A太贵、独游太多,2A游戏会是个机会吗?

“游茶圆桌”是游戏茶馆和知乎联合推出的问答栏目。我们会每周就一些话题与从业者们展开讨论,也欢迎你在评论区说出自己的看法,我们会为每期评论区点赞最多的两位用户,送出一份游戏的Steam Key。

近几年,随着新游数量快速膨胀,越来越多的游戏死在无人问津的角落。

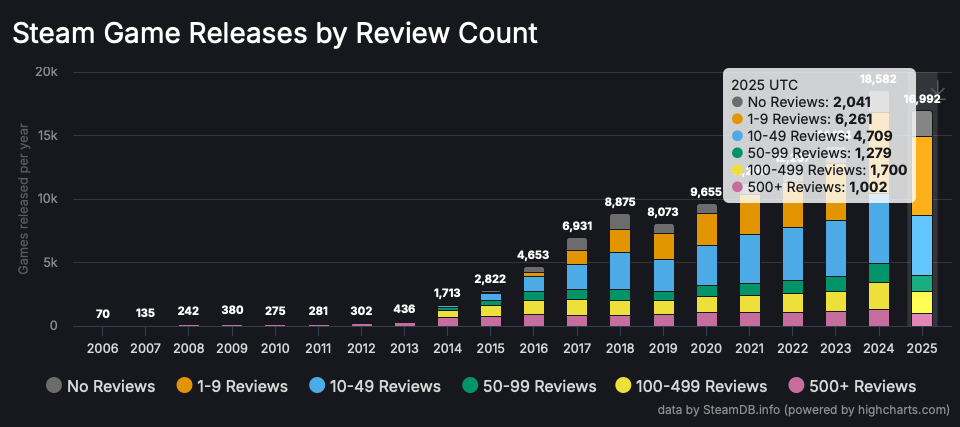

SteamDB数据显示,今年上线Steam的新游戏已接近17000款,其中有超过8000款收到的评论数低于10条,仅有3000多款游戏突破50条评论大关。

前段时间,《Soulash》系列开发者Artur Smiarowski在社交平台上表示,今年截至当时的1.3万款新游戏中,有40%游戏收入不足100美元,连Steam平台100美元的上架成本都无法收回。

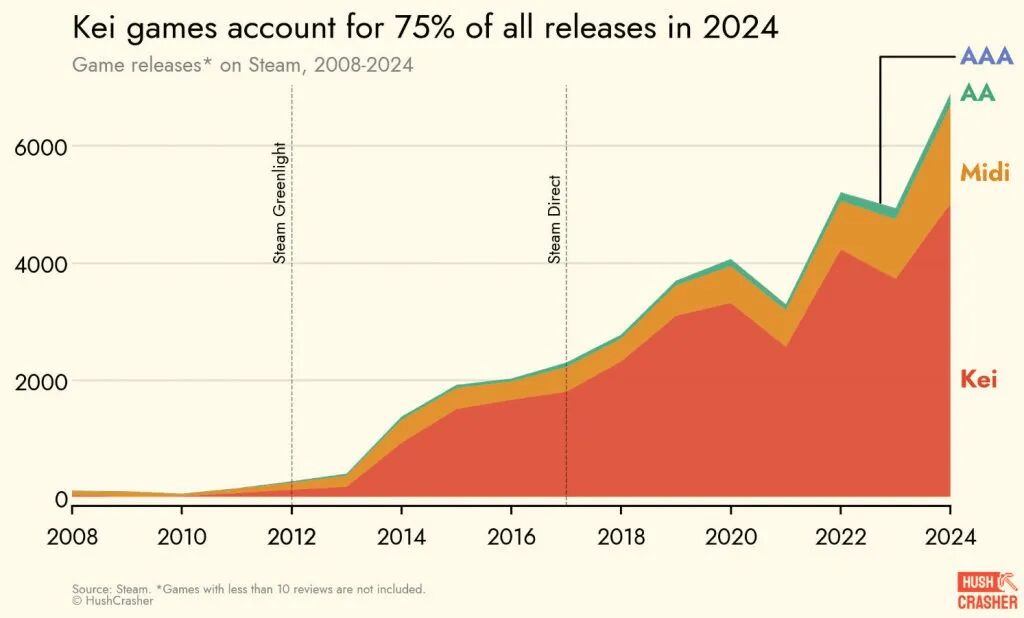

“惨死在角落”的大都是中小体量的游戏,HushCrasher的数据也显示,过去几年2A以下体量游戏的数量急剧增加,竞争越发激烈。

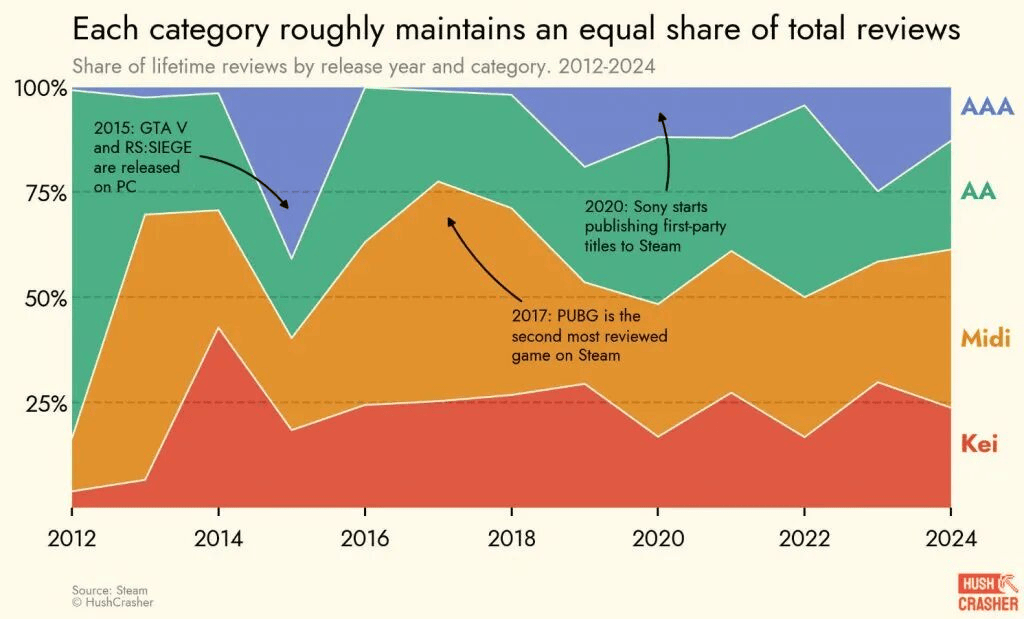

相较之下,3A和2A游戏的数量并无明显增加,却始终保持了稳定的评论数份额。这意味着,当下一定体量以上的游戏在竞争玩家注意力时具有天然优势。

不过,3A游戏也遇到了一些问题。随着游戏开发成本的高企,头部3A厂商也越发保守、不敢创新,具体表现为对成熟IP、玩法的依赖,只敢把更多资源压在品质升级上。随着玩家体验阈值的升高,高投入的3A大作们也如履薄冰。

在3A和独游之间,似乎为2A游戏留下了一块空隙,今年《33号远征队》的成功是一个侧面例证:

随着UE5等商用引擎出现和外包产业链成熟,制作高品质游戏的门槛变低了不少;大厂游戏人才的外溢,也为中等规模的游戏开发提供了相应的设计、制作和管理经验;而中等规模团队的相对灵活,则为创意表达提供了更多空间……

本期“游茶圆桌”,我们与从业者们聊了聊:3A太贵、独游太多,2A游戏会是个机会吗?

▍铼三实验室创始人 沈黎

我个人很看好 2A / 3i 这类方向的发展潜力。

关于“2A”的定义,其实很难给出一个完全精确的表述——毕竟就连“3A”这个概念,目前业界也尚未达成完全共识,更不用说 2A 了。因此在这里,我暂且将我理解的 2A 定义为:通常由中小型开发商制作,在局部表现和整体观感上接近 3A 水准,但游戏内容量明显少于 3A;或者内容量尚可,但在细节打磨和整体质感上略低于 3A 的作品。这类项目的预算大多控制在一两千万美元左右。

我之所以喜欢并看好 2A 游戏,是因为它处于一个非常有意思的中间地带。这样的投入规模,既让开发团队仍敢于尝试创新、承担一定的风险,同时在视听表现和整体质感上,又能明显优于大量低成本的独立游戏。

反观 3A 游戏,由于投入巨大,立项时往往趋于保守,容易集中在少数几个热门类型上。大家都试图打造内容极其丰富、各方面都尽量完美的作品。而 2A 的预算决定了团队必须在开发过程中做出明确取舍,这种取舍的过程,反而更容易帮助他们聚焦核心玩法、形成自己鲜明的特色。就个人偏好而言,我一直对那种看似“十全十美”的作品兴趣不大,反而更偏爱那些或许有不足、但特点足够鲜明、足够“锋利”的产品。

目前,Steam 每年上架的游戏数量高达一两万款,其中大多数是投入较低的独立游戏。虽然其中不乏构思精巧、我也很欣赏的作品,但现实是,绝大多数游戏即便有亮点,也极易被淹没。相比之下,2A 游戏的供给量仍然有限,因此更容易在市场中脱颖而出、被玩家看到。

▍《人魅》制作人 皮卡奇

先说结论:我不认为游戏体量是衡量是否有新机会的标准。

作为一名开发者,我觉得在衡量2A是否是新机会之前可能要考虑的事远比这个问题本身更多。

以下应该是每个开发者永远绕不开的问题:

到底要做一款什么游戏?受众是谁?周期多久?预算多少?多少人开发?竞品情况?团队(自身)能力?资金来源?社区以及产品迭代价值?等等。这里面每一个小项的答案组合都会产生各种不一样的结果,而这些结果都将决定了项目的体量和未来走向。然而当梳理清楚以上问题后,其实制作的到底是小体量游戏、2A游戏甚至是3A游戏就已经很清楚了。

接下来要考虑的就不是到底什么体量是机会,而是我在这个体量的产品中如何“杀出重围”。

我之前看到过一组数据,24年steam小体量游戏占新发布游戏的75%,但近十年小体量游戏的评论占比却没来没有超过25%,24年发布的游戏中,每十款就有4款玩家评论不超过10条的游戏,那是不是可以说,虽然所谓的小体量游戏数量激增,但却并没有真正的抢占中大型游戏以及3A游戏的销量?那制作3A游戏就一定有机会呢?显然不是。

2A游戏虽然在价格上比3A有优势,内容体量上比独立游戏有优势,但是反过来貌似成了两头不讨好。所以只要这个赛道依然还在源源不断的走出来销量口碑双丰收的游戏,那对开发者来说便依然是机会。

有机会不代表盲目冲进去,合理的分配手中的资源才是在所处的赛道里有机会的必要条件,当然游戏的核心是好玩,不论体量。找到一个清晰的目标群体,做合适自己合适团队的品类深耕下去,远比考虑大中小体量那个更有机会来的实在。

▍凉屋游戏制作人 王豌豆

这个问题我粗浅的解构,不算是回答的回答:投资人、创作者和玩家都在尽可能的想找一个标的来对齐认知,但三方从来都对不齐认知。所以本来是要作为标的的各种分类反而成为了争论的战场。

不过作为一个一路做独立游戏上来的制作人,像团队配置这样的宏大叙事,可能我都没资格谈。因为很多制作人其实都无法按自己意愿构成团队(起码以我自己是这样)。所以只有尽可能把手里的资源用好。

接下来是幻想时刻,假如我拥有一整队开发特种兵,我肯定是很激进地去在美术层面上炫技,帅气到变态的过场我也想要拥有。要是有大厂流水线,那就更好了,各种高质资产给我猛猛产出——不过就我至今的经历,更多时候只能寄希望于一些奇思妙想和奇技淫巧来提升游戏品质。

▍迷游先锋 Raven渡鸦

游戏的独立/A/2A/3A本身只是一个概念,这个概念的实际框定,当下并没有一个适用的标准。玩游戏的人只在乎游戏好不好玩,做游戏的人只在乎游戏能不能赚到钱,只有不玩游戏也不做游戏的人在乎概念能不能行得通,个人觉得maybe以成本梯度作为考量更有意义,A这个概念是错的误导方向,游戏只能按开发规模来计算成本,要问某个成本下的游戏有没有出路,并且得看这个游戏题材的受众量有多少。

那么按市面上2A游戏的定义(几十上百人团队,数百万美金开发),这样的中型游戏不在少数,本来就有人在做,主要还是看谁能做的更好,这样又何谈机会呢?

▍知乎答主 松鼠姐姐

2A更不适合投机者了。

需要的是深耕某一个细分题材,才能做好2A。

▍混沌银河创始人 韩之昱

市面上只有3A和独游,缺少中型游戏,这是一个自然淘汰导致的结果,而不是机会。

开发中型游戏的厂商已经在过去几年里大都破产了。哪怕是真的2A,也一定会把自己包装成3A或者独游。

▍某透明人间体策划

要说3A还是2A,其实按项目预算筛,国内除了《黑神话悟空》,恐怕再没有第二款能称得上3A的单机游戏。要是比照欧美大厂现今动辄Credit几千人砌墙的常态,那国内更是一款都没有。从前我没得选,现在……现在还是没得选。不过话说回来,一款游戏具体几个A,玩家早没以前那么在意了。欧美大厂被研发成本架着搞内容注水,3A的品质光环早早褪去。引擎发达至此,几十人乃至几人团队做个“伪3A”,品质不会被顶级大作拉开太远的代差。当然,只要别搞国区定价298……

▍知乎答主 凭笙Official

2017年地狱之刃,核心团队48人。

2019年瘟疫传说无罪,核心团队40人。

2024年的驱灵者,团队百余人。

基本都做了3-4年,这些算是普遍意义上的2A或独立3A吧。你觉得他们怎么样呢?

只能说有多少钱穿什么牌子的裤衩子。3A无非血厚,容错率(看上去)高,有风可以跟;独立无非船小,沟通成本低(或没有),掣肘少。2A可能兼具二者的优势,也会面临二者的麻烦。因为现在2A需要做到的是以不3A的团队挑战3A的样子。

市场严格意义上是不为2A留空间的,留的只有“不那么3A的3A,和独立。”好在有引擎红利+硬件&拟真瓶颈,能让你有穿透3A城墙的机会。只是做2A你真做锁&俯视角,卡通化,低体量等,让玩家一眼看着不3A的,那也干脆别A了,换独立赛道宣发反而更好。

事实上这些年国内做UE5单机的大部分最终形态也就是四五十个人的2A制作规模。他们所畅想的最好图景都是蹭上一波致命节奏+罪恶快感,上线前一年爆兵开A——那还得是原框架足够坚硬的情况。

你真做过游戏就知道,无论是买断还是运营,游戏没有彻底做完的那一天。对于一款游戏来讲,开发成本永远不嫌多。有时候选择2A是资源只够得上2A,你永远能在一些2A游戏中看到或玩到他们力有未逮的痕迹(其实3A也一样)。如果一款2A游戏不能通过堆钱完成3A化,那他大概率也不是一款经得起考验的2A游戏。

▍游戏寿司 何北航

首先要明确一点:“2A游戏”并没有行业统一标准。究竟应以开发成本、团队规模、宣发投入来划分?还是依据画面质量、游戏时长、内容体量甚至安装容量?业界至今仍众说纷纭,这一概念的边界天然模糊。

如果以 FromSoftware 的产品谱系为例,《只狼》《血源诅咒》往往被视为典型的“2A”作品:它们的制作周期、预算规模、内容体量相较于《艾尔登法环》这类真正意义上的 3A 项目更为克制,但在系统深度、艺术表达、用户口碑上又显然远超一般的 1A 或独立游戏。

这也揭示了一个事实:对于最终能做出 3A 的厂商而言,2A 往往是进化链条中的必经阶段。

一个玩法或方向,通常会先通过独立或 1A的小规模项目进行早期验证;当商业模型成立、用户反馈积极后,团队才会投入更多预算、扩充管线,进入“2A”的中体量阶段。FromSoftware的“魂系列”就是先通过《恶魔之魂》和《黑暗之魂》进行了充分的玩法验证,新作有了明显的质量提升。

在 2A 阶段,会出现三个典型变化:

第一,画面与制作技术的跃升。从模型精度、光影表现到手感和流畅度,2A 项目会大量采用成熟的开发技术,让产品在视觉上达到“好卖相”的层级,让一些对画面要求较高的非核心玩家也能接受。这点从《黑暗之魂》到《血源诅咒》很明显。

第二,内容体量和玩法深度显著扩展。一方面提升关卡数量、场景规模、文本量,更多的过场动画和CG;另一方面开始尝试更复杂的系统,加入更多样的可玩性循环,让产品在市场上具备记忆点。例如,《只狼》首次在魂系列中加入“跳跃”,过场动画和CG也更多。

第三,团队开始建立更规范的生产流水线。包括分工细化、程序模块化、专职关卡/系统设计师加入、项目管理流程标准化等。这些都是迈向 3A 的“基础设施建设”。传说FromSoftware在开发《只狼》等2A游戏时引入了开发编辑器,要求策划直接使用编辑器自主设计,这可以看作是流水线的建设与规范。

其他游戏公司也有类似的现象,例如CDPR的《巫师》系列从俯视角的《巫师》初代开始,一步步吸取经验并建立成熟流水线,最终开发出《巫师3》这样的大作。

至于《赛博朋克2077》的失败,你会发现这个游戏并没有经历类似《巫师》系列那样,从1A到2A的验证。正所谓:步子太大扯到蛋。

其实,2A 项目往往是公司在商业与创意之间寻找平衡的关键阶段。它们既没有 3A 那样的巨额风险,又能在市场中展现品牌潜力,是验证团队是否具备“3A能力”的试金石。

一个没做过2A甚至1A的团队,直接做3A能成功吗?需要用2A证明团队具备挑战3A的实力,这样投资人才会把钱放心交给你。

因此,对于厂商而言,2A 的战略价值体现在三个方面:

1. 品牌锚点的建立。2A 游戏常常成为系列 IP 的“第一款真正成名作”。例如《地狱潜兵2》成为 Arrowhead Game Studios 奠定自己江湖地位的成名作。

2. 生产能力的进化。通过 2A 项目,团队逐步掌握大体量研发的技术栈、跨部门协作方式,以及内容生产的节奏,这些都是 3A 开发的前置能力。

3. 投资人与市场信心的积累。2A 项目的成功往往能为未来的 3A 筹资铺路,也能让市场提前看到团队的潜力,降低后续大规模投入的风险。